保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

何㏈(デシベル)?

2022/06/14

よほど楽しみで嬉しくて仕方がなかったのでしょう、先日味噌作りでお世話になった5歳児めぐみ組の子どもたちは、村田町のS味噌店にお花を届けに行く間中バスの中は賑やかで、担任のN先生が「ありさんの声でお話しよう」と声を掛けてくれるものの、いったい何㏈(デシベル)?という具合の大騒ぎで、まるで高架下の騒音のよう。それもこれも、いつも園庭から見えるところに止まっているにもかかわらず、多くの幼稚園のように送迎で乗ることも園外保育に出かけることも少ないことからバスに乗ることは特別なことであるのでしょう。そんな子どもたちでしたが、味噌屋さんではN先生がこの訪問のために探してクラスで歌っていた「♪てまえみそのうた」という歌を近隣の方々にも聞こえるような声で披露して「じょうずだね!」「嬉しかったです!」と褒めてもらえた上に、子どもたち一人ひとりキュウリとSさんの美味しい味噌を準備して下さっているというサプライズに驚き、目を輝かせ「おいしい!おいしい!」と言って食べ、中にはお皿に残っているキュウリを見て「おかわりし~いなあ!?」という声にN先生も僕もタジタジに・・・。そんな嬉しい出来事に満足したのか、味噌屋さんに見送られ保育園へ戻る時は朝お店に向かっている時の騒々しさが嘘のように静かでした。そして、園に戻る途中、味噌作りの際、なっとうグループの手伝いをして下さったMさん(元職員)宅に代表の子どもたちがN先生とお花を届けてくれました。その間、バスに残った子どもたちを乗せて旧園舎を紹介したのですが、子どもながらに園庭・園舎の大きさの違いを理解していて「え~っ!?こんなに狭いとかくれんぼや鬼ごっこできないよ」とか「今の保育園でよかった」そんな声が聞かれました。それにしてもN先生の味噌屋さん訪問を見据えた計画性と味噌屋さんのご配慮と歌を聞いたときの喜び様が印象に残る一日となりました。感謝です!

花いっぱいになぁれ

2022/06/14

ひまわりやホウセンカの種を前にポットに撒きましたが、芽が出でだいぶ大きくなったので、今日のぞみ組のみんなが玄関前の花壇に植え替えをしてくれました。

植物などの植え替えは何度も経験している子どもたちですが、やはり緊張するようで、真剣そのものの表情でした。

今日植えたヒマワリは「ビックひまわり」という品種ですので、お泊り保育の頃には大輪の花が咲くことでしょう。

登降園の際にはぜひ花壇にも目を向けて見て下さいね。

新たなシンボルが・・・。

2022/06/13

アメリカのプロテスタント教会では6月の第2日曜日には「子どもの日」と呼ばれる「花の日礼拝」が守られます。この日は子どもたちが持ち寄った花を教会に飾って礼拝を守り、その花を持って病人などを慰問します。日本のキリスト教会やキリスト教の乳幼児施設でもそんな習慣に倣って行事に取り入れ、多くの園で「花の日礼拝」が祝われているかと思います。保育園でも今日の礼拝は子どもたちが持ち寄ってくれた花を飾って花の日礼拝を守りました。明日からその花を持って近隣の方々やお世話になっている方々のところへ届けに行きますがバスに乗って出かける事ができるクラスの子どもたちはとても楽しみにしてくれています。どうか多くの方々が子どもたちが届けてくれる花を見て笑顔になってくれることを願うものです。

さて、園庭には実のなる木が数種類植えてあります。何年間も保育園に通っている子どもたちは、そんな中でも桑とJune buryは甘くて美味しいこととその食べごろを経験上よく知っていています。今日は、めぐみ組のTちゃんとKちゃんが猛禽類が獲物を見つけた時のような目付きでジューンベリーの実を収穫して食べようとしているのです。しかし、せっかくいい色に塾した実を摘んだものの雨に当たって食べるには敵さなくなっていることが多く、食べられる実を探すのに必死になっていました。一方、こらから食べごろを迎える桑は結構な高さに実がなるため子どもたちだけで収穫するのは大変かと思うのですが、これまた経験値を生かしタイヤを運んで(転がして)きてそれを重ねて踏み台にするなど知恵を働かせて食べる姿が見られるようになることでしょう。この数年、たこウインナーのような花を結構な数咲かせるものの、1つか2つしか実が成らないザクロ、今年も花を咲かせ始めましたが、以前のようにたくさん実ってくれるといいのですが・・・。

そうそう、夕方お迎えにいらしてくださった時、車掌車のところに今では現役で使われているのをほとんど見かけることがなくなった「丸型ポスト」が置かれ、そこだけ昭和感が漂っていたことにお気づきになった方もいらっしゃるかと思います。10数年前、園長として勤務させてもらう以前、長く勤務させてもらい、僕の保育観に多大な影響を与えてくれた幼稚園(現在は認定こども園)を初めて訪ねた時、仙台市内中心部からさほど遠くないところにありながら素晴らしい環境があり、その園の正門を入ったところに丸型ポストがあったことに衝撃を受けたのですが、まさか、保育園の庭にも同じ丸型ポストを設置できるとは・・・。先週金曜日「園長先生、あのポスト本当に要りますか?もし必要だったら取りに来てください」そうご連絡いただき、今日、軽トラックでいただきに行ってきたのですが、今では保育園のシンボルの一つとなった車掌車同様、「ぜひ園庭に」そう思って(願って)いたことを覚えていてくださり、何年もかかって実現した(できた)ことに感謝するものです。ただ、心配なことは、幼稚園にあったポストと違い、このポストは現役時代と変わらず、投函口が閉じられておらず、今でも投函できるような状態だということ。ということは、間違いなく子どもたちが石や枝や砂やおもちゃやらありとあらゆるものを投函することです。そうならないよう、ポストを一緒に取りに行ってくださったYさん(園庭整備でお世話になっている)にも知恵をいただきながら対応を考えていきたいと思います。

「地震、雷、火事、おやじ」

2022/06/10

今日は今年度初めての全園児合同の「避難訓練」を行いました。いつものように子どもたちが思い思いに遊んでいると、非常ベルが鳴り、主任のY先生の「訓練です!今大きな地震がありました。近くにいる先生のところに〜」というアナウンスが園庭・園舎内に響くと、子どもたちは一斉に遊びを止めて近くにいる先生のところへ駆け寄り、しゃがんで身を守ります。その後「地震は治りました。でも、大きな地震はまた起こる事があります。気をつけて遊んでください」とのアナウンスに子どもたちそれぞれが避難前の遊びに戻って行きました。ところが程なくして、今度は「火事です!火事です!給食室が火事になりました。玄関前へ逃げてください」とのアナウンスが入ったため、またしても遊びを中断して玄関前まで避難することになりました。その素早さは今年度初めてとは思えないほど落ち着いていたように感じます。そして、訓練は逃げるだけでなく、給食も非常時を想定して「おにぎりと豚汁」というメニュー、そんな給食を食べる3歳児は非常時をイメージして廊下に敷かれたブルーシートの上で食べていました。

さて、そんな避難訓練にぴったりな「地震、雷、火事、おやじ」ということわざがあります。「地震、雷、火事、おやじ」とは昔から言いつたえられた恐いものの代表とのことですが、今日お誕生会にきて下さった5歳児のぞみ組N君のお父さん、1歳児うみ組のK君のお父さん、2歳児つき組のAちゃんのお父さん皆さんが、このことわざの「おやじ」とは程遠く、自分のお子さんとだけでなくクラスの子どもたちと一緒に遊んでくれるなど怖いどころか正反対な優しいお父さんという印象。5歳児のぞみ組のN君のお父さんは汗をかくぐらい子どもたちのサッカーに付き合ってくださっただけでなく、昨年同様今年も誕生会が避難訓練と重なったため(偶然!?)子どもたちと一緒に避難してもらい、水消火器での消火訓練もしていただくことになりました。こんな訓練が本当のこととして起きる事なく子どもたちが笑顔で過ごすことができる日々であって欲しいものです。

継承されていくことでしょう

2022/06/09

栗のような味がした、美味しい「大豆」。5歳児の味噌づくりの様子を見に来た3・4歳児。このようにして様々なことが廃れることなく継承され、伝統になっていくのだと確信しています。

たいへんよくできました!

2022/06/09

園舎内で行われる行事は天候に左右されることなく行うことができます。そのため、昨日の夕方には今日の5歳児の味噌づくりのために2階ホールにテーブルが並べられ準備が出来ていました。いつもと違う様子のホールに村田町のS味噌店さんが材料や備品を搬入してくださると3・4歳児も興味津々で「何するの?」「いいなあ!」「やってみたい」など様々な声が聞かれました。一方、のぞみ組めぐみ組の子どもたちはいつもであれば外遊びをしている時間に保育室で集まりをして、エプロンや三角巾、マスクの着用など準備をしてグループごとに分かれ、指導してくださる味噌屋さんに挨拶するなどして作業に取り掛かることになりました。そして、味噌の材料である「大豆」「米麹」「塩」全て味見させてもらったことで一層やる気が高まり作り方を説明してくださる声に耳を傾け作業をすること約1時間、全てのグループが大豆と米麹を夢中で混ぜ合わせることができました。それを1kgごと計量して容器に詰め、そこに事前に作って(描いて)いたシールを貼り付け一人ひとりの味噌が完成となりました。その容器(味噌)は7月末には天地替えをするなどして卒園を迎えるまで2階倉庫で熟成させ、園からの卒園記念品として持ち帰ることになります。この味噌づくりの様子を3・4歳児も見学しに来てくれていましたが、中でも4歳児あい組の子どもたちは、僕が担当させてもらった「豆乳グループ」のメンバーの一員にようにテーブルを囲んで5歳児の様子を見ていました。これまでの羊の毛刈りも田植えも味噌づくりもそうですが、5歳児の姿を見ることを通し、来年になると自分たちもできるという期待や憧れの存在になれる!そんなことに繋がるのだと思っています。来月にはお泊まり保育が予定されているため、楽しい話し合いも始まっているため、これからも他のクラスに様々な刺激が与えられることでしょう。

約束!

2022/06/08

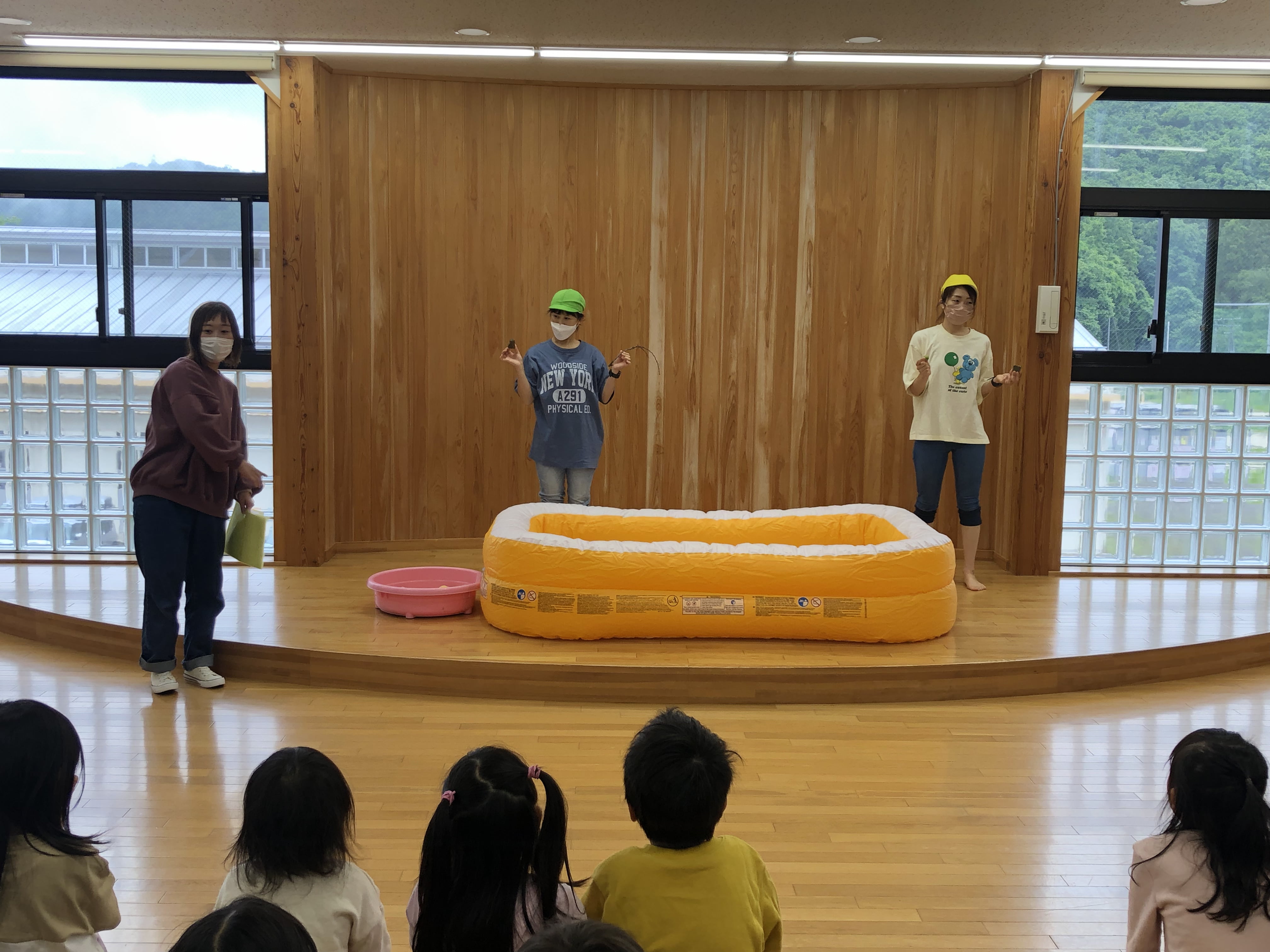

今日は多くの子どもたちが心待ちにしていた「プール開き」の日でした。ところが、時々雨が降り、気温も上がらず6月とは思えないほど肌寒く、青空の下でプールを囲んでとはならず、2階ホールに3・4・5歳児が集まってのプール開きとなりました。それでも、礼拝を守った後、ホール正面中央に置かれたビニールプールを使い、1歳児そら組のM先生が司会進行を務め1歳児うみ組のA先生、4歳児はと組のA先生が子どもに扮してプール(水遊び)での約束を伝えてくれたのですが、子どもたちは息ピッタリな二人の子ども(先生)の寸劇に釘づけになり、時に大笑いしながら約束を確認することができたようです。保護者の方々には体調チェックをしていただいているのが申し訳ないような天気・気温が続き、実際に水を張ったプールでの水遊びとなる前に梅雨入りなんてことにないそうですが、子どもたちは今日の寸劇での約束を忘れないことでしょう。一方で梅雨にピッタリなカタツムリが園庭のあちこちで見られるようになりましたが、2歳児つき組の保育室にも子どもたちが作ったカタツムリが飾られていて、雨の季節を楽しむことの大切さに気付かされた思いです。

さて、明日は5歳児が昨年度から楽しみにしていた「みそ作り」の日を迎えます。のぞみ組めぐみ組というクラスの枠を超えたグループ分けもされ、「明日の朝、味噌屋さんが材料を搬入して下さるのを待つのみ」という具合に準備万端となったのですが、毎年みそ作りの時にお家で守ってこなければならない大切なことが一つあります。それは、強~い菌を持つ「納豆を食べてこない」という約束です。のぞみ組めぐみ組の子どもたちは「明日は納豆食べてこない」という約束を合言葉に、明日の味噌作りを楽しみにしながら降園していきました。

まさか!

2022/06/07

今日も雨模様で外で過ごすことができなかった子どもたちは保育室やホールで過ごしていたのですが、一昨日の日曜日、キリスト教会ではペンテコステ礼拝(教会の誕生日)を祝うが守られましたが、5歳児の保育室の前にもペンテコステを祝うステンドグラス風の教会が飾られています。そんな、5歳児めぐみ組の前を通りかかったとき、新聞紙を使って楽しそうな遊びをしているところに出くわしました。そこで、こ~っそり覗いていると僕に気付いた子どもたちが「わ~っ!園長先生見てる」と大騒ぎ。これでは担任のN先生に迷惑が掛かると思ったのですが「園長先生、一人足りないので、もしよかったら一緒に入ってもらえませんか?」という、まさかのお誘いが・・・。そこで、喜んで仲間に入れてもらい「♪やきいもじゃんけん」を歌い踊り、じゃんけんで負けると新聞紙を折り畳んでいき決められた大きさになると負けになるというルールに従い遊ばせてもらいました。しかも、楽しい遊びに参加させてもらうだけでなく、なぜだかほぼチョキしか出さないTちゃんの相手だったお陰もあり、じゃんけんが弱いぼくが意外なほど勝ち残るというまさかの事に可笑しくなりました。雨が降り寒い一日でしたが子どもたちは今日も楽しく過ごしていましたが、園庭では服を着ることがない青虫が雨に打たれながらも生き、朽ちてきている丸太ではキノコが大きく育っている強さと自然の不思議さをを感じさせられます。

さて、今朝いつものように仙台駅の改札口を抜け、いつもの電車に乗車するためにホームに向かって階段を降りていると停車しているはずの電車の姿はなく、電光掲示板にも発車時刻がありません。どうやら、昨日からの風と雨で間引きされていたようなのですが、悪天候や事故などで大幅にダイアが乱れていると駅員が何らかのアナウンスをしているものですが、それもなかったため、改札まで戻り「大河原方面の電車は7時1分ですか?」と尋ねるとたった一言「はい!そうです」との返事。ということは約30分待つことになるのですが、雨の中、濡れながら帰宅し車で出勤するのではなく電車を待つことにしました。ところが、7時1分発の列車も遅れて到着するため、次の列車が先行して出発するという、まさかの事態になり、結局ホームで1時間ほど電車を待つことになり、出勤もいつもより1時間遅れることになりました。度重なるまさかの出来事に多くの乗客が電光掲示板を眺めホームで列を作り列車を待つことになりました。ところが、電車が到着し乗客が降りた途端、きちんと並んで電車を待っていた人たちを無視して、並んでいなかった学生やサラリーマンが我先に乗り込み席に着く姿、扉の近く以外は空いているのに中に詰めず乗車口だけが満員状態という何とも不思議なマナーの悪さに閉口しました。そして、園の子どもたちがこんな大人になることがないように育ててあげなければならないと強く思いました。

どうしましょう!?

2022/06/06

明後日水曜日には子どもたちが楽しみにしている「プール開き」が予定されていますが、朝からずっと雨が降り続いて気温も上がらず、「いったい何月だろう?」そんなことを感じる一日でした。少々の雨なら外で遊ぶ子どもたちもさすがに今日は園舎内で過ごすことになり、雨音は響くものの子どもの声が響くことなく静まり返り園庭がいつもと別世界でした。反対に保育室やホールなどからは子どもたちの賑やかな声が響いていましたが、0歳児ひかり組では空気入れを使ってビニールプールを膨らませている担任のМ先生の周りに子どもたちが集まり、少しづつ膨らんでいくプールを見つめたり興味を示して触ったり・・・。明日も気温が上がらないという予報が出ていますし、子どもたちが本格的に水遊びが満喫できるようになるのは梅雨明け後となるかと思われます。それまではビニールプールには水の代わりに色鮮やかなボールが入れられたボールプールになることでしょう。

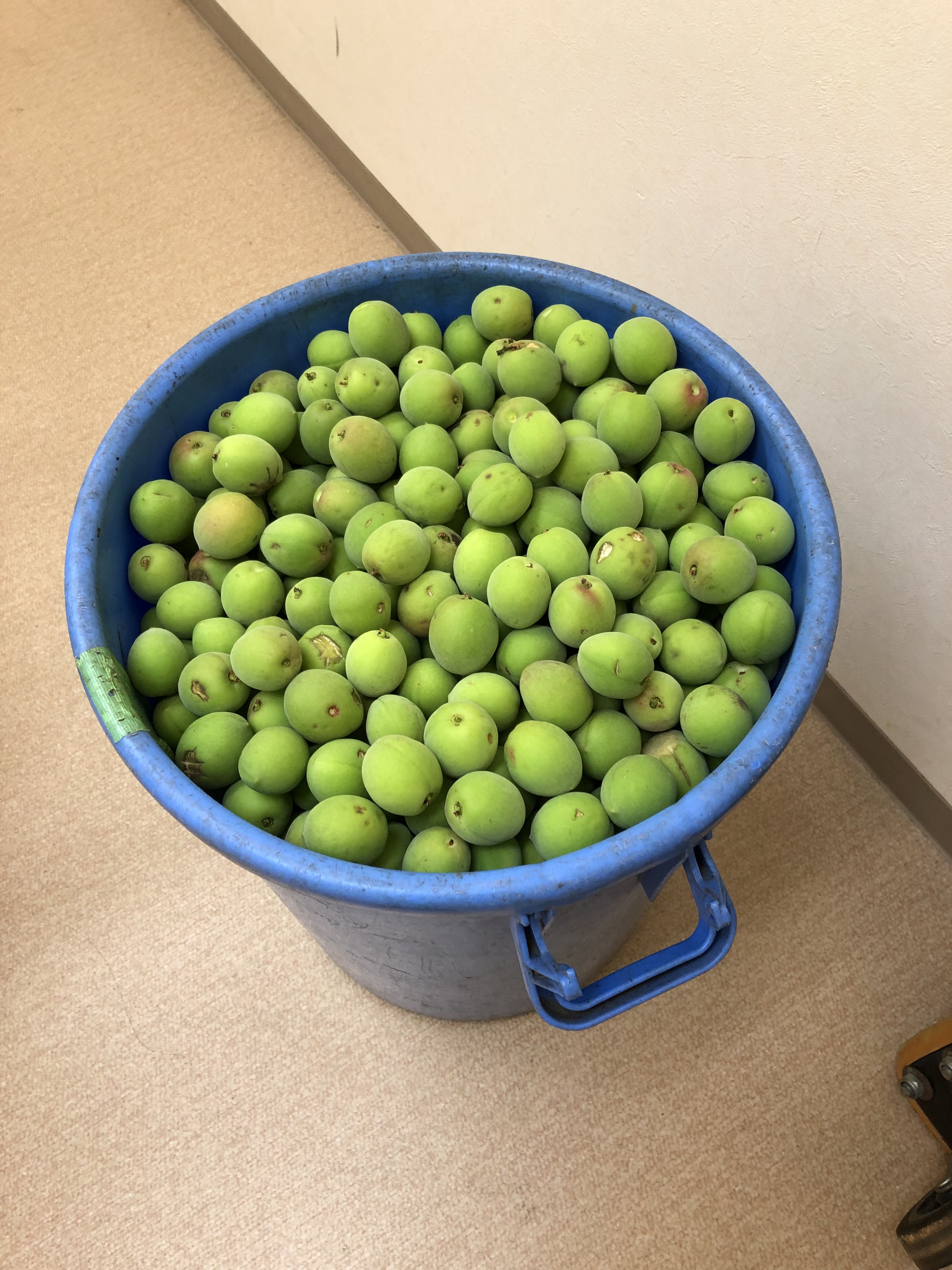

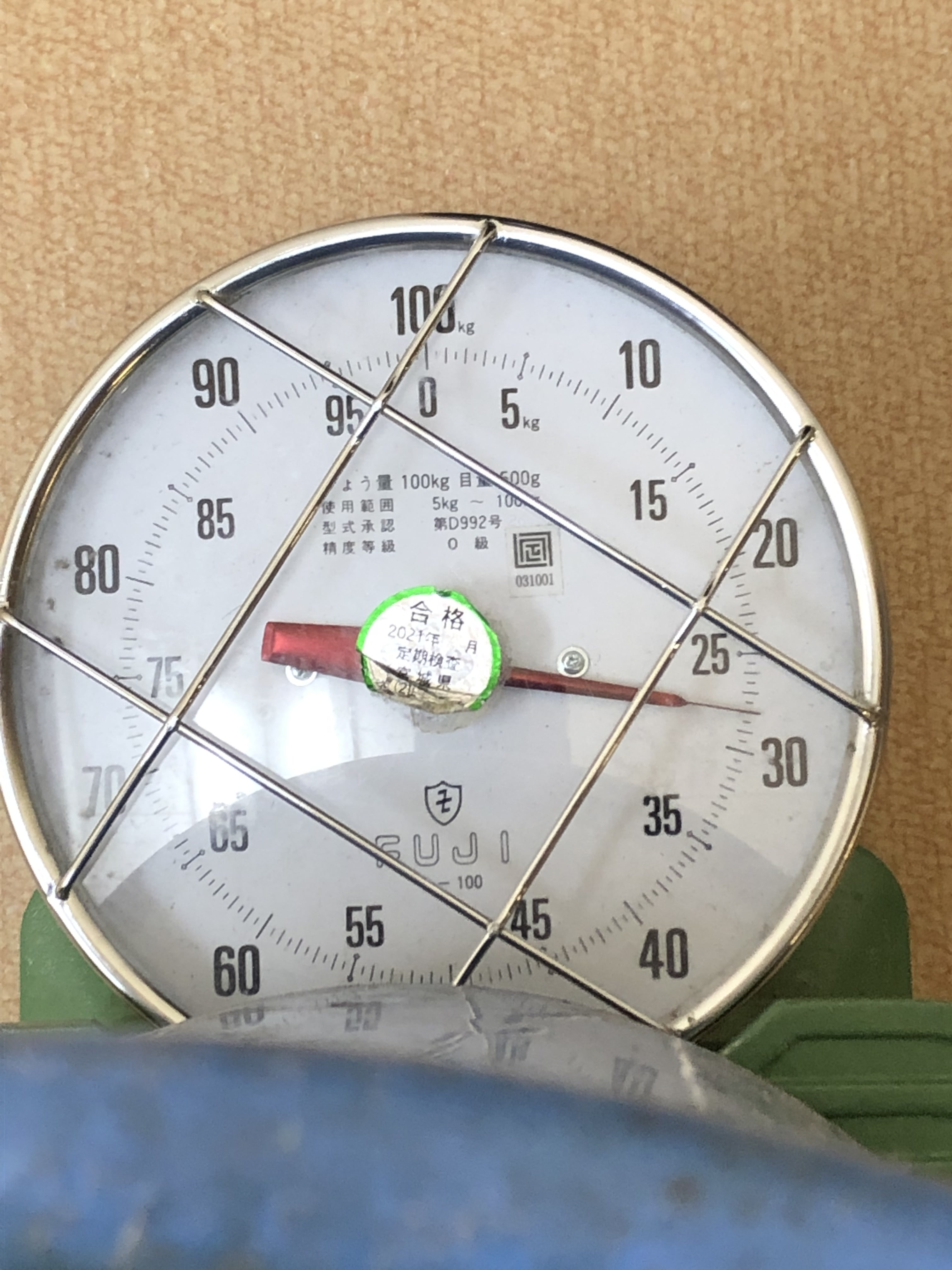

さて、先週金曜日の夜のこと園庭の遊具作りで大変お世話になっているYさんから「園長先生、今年も青梅いりますか?」そんな連絡がありました。毎年園庭の梅の木の実を収穫し、梅シロップ(ジュース)やジャムを作っていますが、全てを賄うことができず買い足すことになることをお伝えし、「もしご迷惑でなく、いただけるのであれば・・・。」とおはなししたところ、「では土曜日の夕方とどけるようにします」とのお返事。そして今朝届けていただいた大量の青梅をみてビックリ。その量何と容器を含めて28㎏!そこにこれから収穫する園庭の梅が加わることを考えると、今年は購入することなく済みそうな気がしますが、その前に、届けていただいた28㎏の青梅の選別作業が必要そうです。もし、梅シロップ(ジュール)や梅ジャム以外に子どもたちが好みそうな青梅の利用方法をご存知の方がいらっしゃったら是非ご指南ください。

お願いだから

2022/06/03

天気予報通り、今日は突然の稲光と雷鳴、そして、バケツをひっくり返したような雨が何度となく繰り返された一日となりました。8時半頃まではいつものように園庭で遊んでいましたが、降り出した雨に、先生たちと子どもたちが空を眺め、「木の下なら大丈夫かなあ?」「玄関で少し雨宿りして待ってよう!」そんなことを言いながら雨が上がることを待っていました。ところが、止むどころか雷鳴が響くようになり雨足が強まってきたため園舎内へ退散することになり園庭には誰もいなくなってしまいました。通常であれば、使っていた遊具や乗り物を片付けてから保育室(園舎内)に戻るのですが、弱まる気配のない雨、そして雷が怖かったのか、先生たちも片付けの確認ができないほど大慌てだったのでしょう。職員室前のバルコニー付近には寸前まで遊んでいたことがわかるように、シャベルとボールに集めて来たと思われる青梅の実が散乱していました。そうかと思えば、土砂降りの雨が嘘だったかのように青空が見られる時間帯があったので、花を喜ぶだけでなく虫除けを兼ねてくれるというマリーゴールドを畑の空いたスペースに植えていたところ、またしても稲光と雷鳴が響き始めました。そんな中で作業していることを心配してくれた子どもたちが「園長先生だいじょうぶ?」「気をつけてね!」と声をかけてくれたかと思ったら、空に向けて「か〜みな〜りさ〜ん!もう来ないで!あっちいって〜!」と大声で雷退散を懇願していました。園庭にそんな大声が響いていた頃、町内のO小学校の子どもたちは遠足の真っ最中だったはず。今朝いつものように出勤する際、体操着に身を包んで嬉しそうに学校に向かっていた卒園児たちが雨に打たれびしょ濡れになていないか心配していました。案の定、夕方保護者の方々と一緒にお迎えにきてくれた兄姉たちに話を聞いてみると「濡れた」とか「外でお弁当食べられなかった」と残念そうにしていましたが、それもいい思い出になることでしょう。争いの中にあるウクライナでは、全てのものを残したまま住み慣れた地から全く知らない地へ逃げることを強いられてしまった子どもたちや方々が大勢います。前述のように、シャベルや青梅を散乱させることや雨が降る中であっても遠足に出かけることや学ぶことができることの幸せを思わされ、一日でも早く世界中に平和が訪れることを願うものです。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。