保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

気になる

2022/10/06

2017年9月だったでしょうか?古タイヤと角材とベニア板を使って、どこの公園にも乳幼児施設や学校にもない唯一無二の遊具を作りました。これまで園見学に大勢の方々がお見えになりましたが、某大学の先生(先輩)と同僚の先生方がお見えになった際、「どうやって作ったのか、どうすればこんな動きになるのか?」と言わしめるほど、何とも不思議な動きをすることもあり、楽しい遊具として認識され、想像以上に子どもたちに喜ばれボロボロになるまで使われてきました。そんな遊具も雨風に晒され、経年劣化によってボロボロになり、いよいよ修繕補修、または処分の時を迎えなければならないと思っていました。おそらく多くの先生が同じように感じていたのでしょうが、今朝5歳児めぐみ組のN先生が「園長先生、あの遊具小さいクラスの子どもたちは少し危なくなってきたのですが、私では直せないんで・・・」と言いにくいであろうことを伝えてくれました。担当者が毎月遊具点検を行うだけでなく、制作者である自分も掃除や植物の管理をしながら点検・修繕をしていたのですが、前述のように、この遊具は思いの外、子どもたち人気があったため様子を見ていたところもありました。しかし、意を決してバラバラにする作業に取り掛かりました。すると、園庭で外遊びをしていた2歳児ほし組のA君、H君、つき組のR君が近づいてきて「何してるの?〇△×♯♭☆なの?」と話し掛けてきました。どうやら近くで見ることや使うことのない道具が気になったようで、ドリルが音を立てる度に三人で顔を見合わせニヤッとしていました。一応バラバラにしたタイヤは今後のことを考え、車掌車に片付けておいたので、今度は新たに作る時に見てもらいながら作業をしたいと思います。

さて、ここ数年、実が付くことのなかった園庭のザクロ、昨年思い切り剪定したのが良かったのか、今年は結構な数の実が実っています。そして、そろそろ硬い皮が爆ぜて(はぜて)中の実が見えるようになるはずなのです。それを収穫して皆で食べられる日がいつになるのか気になっているのです。また、正門前や玄関前までの道路などに連日落ちて来る桜の葉の掃き掃除をしている時のことです。以前アオダイショウがねぐらにしていた桜の木にキツツキが開けたと思われる穴が落ち葉によってきれいに塞がれていることに気付きました。その様子に自然って不思議だなあと思いながらレンズに収めました。しかし、何となく気になったので映像を確認してみたところ、単純に落ち葉がはまったのではなく、何らかの生き物が意図的にそうしたように見えるではありませんか。しかも、その正体がスズメバチの巣のように思えてならないのです。しかし、ハチたちが出入りする様子もなくとても静か!もしかすると既に巣立った後なのかも知れませんが、駆除することも含め様子を見ていかなければと思います。

Say cheese !

2022/10/05

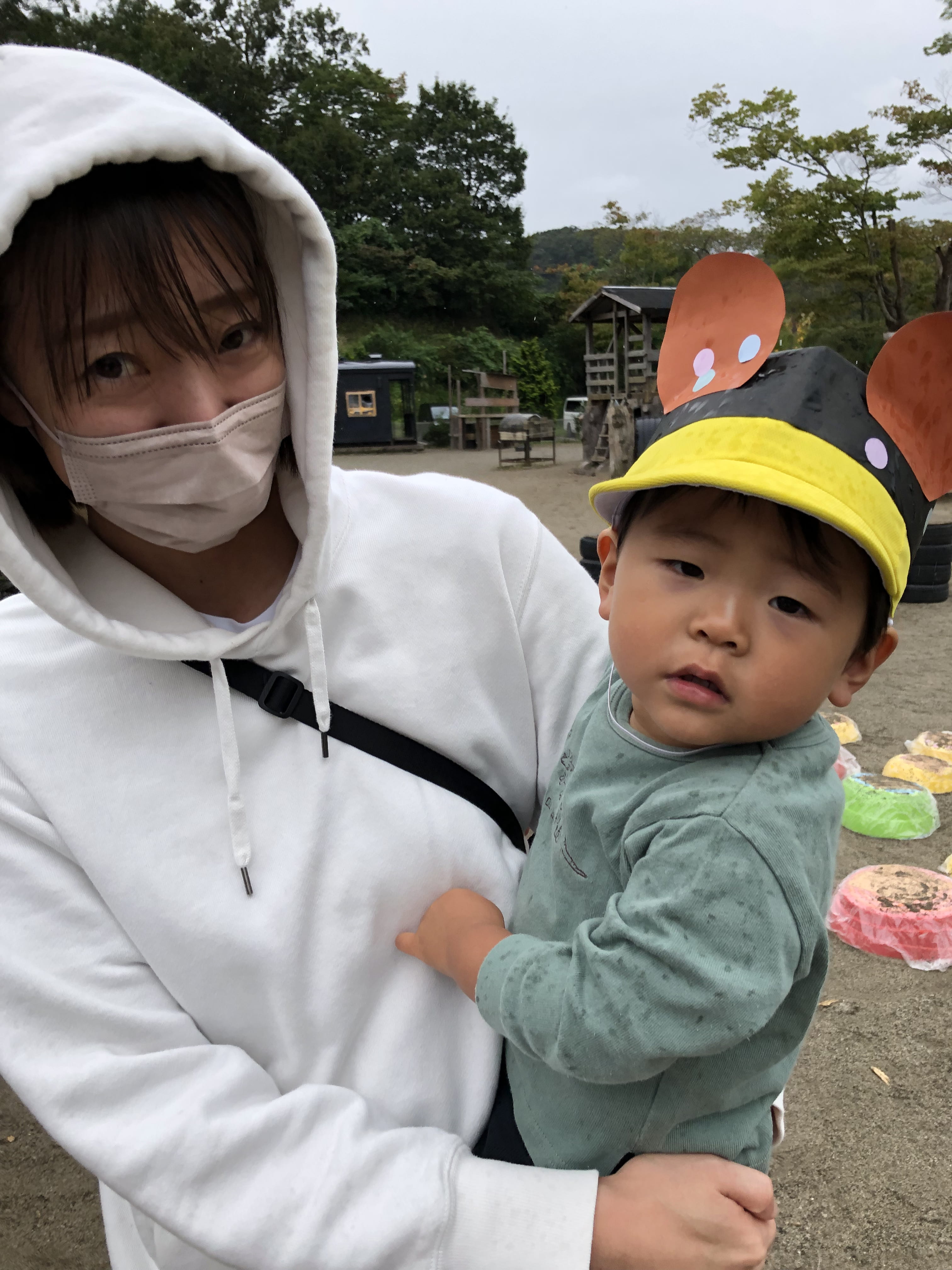

雨に降られましたが、写真撮影では笑顔が見られ、ホッとしました。皆さんありがとうございました。

何故!?

2022/10/05

コロナウイルス感染症の感染防止と待ち時間の長さを考慮し、今年度は0・1・2歳児(未満児クラス)と3・4・5歳児(以上児クラス)とを分けて「親子で遊ぼう会」を開催することにしました。そして、今日が0・1・2歳児の当日でしたが、天気予報では曇りと伝えていたはずなのに、0・1歳児の開始時間が近づいてきた9時頃ポツポツと雨が降り出し、雨に降られる中となりました。それでも、生活し慣れた場所でお家の方と一緒という安心感があり笑顔が溢れていたようです。一方、2歳児クラスの準備を始めた結構な雨脚に・・・。その雨に体育館での開催に変更することも考えましたが、最新の天気を信じて予定通り東部グランドでの開催を強行することにしました。しかし、しばらく雨は上がらず、子どもたちにレインコートを身につけてもらい、開始時間を延ばすことにしました。その後、少し小降りになったものの太陽が顔を出すことはなく、灰色の空の下でのプログラムとなりました。それでも、子どもたちはお家の方々と一緒に過ごすことができることが嬉しく笑顔で過ごしてくれました。そして、今週末の土曜日には3・4・5歳児(以上児クラス)の「親子で遊ぼう会」が予定されています。週間天気予報では曇りとのことですが、どうなることでしょう。不思議なことに毎年一週間早く開催する第二光の子保育園は晴天となり、前日に天気を心配する必要がないのですが、何故か、第一光の子保育園は毎年、天気に悩まされ、泣かされ続けています。それもこれも、15年前までは室内で行っていて天気を心配することがなかった「親子で遊ぼう会」を外での行事に変えた僕にも責任があるように思えてしまいます。しかし、秋晴れの下、屋外で出来た時の気持ち良さは体育館では味わうことができない経験となっているはず。そう信じて土曜日を迎えたいと思います。

そうそう、コロナ禍になって以来、マスク生活が強いられています。そんなこともあり顔の上半分しか見たことのない保護者の方々が大勢いることを今日の遊ぼう会で集合写真の撮影で痛感させられました。

長くなりましたが、平日にも関わらずお時間を作って下さり、雨の中ご参加くださった保護者の皆様に感謝申し上げます。そして、今週末の遊ぼう会に参加予定の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

あそぼう会が終わって(のぞみ・あい)

2022/10/05

先週土曜日 のぞみ組、あい組の「あそぼう会」が行われました。

広い小学校の体育館をお借りし、のぞみ組は(ぐりとぐら)になりきり、なわとびやバルーン、リレーに挑戦しました。あい組は「ぼくたちかいぞくわんぱくだん」になりきり、宝島を目指してたくさん体を動かして遊びました。

あそぼう会が終わった今、競争したり勝負したりすることも面白いことが分かってジャンケン陣地とりあそびなども楽しめるようになりました。

どう、きれいですか!?

2022/10/04

よほど、昨日のケーキ作りが楽しかったのでしょう。5歳児めぐみ組のKちゃんとEちゃんは朝からケーキ作りのために遊具小屋からたくさんのお皿を運び出し、畑に植えてあるマリーゴールドや園庭に咲いている花を摘んできれいに飾り付けたケーキ作りに並べてケーキ屋さんごっこを楽しんでいるのです。しかも、今日はケーキだけでなく、飲み物ものも作ったようで「園長先生、今日は飲み物も作ったんだ」「どう、おいしそう?」「きれいでしょ」と言うので見せてもらうと、南国リゾートを思わせるような花びらが浮かべられた二人がコーヒーと言う飲み物が並べられていました。また、のぞみ組のTちゃんは、解れて落ちているゴザの紐を器用に使いマリーゴールドを結んでネックレス作ったようで皆に「すっご~い!」「じょうず!」「かわいい!」と褒められ・羨ましがられていました。こんな風に花が使われるお陰で昨日まではたくさん咲いていたマリーゴールドが随分少なくなった印象を受けました・・・。そんなケーキ作りにほとんど興味のない様子の男の子たちは経年によりボロボロになった丸太が気になるようで「園長先生、これ壊していい?」と尋ねてきたので「いいよ!バラバラになったら暖炉で燃やそう」と返事をすると、目を輝かせ蹴って木を割ろうとするので「それでは割れないなあ!じゃあ、いいもの持ってくるから待ってて」と声をかけ斧を取って来て柔らかくなった丸太を割って見せると「すっげ~!バラバラになった」と嬉しそう。そして、粉々になった丸太を一輪車に載せる手伝いをしてくれました。園庭にほったらかしにしていたため水を吸って湿っているので、暖炉で使うには乾燥させてから使わなければなりませんが、めぐみ組のK君、S君、4歳児はと組のS君のお陰でスッキリ片付きました。

そして、今日一番きれいになったところ(こと)それは、職員室の隣の医務室前のバルコニーで5歳児数人が遊ぼう会で使う備品のところで遊んでいたのですが、その時、転びそうになったのか、何気なく手を付いたのか一枚の網戸が見事に枠から外れてしまいました。ほとんどの保育室が同じようなことになっている中、職員室と医務室だけは何とかかんとかその役目を果たしてくれていたのですが遂に・・・。ところが、そんなことが起こっても子どもたちは「きれいに壊れた」と表現するのです。確かに破れてしまったわけでも枠がひしゃげたわけでもないので、その表現は強ち(あながち)間違っていません。蚊も少なくなってきたので時間を見て修理をしようと思います。

楽しい一日 ②

2022/10/03

色鮮やかなケーキ、大きな蛾を平気で触る怖いもの知らずの子どもたちと、獲物を狙うカエル!

楽しい一日

2022/10/03

10月に入り学校や職場では「衣替え」の季節を迎えました。しかし、10月最初の平日の今日は日中、日差しが降り注いだこともあり身体を動かすとまだまだ汗ばむような一日となりました。ところが、夕方、保育園の畑に野菜を収穫に出かけて時、白石川の上空を一羽の白鳥が飛ぶ姿を見て確実に・嫌でも寒さが近づいていることを実感させられます。そして、今週「親子で遊ぼう会」が予定されて今っすが、晴天はあまり期待できず、それどころか、少しずつ気温が下がるようで長袖が必要になってきそうです。この遊ぼう会に限らず5歳児にとっては全ての行事が保育園生活最後ということになりますが、遊ぼう会は「クラス対抗の遊び」もあるため、毎年熱が入ります。それを象徴するように保育室には作りかけのクラスの旗が準備されていて子どもたちと担任の思いが伝わってきます。遊ぼう会当日、保護者の方々のリレーの際、子どもたちがこの旗を振りながら一生懸命にお父さん・お母さんを応援する姿が頭に浮かびます。5歳児のリレーと保護者のリレーは遊ぼう会の人気プログラムとして定着した感があるので、子どもたちの旗とは別に、東北の悲願だった白川を越えた深紅の優勝旗よろしく、保育園にも優勝旗があれば保護者の方々のリレーが一層盛り上がるような気がします。

さて、先月に引き続き、0歳児ひかり組に2人新入園児が加わりました。2人とも兄姉が在園しているため、保育園には慣れているはずですが、Rちゃんからは涙している姿が見られました。一方、K君からは笑顔すら見られるのです。しかし、兄のK君は弟が泣いていないか心配だったようで、バルコニーからひかり組の保育室を覗いているので「Kちゃん、お部屋に入って遊んであげたら!?」と声を掛けると嬉しそうに保育室は入り、弟のところに駆け寄り話し掛けていました。先月入園したS君とY君は随分保育園に慣れたとは言え、担任の先生に加えサポートに入ってくれている主任のY先生はしばらく大変な毎日となりそうです。

長くなりましたが、虫除けのために畑に植えたマリーゴールドは、肥料が効いているからなのでしょう、まだまだ花勢が衰えず、沢山の花を咲かせています。5歳児めぐみ組のKちゃんとEちゃんがメドウセイジの花や落ち葉を使いケーキ作りをしていたので、「あそこのお花も使ってみたら?」とマリーゴールドを摘んでみることを提案してみました。いつもであれば「採らないで」と言われるはずの花を摘んでいいと言われ「えっ!?いいの?」と聞いて来ましたが、お墨付きを得たことで安心したのか、色とりどりの綺麗なケーキを次々作り、その度に「園長先生見て!」と言って見せにきてくれました。また、虫を全く怖がらない子どもたちは、何と、結構な大きさの蛾を見つけ、つついてみたり、触ってみたり・・・。そこで、肌が荒れたり痒くなっては大変なので「しっかり手を洗ってね」と声を掛けましたが、本当に逞しい子どもたちが沢山いることを再確認させられました。また、寒くなる前に栄養を蓄えなくてはならないのかカエルが虫を狙っている姿が見られるなど、今日も面白い一日でした。

薪活は危険!?

2022/09/30

田植えに稲刈り、餅つきなど様々な園行事にご協力くださり、これまでも園や子どもたちのことを何かと心にかけてくださっている田んぼの先生Hさん。田んぼ以外にも様々な果物などを育てているのですが、その果樹園!?で剪定した枝や伐採した木を処分することなく保育園の暖炉で燃やす燃料として準備していてくださり、時々軽トラックで運んで来てくださることが度々あるのです。これまで長く保育園と関わって下さっていることもあり、暖炉に入るように丁度いいサイズに切って下さっていることもあり、僕が切ったり割ったりという作業をすることがないため大助かりなのです。ところがHさんも切った木や枝を処分することなく、それどころか喜んでもらえることが大助かりらしく、まさにWin-Winの関係が成り立っているようなのです。そんなHさんが先日精米したお米を届けに来たくださったとき「Hさん、果樹園のところに積み重ねてある木は保育園ようですか?」とあつかましく質問をしてみたところ、一瞬間があり「・・・ああ、小屋の隣の?」とおっしゃるので「そうです。もし、そうであれば後日取りに伺ってもいいですか?」とお聞きすると「そう!保育園用!今度、Bに(お孫さん)手伝わせて持ってこようと思ってたけど、もし取りに来てくれるなら、運んで来なくて済むから助かる」とのことだったので、今日の午後、クリーンセンターへおむつなどを処分しに出かけた帰りに取りに行ってきました。日が当たりいい具合に乾燥しよく燃えそうな木に気を良くしながら軽トラの荷台に積み始めました。ところが、残りわずかとなった時のこと、数本の木を持ち上げたその時、お日様に暖められた木の下をねぐらとしていたのか色鮮やかなヘビ(ヤマカガシ)が登場したのです。その大きさと色に思わず驚き持ち上げた木を全て落としてしまったのです。もちろんチェーンソーで丸太を玉切りにし、それを斧で割るという作業は危険なのですが、まさかヘビが出てくることなど想像していなかったこともあり、薪活の別な危険さを思わされました。日中も気温や湿度が下がって来たので、チェーンソーを使うなどして本格的に薪作りをしなければなりませんが、今年は怪我をしないよう、これまで使わないでいた防刃用チャップスを身につけ作業をしたいと思います。そして、毒へび、チェーンソー以外にも薪活で危険なこと、それは身体を動かすことでお腹が減り喉が渇くので、食欲が増し、飲み物が増えることで減らしたい必要のない肉(脂肪)が付くことです。そして、今年はなかなか刈り払い作業が行われないため、隣接する森に杉っ葉を拾いに行くのも危険そうです。

薪活再開!?

2022/09/29

今年もどこからともなくキンモクセイの香りが漂ってくるようになりましたが、保育園の梅の木の近くにあるギンモクセイは花は咲き始めたもののほとんど香りがしないこともあり誰も気づいていないことでしょう。このように本格的な秋の到来を思わせる・気付かされることがあると、暖炉に火を入れる日が近づいていることになり、暫くサボっていた薪活(薪作り)と焚付けようの小枝や栗のいが拾いに取り組まなければなりません。そこで、今日は数人の5歳児に手伝ってもらい、園庭中央にある二階建ての家の基礎となっている丸太やジャングルと名付けられた迷路のような遊具(丸太)の皮を剥がし、それを集めて運ぶ手伝いをしてもらいました。その家の近くの柱の枝に、遊んでいて濡れてしまったと思われる服が干されていました。その何とも言えないほのぼのとした風景がとても素敵で、心の中で思わず「これ好き!」そう叫んでしまいました。また、1・2歳児はバルコニーや保育室前の園庭で段ボール箱に落ち葉を使ってプリント(色付け)したり、和紙を使って染紙の旗作りをしたり、来週の「親子で遊ぼう会」で使う小道具や旗作りに取り組んでいました。3歳児は園舎東側のアスファルトのところでかけっこをして過ごし、4歳児の女の子たちが結構な大きさの青虫を見つけ「園長先生、ナメクジ見つけた」とトンチンカンなことを言いながらしゃがんで動く姿を見つめていました。朝夕は肌寒くなってきましたが、日中の過ごしやすさはこの季節が一番のような気がします。コロナ禍で中々親子行事に制約がありますが、来週の親子で遊ぼう会は天気やコロナを心配することなく行えることを祈るものです。

お名前は?

2022/09/28

今でも変わっていないと思いますが、僕が幼稚園教諭として勤務していた時代、仙台市内の幼稚園は毎年10月1日から入園願書の配布されるようになり11月1日が入園申し込み開始となりました。そのため10/1の新聞には複数の幼稚園の入園案内が折り込み広告に混ざって入って来ます。また、コロナ以前は願書受付日を迎えるまでに、園の保育方針を伝えたり、施設を見学してもらったりする説明会を行いっていました。しかし、保育所の場合、施設に直接入園の申し込みをするのではないため、園の説明会などは開催しませんが、入園申し込みが始まる頃になると、園見学の申し込み(依頼)が増えます。この10日間だけでも5人の方がお見えになり、子どもたちと先生たちの様子、園庭や園舎内をご覧になってお帰りになりました。そんな方々がお見えになると、子どもたちは遠慮することなく「だあれ?」「何しに来たの?」とフランクに話しかけ、時にはお母さんに抱っこされている赤ちゃんの頭を撫でたり、ホッペを触ったりするのです。そんな子どもたちの姿に見学にお見えになった方もニコニコ返事を返してくれて微笑ましい時間が過ぎていきます。今日も見学にお見えになってくださったのですが、曇りという天気予報がはずれ日中日差しが降り注ぎ気温が上がりましたが、その日差しを避けるかのように2歳児うみ組の子どもたちが園庭中央の2階建ての家で楽しそうに遊んでいる姿をご覧になり「楽しそうですね」とおっしゃっていましたが、来年度、入園したいと思う子どもたち、させたいと思う保護者の方々がいてくれるでしょうか?

さて、来週末の「親子で遊ぼう会」に向けて各年齢・クラスで様々な準備が進められ、今週は隣接する東部運動場へ備品を運び、当日をイメージしながら遊んでいました。事務仕事を中断し5歳児の様子を見に行っていたところ、担任に名前を聞かれ、マイクを通して名前を言ってからスタートする遊びで、めぐみ組のN先生がK君に名前を聞いたところ、社会人がインタビューに答えるかのように「村◯です!」と返事をするので、N先生もW先生も、遠くから見ていた僕も吹き出してしまいました。そうかと思えば「◯◯君です」と自分の名前に敬称を付けて返事をする子がいるのも面白いと思いました。予定日、今日のようなお天気の下、過ごせることを願っているのですが、雨天も考えなければならないため、午睡中、雨天時にお借りする小学校の体育館の下見に出かけて来ました。すると、授業と掃除を終えた子どもたちが校舎から出て来たのですが、卒園児たちが手を振りながら先生たちに駆け寄ってきてくれて「◯◯久しぶり!」「わ〜嬉しい!」と大騒ぎになりました。6年生にもなると、僕よりも身長が高くなっている上、顔も大人になりさらにマスク姿となると、見ただけではいったい誰なのか全くわからない子もたくさん。ところが子どもたちは先生たちをしっかり覚えてくれているのが驚きであり、小学生になっても当時と変わることなく話しかけてくれるのは保育園時代が楽しかったから、先生たちが丁寧に関わってくれた結果だと確信することができました。そして、今時の子どもたちと思ったことは、一人ひとりに与えられているタブレットをランドセルから取り出し、パパラッチよろしく園に戻ろうとする僕たちを撮影し始めたこと!少しだけですが芸能人・アイドル気分を味わうことが出来てみんなで笑いながら園に戻って来ました。コロナが落ち着いたら、園に小学生たちが集えるようなことを企画したいと思わされました。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。