保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

まだもう少し

2021/03/15

日中の暖かさに誘われ出て来たのでしょうか、3歳児ひつじ組のW先生によると、今日園庭で子どもたちがアリを見つけたとのこと。また、次々咲き始めていた梅の花も更に花を咲かせていたようです。このように虫や花が活動を活発化すると、それに比例する様に虫探しや砂場で水を使うなど、子どもたちの遊びにも変化が見られるようになります。案の定、今日の午後には4歳児あい組の男の子たちがジョウロに水を汲み砂場と水飲み場と何度も往復し楽しそうに砂遊びをしています。そんな時、2歳児ほし組のHちゃんが職員室へやって来て「ねえ、園長先生、カエルどこにいるの?」と聞いて来ました。そこで「まだ寒いから、どこにいるか分からないなあ!もう少し暖かくなったら探そう」と返事をすると、納得したのか「うん」と返事をして園庭に戻って行きました。ところが、程なくして、今度はほし組の男の子が飼育ケースを手に嬉しそうに「園長先生カエル見つけた!」とやって来ました。まさか!?と思いつつ「えっ!本当?」と言いながら子どもたちが手にしている飼育ケースを覗いてみると、どこで見つけて来たのか確かにカエルが入っているのです。しかし、それは、ぺっちゃんこにつぶれたミイラの様な動くことがないカエル。それでも自分たちで見つけたという喜びに満ちた子どもたちの笑顔を見ると、カエルたちには申し訳ないけれど、生き物たちが活発に動き出すくらい暖かくなり子どもたちが嬉しそうにカエル探しをする日がやって来て欲しいと思いました。

ありがとう!

2021/03/13

天気予報通り第73回卒園式は雨となりましたが、子どもたちにとっては雨が降ろうと「晴れの日」、いつもと違い素敵な衣装に身を包み緊張しながらも嬉しそうな笑顔で登園してくる子どもたちは一段と成長して見えました。そんな子どもたちと対照的に保護者の方々の表情からは嬉しさより寂しさが感じられ、子どもたちが入場する段階から止むどころか強まる雨を象徴するかのように涙を流したりハンカチで目頭を押さえたりする姿が見られました。そんな姿を見てしまうと涙が感染してしまいそうで出来るだけ入場する子どもたちの姿だけに目を向けていましたが、照れながらも堂々と歩く41名の子どもたちの卒園式を開催できたことが反対に涙の元となりそうでした。一部「礼拝」、二部「証書授与式」共に滞りなく進む中、それまで涙することがなかった子どもたちが次第に泣き出し、それが伝染するかのように広がりました。目の前に座ったのぞみ組のJ君は泣き出した友達の背中を撫でながら、優しく何かを語りかける様子から豊かな感受性や友情関係の育ちを再認識させられこの上無い喜びを感じました。

緊張したであろう式終了後の記念撮影でも愚図ることやカメラマンを手間取らせることなく撮影できました。また、降水確率の高さから「卒園式」の立て看板は雨の当たらない庇(ひさし)の下に置いたことで雨に当たることも、傘をさくこともなく例年通り代わる代わる撮影する様子が見られました。それにしても今年度はコロナウイルス とともに雨に泣かされる一年だったそう思わされる卒園式となりましたが、残り少ない登園日がお天気に恵まれること、一つでも素敵な思い出ができるように祈るものです。

最後に、土曜日の家庭保育にご協力くださった皆さん、卒園式にご参加くださった保護者の皆様、これまで子どもたちの門出を祝うために様々な準備をしてくれた職員、5歳児の担任として子どもたちを支え導いてくれた、のぞみ組のS先生、めぐみ組のM先生に感謝します。お疲れ様、そしてありがとう!

そして、何よりも全てを守り導いてくれた神様に感謝します。

修理完了

2021/03/12

1ヶ月前の地震でずれてしまった厨房のダウンライト、床から8㍍以上の高さにあるため自分たちでは直すことができないため、業者に修理の依頼したものの先日持って来てもらった高所作業用の機械は扉から入れられず断念。そして、今日、別な機材をお持ちいただき改めて作業してもらい無事修理完了となりました。「よほどの地震でなければ落下することはありません」と言われていたものの、あの地震以降も揺れを感じる地震があったこともあり厨房のスタッフは心配だったはずです。そんなことからも、大きくズレたところを直してもらっただけでなく「少し隙間ができたところも直しておきました」との報告があったので安心して調理に当たることができることでしょう。2階ホールから作業を見ていて思ったことは、高所作業用の機械に乗せてもらうことを許してもらえるのであれば、簡単には掃除ができない高さにある窓や手の届かない壁の掃除をしたかったということです。お聞きすれば「どうぞどうぞ」と言ってもらえたのかも知れませんが「掃除をしたいのですが、乗せてもらえませんか?」と聞くことすらできませんでした。

さて、修理完了といえば、卒園記念品としていただいた万年カレンダー。いただいた2日後に修理が必要なことになってしまい、大急ぎでお作りいただいた県外の業者に修理依頼をすることになってしまいました。電話では昨日か一昨日には戻ってくるとおっしゃっていたと聞いていましたが、卒園式前日になっても戻ってこないため卒園式に間に合わないのではと心配していました。しかし、午前中、きれいに修理を終えて戻って来て胸を撫で下ろしました。僕は式の中でお披露目することになると思っていたのですが、担任2人の「また修理に出すことがないように」との思いから玄関ホールの壁に取り付け、一日早く皆様にお披露目することができました。今後5歳児が日付や天気を変更するという日課が増えそうですが、このカレンダーによって玄関ホールがまた明るくなったように思います。

prayer

2021/03/11

昨年度の卒園式もコロナウイルス 感染症の感染拡大予防のため参加者を各ご家庭2人までに制限させてもらいましたが、残念ながら今年の卒園式も昨年同様、各ご家庭2人に制限せざるを得ませんでした。そのため、これまで毎日のように送迎をし、お孫さんの成長を祈りながら過ごしてくださっていたおじいちゃん・おばあちゃんたちは参加したくても参加できません。そのことがどうしても残念であり、悔しくもあり、申し訳なくもあり、ずっと心に引っ掛かったままでした。それを解消するために「暖かかったら外で卒園式をしたら・・・」なんてことも考えたのですが、既に練習が始まっている時期だったこと、そして現実的でないこともあり実現することはありませんでした。しかし、入場から一部礼拝・二部の証書授与式までの通しで行う今日の最後のリハーサルであれば密になることなくおじいちゃん・おばあちゃんに子どもたち(お孫さん)」の成長をご覧いただくことを思いつき、担任の先生と話し合い玄関ホールにお知らせを貼り出してもらいました。すると、急なことだったこともでしたがめぐみ組のE君・S君のおばあちゃんとおばあちゃん、Sちゃんのおばあちゃん、Rちゃんのひいおじいちゃん、のぞみ組のR君のおばあちゃん、Mちゃんのおばあちゃんが来てくださいました。中でもE君・S君のひいおばあちゃんは「今年は全然行事に参加出来なかったので嬉しくて昨日眠れませんでした」と仰るぐらい嬉しかったそうで、練習をご覧になり子どもたちの成長をんでくださいました。このように喜んでくださるのであればもっと早く皆さんにお知らせすれば良かったと思ったのですが、コロナ禍にあってできることを見つけたような気がします。子どもたちにも、お客さんに見守られての練習は本番のような緊張感があり良かったと思いました。夕方、卒園記念品として保育園からプレゼントする味噌が届き、コサージュも完成し準備万端!あとは僕がしっかり準備するだけのようです。

さて、東日本大地震が発生した午後2時46分、今年も役場から1分間サイレンが鳴り響きました。今年は10年という節目でしたが、そのサイレンに合わせて黙祷と祈りを献げるため、各クラスいつもより早めに給食を食べ、いつもより早くお昼寝を終え避難訓練を兼ねてバルコニーや園庭に集まりました。いつもの避難訓練以上に静かに集まる様子からあの震災を経験していなくとも、先生たちの話や様子から子どもたちなりに何かを感じ取ってくれていたことがわかりました。思えば10年前、これまで経験したことのない3分も続く揺れに何もできず、園庭に避難した後も何度も続く余震、気温が下がり降り出した雪と寒さの中、子どもたちを励ましながらお迎えを待ったこと、子どもたち全員を家族の元へお渡ししたものの帰宅することが出来なかったため、ごった返した大河原駅前の避難所となったビルへ行き、冷え切ったコンクリートの上に1cmにも満たない段ボールを敷き、寒さに震えながら一晩過ごしたこと、船岡にある大学に入学し、引越し準備にきたという北海道出身の女子大学生が見ず知らずの土地、知り合いがいない中で経験した地震、実家に帰るにもどうしたらいいかわからないとのことだったので、「山形経由であれば飛行機がありそうだけど、山形まで行けるかどうかが・・・」なんて話した彼女がどうしているかなど、あの日のことを思い出しました。そして今、自分が生きている、生かされていることに感謝しなければならないこと再認識させられました。

あの日から10年

2021/03/11

2011年3月11日。大地震と巨大津波。そして原発事故が東日本を襲いました。

あの日も保育園は子ども達がいました。体験したこともない大きな揺れ。何度も何度も襲ってくる恐怖。電気が消え、寒さと心細さでいっぱいになりながらお家の方のお迎えを待っていたという記憶が残っている子ども達もいたかと思います。

今こうして元気でいられること、神様と家族に守られていることを改めて感謝し防災、減災を忘れずにいなければと思います。

今日はあの日にあわせ、2時40分に地震の避難訓練をしました。お昼寝中だったのに、ほとんどの子ども達は泣かずに冷静に避難できました。そして46分。町内のサイレンが鳴り、テラスで祈りを捧げました。

災害列島と言われている日本。この先どんな災害が起こるのかわかりません。でも災害に備えること、減らすように工夫すること、命を守る行動をとることが一番大切だということを10年前に教えられた気がします。このことはしっかり子どもたちに伝えていかなければなりません。

勘弁して!

2021/03/10

家を出る前に見た天気予報によると、仙台市東部などに乾燥や強風などの注意報が出ていたのに、強風が吹くとビル風で歩くことが大変になる仙台駅前のビル群も風が吹くことなくいつもと変わることのない朝でした。ところが大河原駅に着くと、それまで吹いていなかった風が結構な勢いで吹いているではありませんか。今日の卒園式の練習予定は午後だったので、午前中は昨日に引き続き落ち葉の片付けをしようと思っていたのですが、この風によって計画は無残にも打ち砕かれてしまっただけでなく、春の日差しと暖かさによって飛んだスギ花粉のお陰で目が痒くて仕方がありませんでした。しかし、風が吹いたことで時間ができたため、卒園式の花道を飾るための花を買いに行ってくることができました。こんな風に午前中時間が過ぎ、給食を食べ終えたころ、栄養士のY先生が慌てた様子で「園長先生、大変です!厨房に水が漏れて来てます」と報告に来ました。この2週間の間に二度も清掃業務をしてくれているYさんに「園長先生、2階のトイレの水が流れないのですが・・・。」と言われ、その度、ラッパのような形のゴムが付いた道具で水が流れるようにしていたので2階の男の子用のトイレだということは明白!そこで、急いで2階のトイレに行ってみると、案の定、オーバーフローした水が床に溢れていて、それをY先生が一生懸命に拭いてくれていました。その様子から、専門家に来てもらい原因究明してもらわなければならないと判断し業者の方にいらしていただき、様子を見てもらったところ、便器を外さなければならないような大掛かりな作業となりました。そして、卒園式の練習中に原因が分かったのですが、何と木製の積み木が詰まっていたことというのです

。一体誰がなぜ、トイレに積み木を流したかはわかりませんが、積み木に書かれていた文字(ひらがな)が「と(といれ)」だったら笑い話になったかもしれませんが、詰まっていたのは「こ(こあら)」。「あ」を取って「こら~!」そう叫びたい、そんな気持ちでした。

さて、この一年、5歳児が毎日交代でしてくれていた、人数当番(出欠席者の人数の確認)と午後のおやつの検食を職員室に届ける日課を卒園前に4歳児へ引き継いでもらため、のぞみ組・めぐみ組の子どもたちが指導係を兼ねて交代で4歳児と一緒にクラスをまわってくれています。今日の午後の検食当番は4歳児あい組のRちゃんとSちゃん、5歳児はのぞみ組のT君とRちゃんでしたが「人数当番です」と言いながら職員室に入って来ました。しかも、肝心な検食を運んで来るのも忘れてです。その姿が何とも微笑ましく職員室にいた職員みんなが和ませてもらいました。

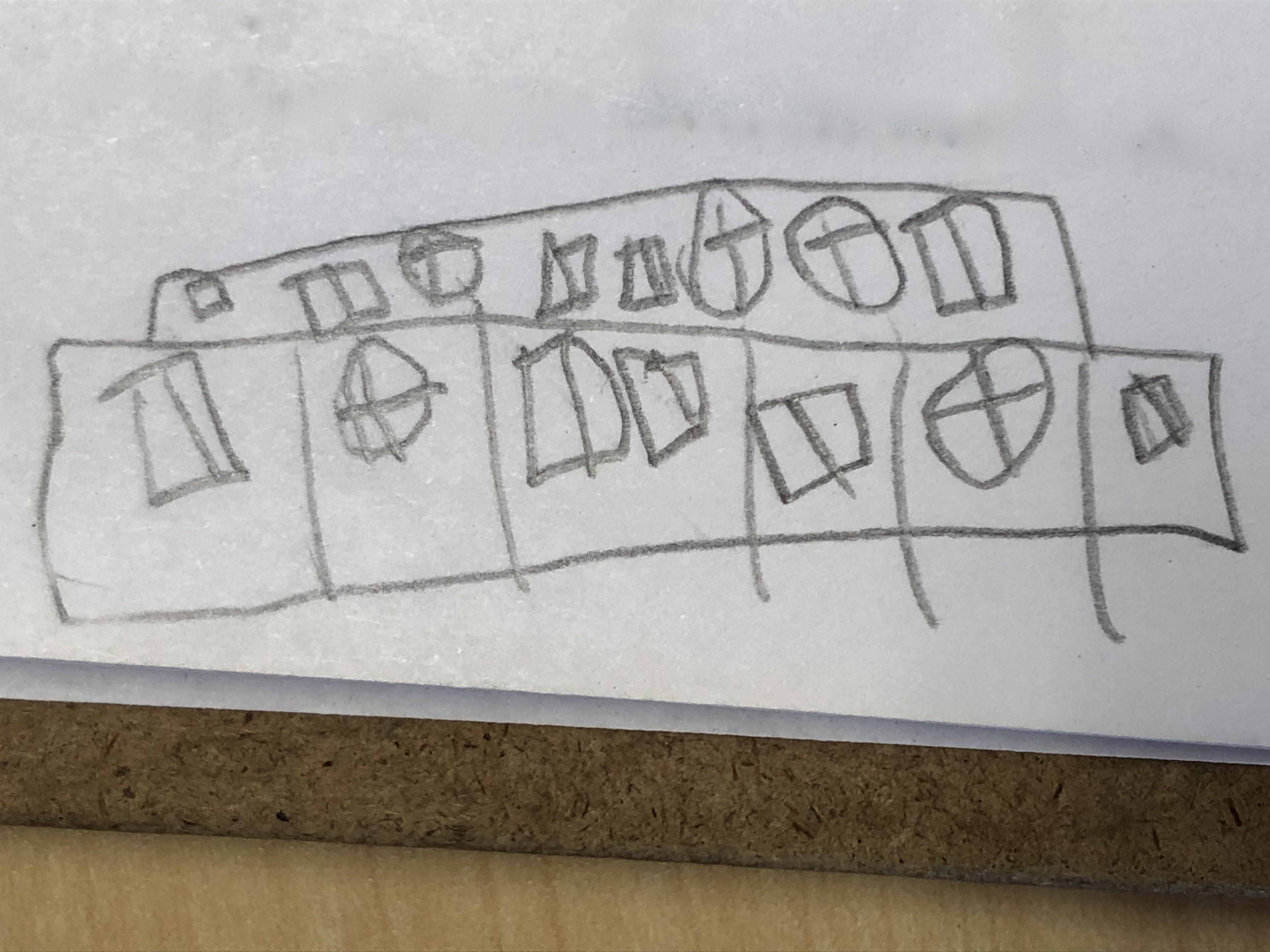

今日も長くなりましたが、最後に・・・。僕が毎日の日課としている空間線量の計測をしていると、時々子どもたちが「ねえ、描かせて(書かせて)」と言って記録用紙の余白部分に思い思いの絵や文字を描いて(書いて)いきます、5歳児のぞみ組のK君の最近のお気に入りはサ◯ダ◯バ◯ドなのですが、何を感じたのか昨日は「僕、今日は保育園描く」と言って園舎を何度も見ながら描き始めました。出来上がったその絵は窓の形などとても特徴を掴んでいて素晴らしいと思いました。その他にも特徴を掴んだストライダーなど、子どもの時にしか描けない素敵な作品ばかりでした!そんなK君たちの卒園式はまた雨が降る予報、今年度はことごとく雨に悩まされそうで、神様勘弁してください!そう叫びたくなります。

実感がわいてきて

2021/03/10

いつもの年なら(コロナ前)第二光の子保育園の卒園式には4歳児のあい組が在園児代表として参加してくれていました。昨年に続き今年もなるべく参加人数を減らして行うため、あい組の参加は見送ることになりました。今年一年、のぞみ組とあい組一緒に土手に桜を見に行ったり、やきいも、クリスマスなどを協力して行ってきたので、「今までありがとう。小学校に行っても保育園のことを忘れないでね」の思いをこめて「のぞみくみさん ありがとうの会」を行いました。今まで一緒に活動してきた事を絵にして表したり、「みんなともだち」の歌をあい組の子ども達が歌ってくれたりして、いよいよこの保育園ともお別れだという実感がわいてきたようです。感極まったのぞみ組のSちゃんが思わず涙を流してしまうと、つられてTくん、Mちゃんなど5,6人が声を上げて泣いてしまいました。

のぞみ組のみんなからもお返しに歌のプレゼントがありましたが、泣いて歌えなくなる場面もあり、その場にいた職員も涙が流れてきてしました。

会が終わってからも「Sくんはサッカーがじょうずだったよね」とあい組のH君が言うと、のぞみ組のS君が「じゃあ、夕方いっしょにやるか」と残り少ない期間を大事に過ごそうとする気持ちが感じられ嬉しく思いました。

感動!

2021/03/09

昨日書いたように今週は卒園式に向けて練習が行われますが、今日は、初めて司会のY先生と奏楽担当のN先生が入り、入場から一部礼拝の部分の練習を行いました。クラシック曲の中でも人気があり、誰もが一度は耳にしたことがあるであろう、「カノン」(ヨハン・ パッヘルベル(ドイツの作曲家)」が響く中、日頃遊んでいる時とは全く違う面持ちで入場してくる子どもたちはよほど緊張していたのでしょう、多くの子どもたちの歩き方が妙で、中でものぞみ組のK君は右足の膝だけ曲げることなく歩く姿がまるで怪我をしているかロボットのようで担任のS先生が必死に笑いを堪えなければならないほどでした。しかし、全員が着席し、奏楽が奏でられると静けさが広がり、讃美歌を歌う表情は真剣そのもの。特に例年歌い続けられている「♪地球のどこかで」というさんびかは歌詞もメロディーも素敵な曲で、その曲を一生懸命に歌う子どもたちの顔を正面から見られるのは僕だけの特権ですが、子どもたち一人ひとりの歌声に包み込まれていることに感動し、涙が溢れてしまいそうになります。それは、間違いなく年々歳を取っている証なのは間違いないと想いますが、僕より遥かに若いお父さん・お母さんも卒園式当日は同じように感動し涙が溢れてしまうことでしょう。ちなみに、退場のBGMは「「主よ人の望みの喜びよ(ヨハン・セバスチャン・バッハ)」が奏でられます。入退場はもちろん、証書授与の場面ではIさんのハープによるさんびかメドレー 、その他にも式の中で歌われる曲は全て子どもたちに合わせてピアノでの生演奏です。そのために練習を重ねてくれているN先生の緊張は子どもたちと同じ、いやそれ以上とのこと!ただただ感謝です。

さて、春に仕込み、倉庫で熟成させていた味噌は時間とともに色がかわり、とても良い具合に出来上がっています。一方、工場で熟成してもらっていた残りの味噌は空気弁のついた専用の入れ物に充填されて届く予定です。それにシールを貼れば卒園記念品も出来上がります。今年お世話になった方々にお礼としてお届けしますが、在庫が出た時は販売しますので、もしよければ、保育園で熟成した味噌と工場で熟成し頂いた味噌との色の違いと味の違いを味わってみてください。

大切で特別な一週間

2021/03/08

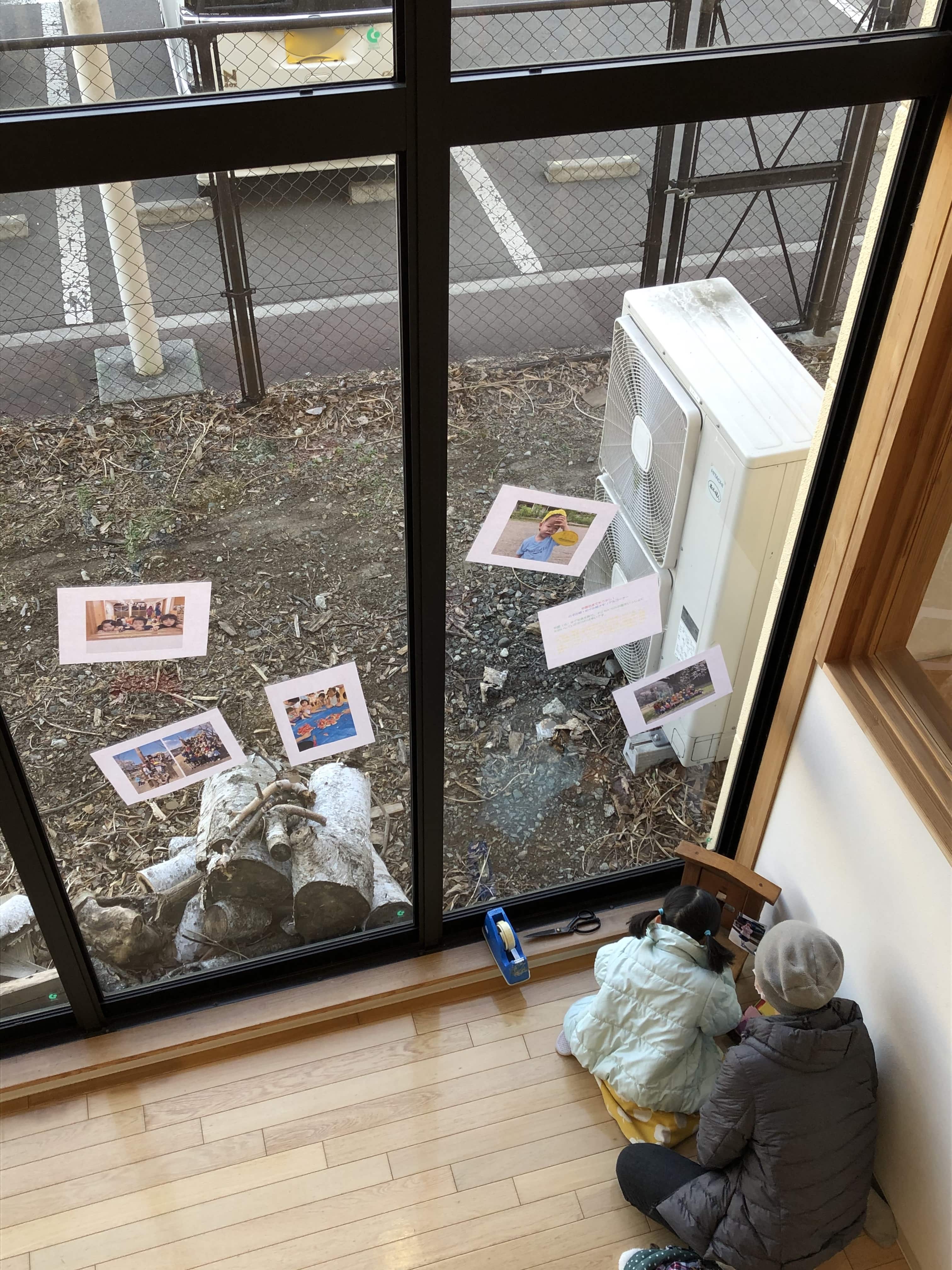

卒園式後も多くの子どもたちが登園して来ますが、今週土曜日に行われる5歳児のぞみ組・めぐみ組の卒園式に向けて今週は当日に向けて司会や奏楽を担当する先生たちも加わり最後の練習が行われます。卒園証書の準備を終え、第一光の子保育園の伝統となっているシーダローズと羊毛ボールを使って先生たちが手作りするコサージュも着々と準備がされていることからも今週末が卒園式であることは頭では理解しているもののまだピンと来ていないのが正直なところです。そんな気持ちを高めるために、今週は園庭を囲むフェンスの下に吹き溜まっている落ち葉を集めスッキリさせること、また、保護者の方々にご協力いただき、子どもたちの成長と卒園を在園児を含めみんなで一緒に喜ぶべく、玄関ホールと西側玄関などにメモリアルコーナーを設け写真を飾る準備をしました。そして、昨年3月、のぞみ組のK君のお父さんのご厚意によりいただき、K君や現在小学校一年生にも手伝ってもらい玄関前に積み重ねていた薪ストーブ用の薪もランチルームへ運び、卒園式を前に全てなくなり玄関前で記念撮影しても良いぐらいにスッキリしました。しかし、来年分も足りると思うほどの量の薪が雨ざらしになっているので、卒園式が終わり時間ができたら、子どもたちに手伝ってもらい、来年の冬に向けて重ねたいと思います。

さて、今週は卒園式の前に東日本大震災から10年という節目の日を迎えます。今日の礼拝でも先生たちが震災で今なお苦しみや悲しみの中にいる方々のため、そしてこれから大きな災害がないように祈りを献げてくれました。ところで皆さん覚えていらっしゃるでしょうか?あの東日本大震災の17日前にニュージーランドの街(クライストチャーチ)で大きな地震があったこと、そして、先週5日にもニュージーランドで地震があり一時津波警報が出たことを・・・。震災から10年を前に、このところ震災関連の番組・ニュースが伝えられていて、否応無しに当時のことを思い出すことになります。そこで、当時どんな思いだったか以前のホームページ(http://oogawara-hikari.sakura.ne.jp/1/)を見てみました。今と変わらず、しっかりした文章ではないけれど、時系列で書かれていることにより当時のことが走馬灯のように浮かんできました。そして、あの日があったからこそ、こうして保育日記を記録すること続けることの大切さを再認識することができました。

続きはまた・・・。

2021/03/05

今日は5歳児のぞみ組のK君の誕生日、そのK君が昨日、「園長先生、あのさあ、もう『H◯N◯A』の自転車買ってもらったから、明日保育園にストライダー貸してあげる(あげるの意)」と報告してくれたのですが、その言葉通り、今日まだまだ綺麗で立派な赤いストライダーを持って来てくれました。本来、誕生日には誕生児がプレゼントをもらうものですが、反対に保育園がプレゼントをいただくこというあべこべなことになってしまいました。ところが、多くの子どもたちが新たに加わった乗り物に気づき「園長先生、これどうしたの?」と大喜びし、これまで頂いた青、黄緑などのストライダーに跨り、レースをするかのように園庭を駆け回っていました。K君はこれまで十分満足するまで使ったからなのでしょう、未練など全く感じさせることなく自分の持ち物だったストライダーで遊ぶ子どもたちの様子を満足そうに見ていました。また、ストライダーを買ってあげたお父さんも「順番に乗るんだぞ!」と優しく声をかけてくださっていました。

それにしてもストライダーがいらないと思えるほどの自担車を買ってもらった・お父さんが買ってあげた自転車が『◯O◯D◯』製というのが何とも車好きのK君らしいと思いました。まだ補助輪は必要のようですが、上手に乗れるようになったら、3人で保育園までサイクリングに来てくれることを楽しみにしたいと思います。

さて、ひとしきり外遊びをした後、保育室へ戻り、保育園生活最後のサッカー教室のために隣接する東部運動場へ出かけて行った子どもたちの様子を見に行った時には、コーチ・担任チーム対グループごとの子どもチームの試合の真っ最中で「◯◯くん・◯◯ちゃん頑張れ~」と大賑わい。自分たちのグループの出番が来るまでは試合を見ながら応援する様子は「遊ぼう会」などで育った姿だと思いました。そんな声援に負けじと担任のM先生・S先生もコーチとパスをしながら本気モードになっていましたが、それは、コーチと一緒にグランドで子どもたちとサッカーができるのも最後だから思い残すことなく思い切り楽しもうという気持ちの現れだったのでしょう。また、思い残すことなくと言えば、明日から出産のためにお休みに入る1歳児うみ組のA先生は、初めての赤ちゃんの誕生を楽しみにしながらも、しばらく子どもたちとお別れになることが寂しくて、いつも以上に子どもたちとの時間を大切に過ごしていたように感じます。日に日にお腹が大きくなり仕事をするのも辛そうな様子も見らましたが、明日からは赤ちゃんを産むため、これまで保育園の子どもたちに注いでくれていた愛情や時間を生まれ来るお腹の赤ちゃんに注ぎ元気な赤ちゃんを産み、母になり、これまでとまた違った視点から子どもたちと関わる素敵な先生になってくれることを祈るものです。A先生は「1歳児クラスだし、戻って来た時、忘れられていないかなあ?」そんなことを言っていましたが、三週間もすると2歳児クラスに進級しますし、保護者共々絶対に忘れることなくA先生が戻ってくることを待っていてくれることでしょう。

長くなりましたが、週末金曜日、多くの方々が勤めを終え帰路に着く頃、仙台駅―長町駅間で自動車が線路内に落ちたことで新幹線と仙台ー石巻間を走る仙石線を除き、電車がストップして大混乱が起きました。いつ電車が来るか分からないと思い、保育園を出て駅に向かうと幸いなことに電車がホームに止まっていたので寒いホームで待つことはなかったものの一向に走り出すことがありません。そこで、車内で仕事をと思いパソコンを取り出したものの不覚にもなんとバッテリーの残量が虫の息。同様にスマホのバッテリーも残量がなくなりそう。新幹線であれば充電できるけれどそれは不可能。そんなこともあり最悪のことを考え、パソコンをモバイルバッテリー代わりに使ってスマホのバッテリーを確保し仕事は断念。そんな状況にみんなイライラした表情でスマホの画面を眺め、時にため息をつく人も・・・。一週間の仕事を終え、帰宅後のんびりしようと思っていたであろう乗客の願いも虚しく、大河原から仙台駅まで数時間!仙台駅のホームには長い列ができ、改札前には事故によるダイアの乱れを知らせるホワイトボードと電光掲示板、それを確認する人でごった返していました。結局、僕が家に着いたのは9時半過ぎ・・・。この大混乱の原因となった事故を起こしてしまった20代の女性ドライバーは怪我で済んだようですが、車が転落した以上に心が奈落の底まで落ち込んでいることでしょう。どうか一日も早く心身ともに元気になりますように。

本当はこの他にも紹介したい出来事があったのですが、今日はこの辺でお終いにしておきます。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。