保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

貝殻とブドウ

2020/08/19

K君がプレゼントしてくれた貝殻を磨くと金属のようにこんなにピカピカに光りました!その不思議さに驚きです。残念なことにお母さんもお父さんも美味しい身は食すことはなかったそうな・・・。園庭に育っている巨峰とナイアガラ。甘く育ってくれますように。

続く

2020/08/19

昨日の夕方、3歳児てんし組のH君が降園する時、職員室の入り口からモジモジしながら僕の方を見ています。その様子・表情から間違いなく何か聞きたいことか言いたいことがあることが伝わってきたので席を立ちH君とお母さんのところまで行って「どうしたの?」と聞いてみました。するとカブトムシを捕まえるため、保育園の木に「バナナトラップ」を取り付けたいと言うのです。どうやらお家の近くの公園にも仕掛けたけれど捕まえられないため木がたくさんある虫がやって来そうな保育園に仕掛ければ捕まえられると考えたと言うのです。そんな素敵な思い・気づきを大切にしないはずはなく「いいよ。持っておいで!でもスズメバチがやってきたりすることもあるから気をつけなければならないけどN先生にも言っておくから明日仕掛けたら?!」と返事をしました。すると、今日、いつものカバンの他に、約束した手作りのバナナトラップを持って嬉しそうに登園してきました。そのトラップを朝の集まりでN先生やクラスのみんなにも見せながら、自分の思いを伝えたのでしょう。今日の外遊びは玄関前の栗の木にトラップを仕掛けることから始まりました。子どもたちはトラップだけでなく、栗の木の下にたくさん落ちている黄緑色でまだトゲが痛くない小さないがぐりを拾い集めることにも夢中になり目を輝かせていました。H君の願い通りバナナの匂いに誘われた虫たちが捕まえられまで、もうしばらく暑い日が続きますように・・・。

さて、5歳児のぞみ組のK君、先週のお休みで石巻のおじいちゃん・おばあちゃんの所へ出かけた際、海岸で拾ったという貝殻を持ってきてくれました。その貝殻を見た途端、K君はお泊まり保育の時にテーマとなった絵本「ノ◯ネ◯ぐんだんと海の果ての怪物」の中に出てくる虹色に光る貝がらが結びつき、担任のS先生だけでなく僕の分まで拾ってきてくれたのだと思いました。それだけあの「お泊まり保育」が思い出となりK君の記憶(心)の中に残っていて今でもあの日が続いていてくれているのかと思うと嬉しくなります。もし時間と道具と何より技術があればK君からのプレゼントの貝殻を使って素敵なアクセサリーを作ってあげたいのですが、貝殻が金属のような輝きを放つという自然の不思議さに驚かされるとともに、生まれ育った家の玄関のたたきに螺鈿(らでん)真珠のように光る貝が練りこまれていたことを思い出させてもらいました。

そうそう、暑い日が続き、砂場の日除けように植えてある巨峰が少しづつ色づき始め、プールの近くのブドウ棚のナイアガラも美味しそうに育っています。このまま天気が続き美味しいブドウに育ってくれることを期待します。

こんな時だからこそ

2020/08/18

今日の気温も30℃を超えたかと思いますが、連日の猛暑日で身体が暑さに慣れてきたのか今日は比較的過ごしやすい一日だったような気がします。例年であればお盆が過ぎると一気に秋めいてくるものですが、照りつける日差しはまだまだ厳しく水遊びにピッタリで、5歳児が残り少ない保育園のプールでの歓声を上げながら水遊びを楽しみました。わずかな時間でしたが、監視係をお手伝いした際、子どもたちが跳ね上げる(飛び散る)水しぶきがかかると気持ちの良いこと!できることなら僕も水着を着て水遊びをしたくなるほどでした。同じように涼を求め水遊びに興ずる3歳未満児たちもタライに張ってもらった水で遊んだり先生たちにホースで水をかけてもらったり大喜び。そんな中、2歳児つき組のS君とYちゃんが担任のT先生に見守られながら園庭中央の木製ブランコで遊んでいます。しかし、T先生がどうしてもその場を離れなけrばならなくなったので、その場を僕が引き継ぎブランコを揺らしてあげることに・・・。そのブランコ、公園にあるバランスのいいブランコと違い不思議な揺れ方になります。そのことを経験上ちゃ〜んと理解していることもありロープをしっかり握り上手に座り揺れを楽しんでくれていました。水遊びも楽しいものの、裸ん坊でブランコに揺られるのも気持ちがいいのかも知れません。夕方には4歳児はと組・あい組のRちゃん、Mちゃん、Hちゃんが、これまた保育園オリジナルの木製遊具を乗り物に見立てて遊んでいましたが、その楽しそうなこと!彼女たちには暑さなど関係ないようです。

思えば2年前も思いの外、暑い日が続いたことがありました。その暑さに気づいた当時の5歳児たちは園庭のドラム缶のような金属製の米櫃の上に「氷砂糖」「バームクーヘン」「水を入れた鍋」を置き、溶けたり、焼けたり、沸いたりしないかどうか実験を始めました。残念なことに子どもたちが望んでいた(思っていた)ような結果にはなりませんでしたが、「これぞ、幼児期の学びである」と思ったことが懐かしく思い出されます。今年はコロナ禍の猛暑という大変な中での保育が求められていますが、こんな時だからこそ楽しいこと、子どもたちの成長に必要なことを見つけ過ごしていきたいものです。

生きる

2020/08/17

一年の中でも「平和」や「命」について強く考える8月。先週9日は長崎に原爆が投下された日、12日は乗客乗員520人が亡くなった日航機墜落事故から35年目の日。そして、15日は終戦から75年という節目の日でもありました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、それぞれの式典が簡素化されるなど、これまでとは違った式典、手の合わせ方となりました。同様に例年であればお盆休みで里帰りのために渋滞する高速道路も移動を自粛する方々が多くほとんどの高速道路で渋滞もなく、乗車率が100%を超えることもある新幹線も空席が目立ち、空港や飛行機も空いていたようです。故郷への里帰りを楽しみにしていた方々、子どもや孫が里帰りしてくることを楽しみにしていた方々にとっては夏祭りもなく何とも寂しい夏は暑さだけが記憶に残ったことでしょう。僕も三日間のお休みをいただきましたが、その間、新聞やテレビを通して改めて戦争や命について考えさせられました。何事も絶対(100%)ということはない中、この世に生を受けたからには誰にでも絶対(100%)訪れる「死」。「生きる(生きている)」ということは「死」と裏腹であることを再認識し戦陣に散り戦禍に倒れた方々のご冥福を祈りました。

さて、数日ぶりに出勤すると、職員室の棚の胡蝶蘭が一輪、花を咲かせていました。昨年度、角田光の子保育園の落成の際、お祝いでいただいた鉢の一つをいただき枯れないようにお世話していたのですが、栄養不足で少々小さな花でしたが何だかとても嬉しくなりました。また、園庭では暑さに負けずサルスベリがピンク色の花を咲かせています。一方、もう少し暑い日が続きそうですが、畑の夏野菜たちはそろそろ秋野菜にその場を譲らなければならなそうです。さて、今度はどんな野菜が植えられる(蒔かれる)のでしょう?

長崎平和宣言

2020/08/09

私たちのまちに原子爆弾が襲いかかったあの日から、ちょうど75年。4分の3世紀がたった今も、私たちは「核兵器のある世界」に暮らしています。

どうして私たち人間は、核兵器を未だになくすことができないでいるのでしょうか。人の命を無残に奪い、人間らしく死ぬことも許さず、放射能による苦しみを一生涯背負わせ続ける、このむごい兵器を捨て去ることができないのでしょうか。

75年前の8月9日、原爆によって妻子を亡くし、その悲しみと平和への思いを音楽を通じて伝え続けた作曲家・木野普見雄さんは、手記にこう綴っています。

私の胸深く刻みつけられたあの日の原子雲の赤黒い拡がりの下に繰り展げられた惨劇、ベロベロに焼けただれた火達磨の形相や、炭素のように黒焦げとなり、丸太のようにゴロゴロと瓦礫の中に転がっていた数知れぬ屍体、髪はじりじりに焼け、うつろな瞳でさまよう女、そうした様々な幻影は、毎年めぐりくる八月九日ともなれば生々しく脳裡に蘇ってくる。

被爆者は、この地獄のような体験を、二度とほかの誰にもさせてはならないと、必死で原子雲の下で何があったのかを伝えてきました。しかし、核兵器の本当の恐ろしさはまだ十分に世界に伝わってはいません。新型コロナウイルス感染症が自分の周囲で広がり始めるまで、私たちがその怖さに気づかなかったように、もし核兵器が使われてしまうまで、人類がその脅威に気づかなかったとしたら、取り返しのつかないことになってしまいます。

今年は、核不拡散条約(NPT)の発効から50年の節目にあたります。

この条約は、「核保有国をこれ以上増やさないこと」「核軍縮に誠実に努力すること」を約束した、人類にとってとても大切な取り決めです。しかしここ数年、中距離核戦力(INF)全廃条約を破棄してしまうなど、核保有国の間に核軍縮のための約束を反故にする動きが強まっています。それだけでなく、新しい高性能の核兵器や、使いやすい小型核兵器の開発と配備も進められています。その結果、核兵器が使用される脅威が現実のものとなっているのです。

“残り100秒”。地球滅亡までの時間を示す「終末時計」が今年、これまでで最短の時間を指していることが、こうした危機を象徴しています。

3年前に国連で採択された核兵器禁止条約は「核兵器をなくすべきだ」という人類の意思を明確にした条約です。核保有国や核の傘の下にいる国々の中には、この条約をつくるのはまだ早すぎるという声があります。そうではありません。核軍縮があまりにも遅すぎるのです。

被爆から75年、国連創設から75年という節目を迎えた今こそ、核兵器廃絶は、人類が自らに課した約束“国連総会決議第一号”であることを、私たちは思い出すべきです。

昨年、長崎を訪問されたローマ教皇は、二つの“鍵”となる言葉を述べられました。一つは「核兵器から解放された平和な世界を実現するためには、すべての人の参加が必要です」という言葉。もう一つは「今、拡大しつつある相互不信の流れを壊さなくてはなりません」という言葉です。

世界の皆さんに呼びかけます。

平和のために私たちが参加する方法は無数にあります。

今年、新型コロナウイルスに挑み続ける医療関係者に、多くの人が拍手を送りました。被爆から75年がたつ今日まで、体と心の痛みに耐えながら、つらい体験を語り、世界の人たちのために警告を発し続けてきた被爆者に、同じように、心からの敬意と感謝を込めて拍手を送りましょう。

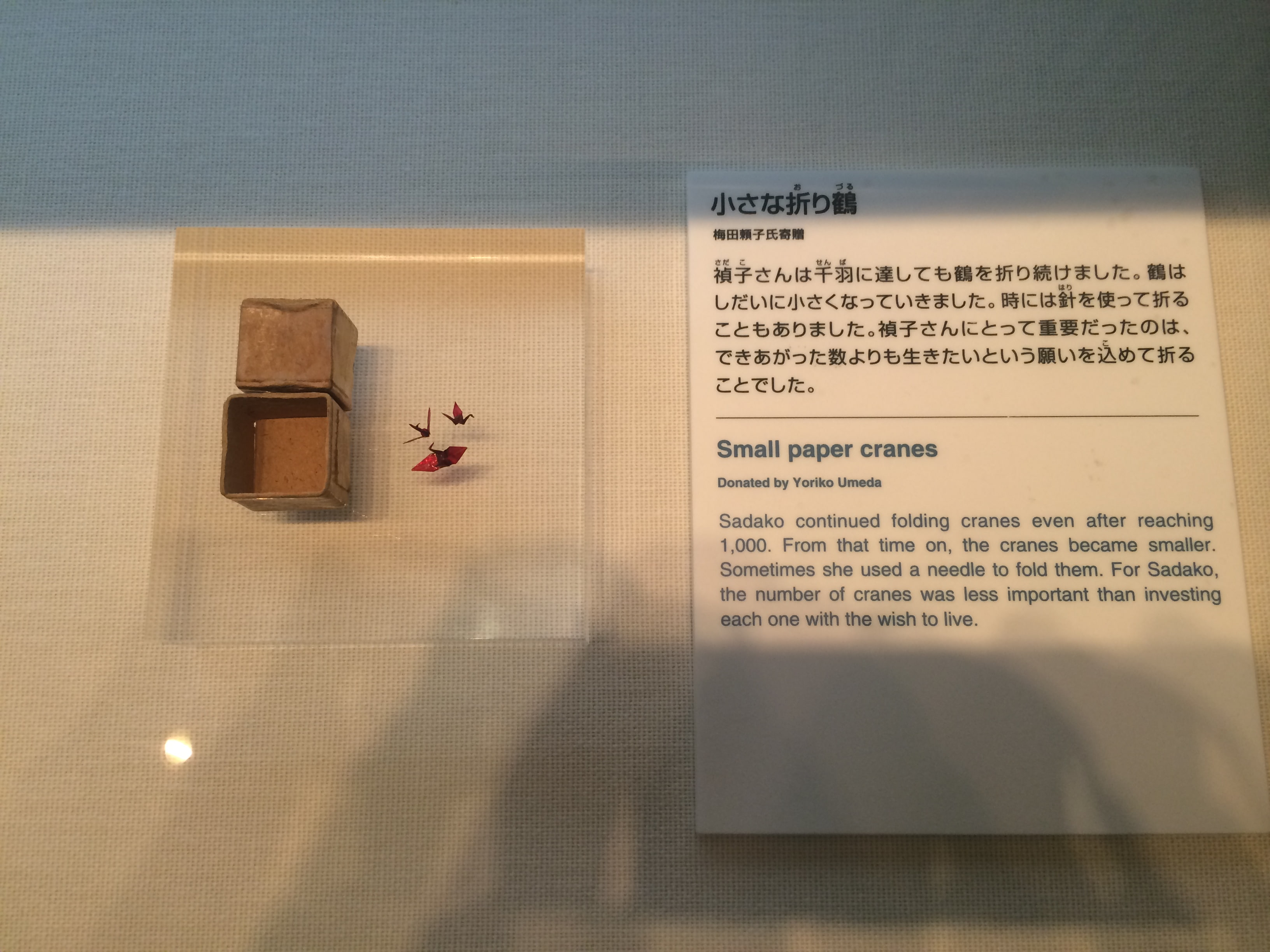

この拍手を送るという、わずか10秒ほどの行為によっても平和の輪は広がります。今日、大テントの中に掲げられている高校生たちの書にも、平和への願いが表現されています。折り鶴を折るという小さな行為で、平和への思いを伝えることもできます。確信を持って、たゆむことなく、「平和の文化」を市民社会に根づかせていきましょう。

若い世代の皆さん。新型コロナウイルス感染症、地球温暖化、核兵器の問題に共通するのは、地球に住む私たちみんなが“当事者”だということです。あなたが住む未来の地球に核兵器は必要ですか。核兵器のない世界へと続く道を共に切り開き、そして一緒に歩んでいきましょう。

世界各国の指導者に訴えます。

「相互不信」の流れを壊し、対話による「信頼」の構築をめざしてください。今こそ、「分断」ではなく「連帯」に向けた行動を選択してください。来年開かれる予定のNPT再検討会議で、核超大国である米ロの核兵器削減など、実効性のある核軍縮の道筋を示すことを求めます。

日本政府と国会議員に訴えます。

核兵器の怖さを体験した国として、一日も早く核兵器禁止条約の署名・批准を実現するとともに、北東アジア非核兵器地帯の構築を検討してください。「戦争をしない」という決意を込めた日本国憲法の平和の理念を永久に堅持してください。

そして、今なお原爆の後障害に苦しむ被爆者のさらなる援護の充実とともに、未だ被爆者と認められていない被爆体験者に対する救済を求めます。

東日本大震災から9年が経過しました。長崎は放射能の脅威を体験したまちとして、復興に向け奮闘されている福島の皆さんを応援します。

新型コロナウイルスのために、心ならずも今日この式典に参列できなかった皆様とともに、原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ、長崎は、広島、沖縄、そして戦争で多くの命を失った体験を持つまちや平和を求めるすべての人々と連帯して、核兵器廃絶と恒久平和の実現に力を尽くし続けることを、ここに宣言します。 2020年(令和2年)8月9日 長崎市長田上富久

この宣言が日本や長崎のみならず世界の人々に届きますように祈ります。

ここが東北!?

2020/08/11

今日は熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとニュースで呼び掛けられただけのこともあり、朝からぐんぐん気温が上がりここが東北とは思えないような「厳しい」という表現がピッタリの1日となりました。そんなこともあり、朝の打ち合わせで「今日は無理に外遊びをすることなくエアコンの効いた室内で遊ぶことを確認したこと、また、今日からお盆のお休みに入った子どもたちが多かったこと重なり、いつもなら、子どもたちの元気な声が響く園庭がとても静かでした。そこで、外気温が一体何度あるのか気になり、温度計を出して見たところ直射日光が直撃してしまったこともあるのか、それまで20℃台を指していた針が一気に40℃を指すのですからびっくり。その時点で35℃程度はあったのかと思いますが、今朝起きて検温した時の体温が35℃でしたので体温と同じだったかと思うと玉のように流れ落ちる汗も納得です。そんな気温の中にあっても、5歳児が育てているパプリカがぐったりすることもなく太陽の光を受け大きく育ちオレンジや黄色に色づき始めています。また、梅雨の時期、どうなるか心配だったビニールの屋根まで掛けてもらった畑のトマトたちも美味しそうに色づいています。今週お休みしている子どもたちが登園する頃にはスーパーで売っているような立派なパプリカになっていることでしょう。

成長・生長 2

2020/08/07

掲示板に書かれた子どもたちの様子!

すっかり伝統となった柱上り!

成長・生長

2020/08/07

一日の保育を終えた先生たちが職員室でその日の出来事や子どもたちの成長を楽しそうに話すことがよくあります。昨日も3歳児てんし組のN先生が昨年までプールに入ることを嫌がっていた複数人の子どもたちが喜んで水遊びを楽しめるようになったことを喜び、嬉しそうに教えてくれました。そして、5歳児めぐみ組のM先生も、これまで体調を崩すなどしてお休みがちだったS君がお泊りでお風呂として入ったプールが楽しかったのかお泊り保育後、笑顔でプールに入るようになったこと、また、夕食でみんなで食べたカレーが美味しかったのか、お母さんにお家でも進んでカレー作りをするようになったという報告を受けたことなどを伝えてくれました。子どもたちの様子をお知らせするための掲示板には5歳児のぞみ組のS先生が昨日のハープコンサートでの素敵な出来事を書いてくれていました。また、2歳児つき組のT先生は、お昼寝の時間なかなか眠りに付けないR君のために、暑い中、今週ぼぼ毎日R君を抱っこし園庭の木陰で気分転換させ、眠りを促してくれていました。コロナ禍にあって、これまでとは違う緊張感や制約の中で保育を求められいますが、そんな中でも先生たちは日々子どもたちの成長に必要なことは何か、どんなことかを考え、願い、祈りながら、一人ひとりに合った関わってくれています。そして、「できる(た)・できない」という視点だけでなく、心の変化にも目や心を配り子どもたちの成長を感じ取り喜んでくれています。4歳児あい組・はと組のM先生・R先生と子どもたちは今日、見事に生長したえだまめとカボチャの収穫、荒れ放題になりかけていた畑の手入れをし、次、何を植えようか?そんなことを考えていました。また、5歳児の子どもたちが昨年度の5歳児の姿をしっかり見て覚えていたのかバルコニーの柱登りを始めました。すっかり園の伝統となった感がある柱上り、どんどん挑戦者が増え、それに比例して上手に登れるようになる子どもたちも増えることでしょう。このような日々の中で子どもたちも先生たちも互いに教え教えられ成長していくことに感謝し、これからも喜んで過ごしていきたいものです。

ぜひ広島へ

2020/08/06

また訪れたい地!また食べたい味!

忘れないために

2020/08/06

75年前の8月6日午前8時15分、世界で初めて広島に原子爆弾が投下された時刻です。コロナウイルスの感染に伴い、縮小されたものの、今年も広島市の中心部にある平和記念公園では平和祈念式典が開催され、犠牲者の追悼と世界平和が訴えられ、戦争の愚かさや原子爆弾の悲惨さ、命の大切さを再確認・再認識したことでしょう。僕は原爆投下の時間に合わせ園庭で広島の方角を向いて祈りましたが、近年、日本とアメリカで戦争をしていたことがあることや、B 29と聞いても爆撃機を思い浮かべるのではなく、物凄く濃い鉛筆だと思ってしまう子どもたちがいると聞いたことがあります。この時期の平和公園では東北とは比較にならない暑さの中、東北にはいないクマゼミが被爆して亡くなった方々の無念さを表すかのように鳴いています。今日は東北の各地で真夏日となり、保育園でも水遊びを楽しむ声が響き、冷房の効いたホールではハープコンサートを行っていただき4・5歳児がハープの音色を聴かせていただきました。しかし、75年前の広島では水遊びを楽しむどころか、被爆した方々が水を求め亡くなっていきました。そして、ハープどころか音楽を楽しむことなどできませんでした。そんなことからも、毎年8月6日は何を優先しても広島のことを書いています。広島は原爆ドームや平和公園だけでなく宮島など見所がたくさんありますし、美味しいものもたくさんあります。コロナが落ち着いたらI先生を訪ねながらまた広島に足を運びたいものです。

※4年前に訪れた時の写真です。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。