保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

形は変わっても 2

2020/09/09

綱引きとリレーの様子

形は変わっても

2020/09/09

この時期、例年であれば「親子で遊ぼう会」に向けて各年齢(クラス)で準備が始められ、園庭から遊ぼう会に向けて遊ぶ賑やかな声が響いてきています。しかし、今年度はコロナウイルス感染症の影響もあり、学校や保育施設の多くが「運動会」の内容見直しや中止を判断するなど苦渋の決断をしています。私たちの保育園でも感染拡大防止を最優先し、3・4・5歳児だけのプログラム、そして、保護者の参加も2名までとさせてもらい、行うことを判断しました。昨年度は全年齢で当日を楽しみに準備をしていましたが、丸森町などで大きな被害を及ぼした台風19号が近づいていたこともあり、泣く泣くプログラムを変更し、急遽3・4・5歳児クラスだけの内容としたこともあり、今年度こそは全園児参加しての「遊ぼう会」との願いがあっただけに残念でなりません。しかし、4・5歳児は今年も遊ぼう会ができる、昨年度2歳児だった3歳児は今年こそ参加できるため、担任の先生と話し合いを重ねながら準備を始めています。今日は3歳児が玉入れ、4歳児が綱引き、5歳児はリレーと定番の遊びをしていましたが、のぞみ組に3リレー連敗中だっためぐみ組が初勝利を挙げることができ飛び上がって喜んでいました。そして、何より嬉しいことは他のクラスの子どもたちが前述のような遊びを始めると、自分たちの遊びをやめてでも他のクラスの遊びを優先して場を提供し、応援してくれることです。願わくばこれから当日を迎えるまで、強制されることなく準備を続け、秋晴れの下、楽しい遊ぼう会ができますように・・・。

素晴らしい環境!

2020/09/08

一昔前は、仙台市中心部でも意外と空き地や原っぱがあり、時には道路でも子どもたちが群れて遊ぶことができました。しかし、どんどんビルやマンションが立ち並び、道路が拡張され昔あった空き地や原っぱが激減し、その代わりきれいに整備されたものの禁止事項がいっぱいの公園ができました。それに比例するように家の中でも遊ぶことができるゲームが遊びの中心となり子どもたちの声が響くことがなくなりました。一方、大河原町や保育園、園の周辺はまだまだ自然豊かで様々な経験や学びができる環境ということができます。今朝も園庭にめぐみ組のM先生が描いてくれた渦巻きで5歳児が「『ぐるぐるじゃんけん』しよう」と声を掛け合い遊び始めようとしていました(僕が働いていた園では「うずまきじゃんけん」といっていました)。園によっては立派な大型固定遊具で遊んだり音楽に合わせて踊ったりするところがある中、私たちの園では乾いた園庭にじょうろ(水)で線を描き「ドッジボール」や「ぐるぐるじゃんけん」をして遊んでいる、必死になってトンボを追いかけている、蚊に刺されそうな草の生えたところでバッタを探している。そうかと思えば浴衣姿の5歳児めぐみ組のEちゃんがニコニコしながら回転する遊具に乗って遊んでいるなど、令和に時代が変わっても子どもたちの姿は昭和を思わせる昔ながらの遊びが多く、遊びが伝承されていることがわかり、自分が楽しく遊んだ時の情景が浮かびました。本来、子どもは友だち(異年齢を含)と遊びを通して関わり、また、自然と触れ合うことで、たくさんのことを獲得していきます。今日も9月とは思えない暑い一日となりましたが、黄金色の田んぼの稲が頭を垂らす様子や赤トンボが枝に止まるのを見ると間違いなく秋になったことを実感させられます。天気予報によると明日から雨の日が続くとのこと。今日しようと思っていた草刈り、事務のOさんに「暑いので止めた方がいいですよ」と止めてもらったのですが。しばらく出来なくなるかと思うと草の伸びが気になりますが忠告してもらった通り涼しくなった時に作業をすることにします!

この指とまれ!

2020/09/07

昔、子どもたちが遊ぶ仲間を集める時に人差し指を立てながら「◯◯する人この指とまれ」といっていた言葉は、最近ではほとんど見かけない・聞かれない、いや、皆無となってしましまったように思います。ところが、今朝4歳児あい組のR君が一人、畑に残っているパプリカのところで人差し指を空に向けて「この指とまれ」のようなポーズをしたまま無言で立っているのです。最初は一体何をしているのだろうと思ったのですが、R君の様子をじ〜っと見ていると、立っていたところから50cmぐらい移動してまた指を空に向けて立ち直すのです。そうです、彼はパプリカが倒れないように立ててある支柱に止まっているトンボを捕まえるために黙って柱に成り済ましていたのです。支柱に止まっているトンボを捕まえる方が簡単なように思えるのですが、トンボに止まってもらうために必死に指を立ててじっとしている姿は何とも微笑ましかったです。ちなみに暑い中、必死に頑張ったのに残念ながら一匹のトンボも捕まえることができませんでした。それでも明日もトンボを捕まえるため同じように空に向けて指を立てて畑に立っている姿が見られることでしょう。

さて、園庭には聖書の中に出てくる植物を意図して植えてあるのですが、その一つが「ぶどうの木」です。そして、今日の礼拝のお話は、ヨハネによる福音書に書かれている「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。」と言う有名な箇所を教会のM先生がお話し(解き明かし)してくださることになっていました。そんなM先生と体調を崩されているM先生ご主人に食べてもらいたく礼拝前に2房だけ収穫しお渡ししました。すると、M先生は驚きながらもとても喜んでくださり「早速このぶどうを使いながらお話しさせてもらいます」とおっしゃってくださいました。果物屋さんで売られているような立派なぶどうではなく、味もまだ酸っぱいかも知れませんが、保育園育ちのぶどうを食べて元気になってくださることをお祈りします。

来年こそは 3

2020/09/04

夏まつりとトラップの撤収の様子

来年こそは 2

2020/09/04

夏まつりに参加してくれた子どもたち

来年こそは!

2020/09/04

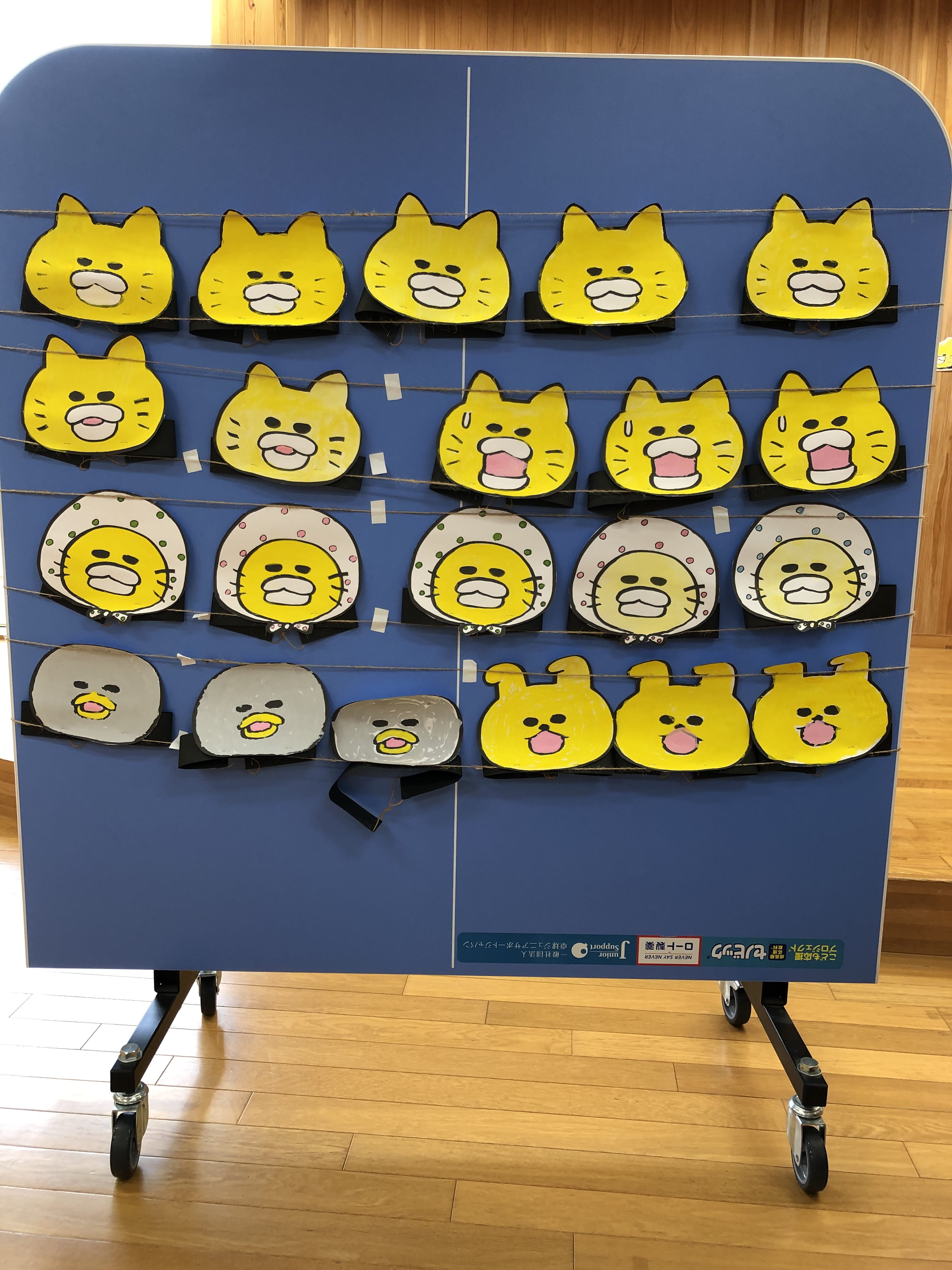

例年であればお泊まり保育と同時進行で準備が進められていた「夏まつり」は大勢の保護者の方々がお見えになり子どもたちと一緒にコーナー遊びを楽しみ、ランチルームで仲良しの友達や保護者同士て歓談しながら食事をする光景が見られていました。しかし、年々、内容が加熱し先生たちの仕事量が増えていることもあり、今年度の予定を立てた当初から年間行事予定に入れませんでした。ところが、毎年この恒例行事を経験して来た5歳児と担任の2人にとって「夏まつり」は特別だったようで、保護者の方々をお迎えすることはできなくとも自分たちで「夏まつり」を行うことを計画し商品作りなど様々な準備を続けていました。そして今日、その当日を迎えたのですが、水曜日には役割分担を確認することを含めプレオープンさせていたこともあり、準備万端、やる気満々!オープン予定時刻の10時になると、園内放送を使い子どもたちが「夏まつり始まりました。」「きてください」のアナウンスが入り、それと同時に甚平を身に付けた2歳児クラスの子どもたちを筆頭に次々お客さんが雪崩れ込み、2階ホールには「いらっしゃいませ〜!○○はいかがですか?」という呼び込みの声が響き一気に賑やかになりました。お面コーナーの商品はお泊まり保育でテーマになった絵本のネコのお面が並べられ、そのお面をお買い物に来てくれた小さな子どもたちに被せてあげるという微笑ましい姿、金魚すくいコーナーでは水が張られたタライに手書きの魚やカニが浮かべられている。その他にも美味しそうなりんご飴や綿アメやチョコバナナ、簡単そうで難しい新聞紙の輪投げ、水の入っていない水ヨーヨーコーナーなど全て心のこもったオリジナル!そんな、今年の「子ども夏まつり」はお客さんも売り子さんも満足する内容で、保護者の方々にもいらして欲しかったと思いました。今年度、夏まつりを予定していたとしてもコロナウイルスの影響で行うことはできなかったと思いますが、来年は何とかして再開し、これまでのように困難な中で生活している方々や被災地に献金を献げられることができればと思います。何はともあれ、こんな楽しい企画を実現してくれたM先生、S先生、子どもたちに感謝します。そして、この経験が他の年齢の子どもたち、先生たちの心(記憶)に残り、継承してくれることを願うものです。

さて、夏が終わろうとしている時、3歳児てんし組のH君が何とかしてカブトムシを捕まえるためにと仕掛けた複数のトラップ、残園なながら一匹も捕獲することができずにいましたが、遂に今日、担任のN先生が「また来年やってみようね」と言いながら撤収作業に取り組んでくれました。一匹も捕獲できなかったけれどH君は納得したのか悲しそうな様子もなくそれどころかニコニコしていました。ぜひ、来年は今年の反省を生かし、早めに仕掛けてあげようと思います。

ありがとう。でもちがうんだよ!

2020/09/03

外遊びをしていた2歳児ほし組のR君、園庭で遊具の修理作業をするため丸太の山積みの中からちょうど良さそうな太さの丸太を探しに行こうとしている僕のところへやって来て「パパ、どこに行くの?」と話しかけてくるのです。「パパかなあ!?」と聞き返すのですが、今度は「パパ、何するの?」と聞いて来ます。そこで、笑いながら嬉しそうに(一生懸命に)、しかも何度も「パパ」と話し掛けてくれるR君に対し「ちがうよ」と否定するのではなく「あのね、木を切っておもちゃを直そうと思って・・・。」と返事をかえすと、納得したのか「ふ~ん」といってまた遊び始めます。ところが、しばらくエンジンを掛けていなかったからか、チェーンソーの調子が悪くエンジンがかからなかったこともあり、仮の修理にとどめ、最後まで残っていた柿の木の下のトマト畑の片付けをすることにしました」すると、近くの二階建ての家で遊んでいたR君がまたしても「パパ、大丈夫?」と話し掛けてくれるではありませんか。そこで担任のN先生に「今日、ずっと『パパ』って呼ばれるんだよね!」と話をすると、N先生は「私たち(担任)3人はみんな『ママ』って呼ばれてます」と大笑いしていました。どうやらR君にとって男の人は「パパ」女の人は「ママ」という括りなのでしょうが、送迎の保護者が大勢いる時、または本当のパパの前で「パパ」と言われたらどうしよう?そんなことを考えて笑ってしまいました。そして、この話を給食を食べながら主任のY先生に話したところ「『おじいちゃん』って呼ばれなくてよかったですね」との返しが・・・。ここでも大笑いになったのは言うまでもありません。

このほかにも子どもたちが勘違いしていること、それは、時々「ねえ、園長先生、『園長先生』って保育園で一番偉いんでしょう?」と聞かれる時があります。管理者・責任者として考えれば、そのような立場となるのでしょうが、自分では「偉い」なんて思ったことは全くありません。それどころか同じようん質問をされたときには「鏡もちの上に載せてある、ダイダイのようなもので、なければ格好悪いかもしれませんが、無くても何とかなるような存在です」と答えるようにしています。別に例えるならば、ラーメンやそばのネギ、寿司のわさびやガリのような存在。なければ物足りないけれど、なければないで何とかなる。そして、一番肝心なのは、嫌いな人が結構いる!そんな存在なのでしょう。そうそう、保護者の方には「園長先生は何でもできるんですね?!」と声をかけられることがありますが、何でもできるのではなく、出来ることをしている(しかも自分の好きなことを自分勝手に)と言うのが本当のところです。

さて、今年もメドウセイジが花を咲かせるようになり、それに気づいて子どもたちが蜜を味わうために集まってくるようになりました。そして、初めての子どもたちに味わい方を伝える先輩園児たちの微笑ましい姿が見られます。柱上り同様、先輩たちから伝えられる園の伝統になったようです。

夏の終わり

2020/09/02

昨日の朝、落ち葉の掃き掃除をしている時、園庭に車が出入りできるゲート(フェンス)に不思議な形の「まゆ」のようなものが付いているのを見つけました。あまり見たことがない形をしてるので蛾のまゆではないように思ったこと、また、壊してしまうのは可哀想なので、そのままにしておきました。そして、今朝落ち葉の掃き掃除をしている時、昨日そのままにしておいたまゆの上に別な塊ができていることに気づきました。その時点でその新たな塊が何か想像できたものの、想像していたものかどうか間近で確認してみました。すると案の定、塊のように見えたそれは、生まれたての蜘蛛の赤ちゃんたちの集まりであることがわかりました。その赤ちゃんたち、フェンスがちょっと動いただけで一気に動き出し、塊がバラバラになり始めました。この様子は虫嫌いでない僕でも少々ザワザワしてしまう映像だったのですから、虫嫌いな方々が見たら悲鳴を上げたことでしょう。明日の朝、どうなっているか見てみようと思っていますが、きっと多くの蜘蛛たちが巣立っていなくなっていることでしょう。地味でマイナーですが、とても面白い生態を持ち、蚊や蛾を捕食してくれるような益虫であるにも関わらず、その容姿から嫌われることの多い蜘蛛、ぜひ子どもたちにも興味を持ってもらいたいものです。

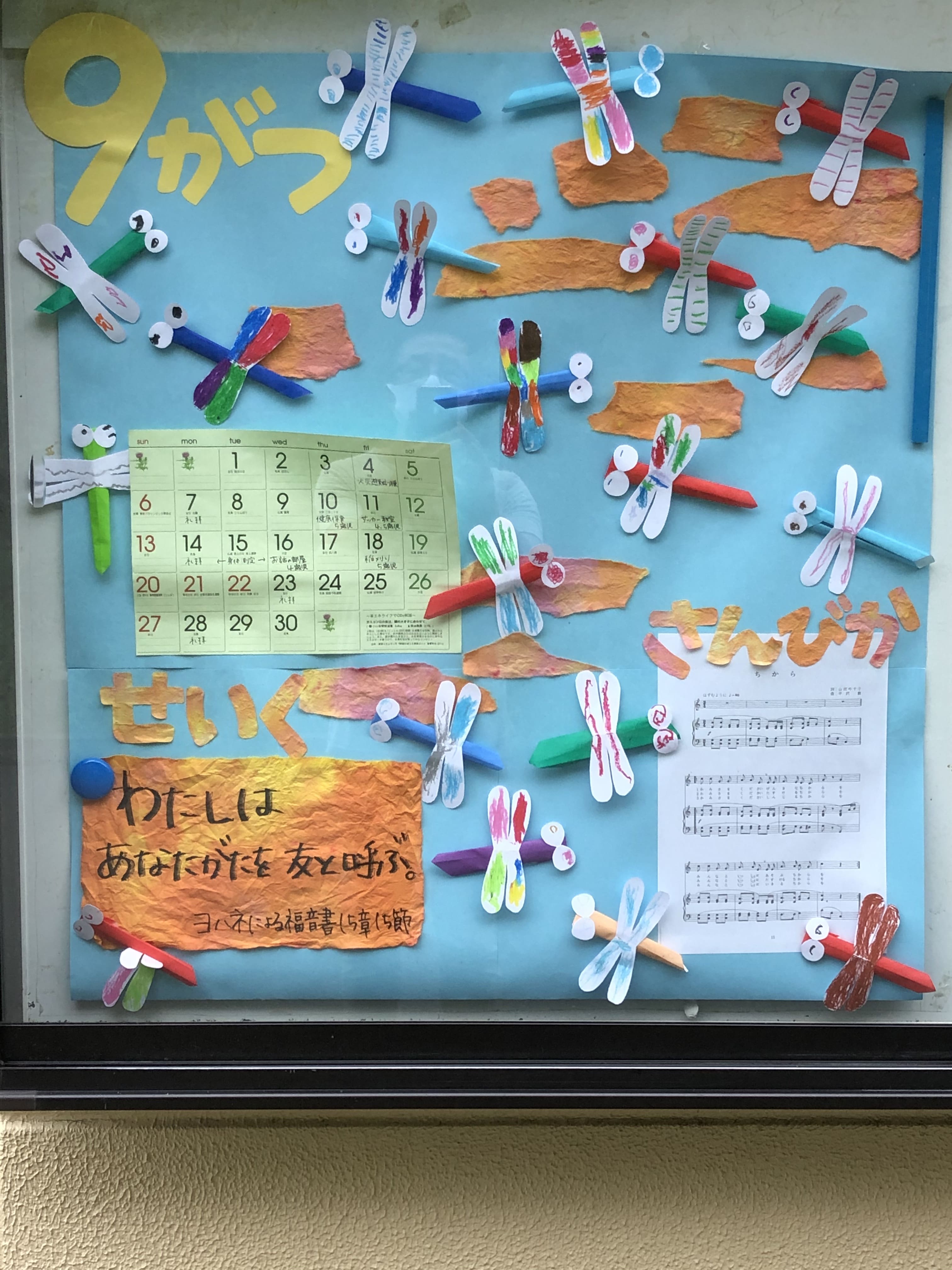

さて、9月になり、玄関前の掲示板のディスプレイは4歳児あい組の子どもたちが作ってくれた秋を象徴するトンボへ変わりました。これから実りの秋となり、新米が収穫される頃、亘理町荒浜では新米と阿武隈川で穫れた秋鮭を使って作られる名物の「はらこ飯」の季節を迎えます。6年前、東日本大震災による被災地域の高齢者と、子どもたちとのふれあいを通して孤食、生活不活発予防、高齢者の役割や生きがいを創出するために復興庁と日本栄養士会・宮城県栄養士会のサポートを受け、亘理町荒浜地区の方々をお招きし「ほっこり・ふれあい食事プロジェクト」を開催しました。できれば継続して開催できることを願いながらも実現しないまま今に至っています。あの日お見えになってくださり、子どもたちと交流してくださったおばあちゃんたちが元気でいてくださっていること、そして、はらこ飯を作ることはできなくとも、いつかまた、保育園にお招きし、焼き芋を食べたりしながら交流することを実現したいものです。

最後に、毎日同じようなことを書いていますが、今日も濡れた落ち葉の掃き掃除をしたのですが、その際重宝するのが壊れにくい現代の箒ではなく、日本ならではの道具「竹箒」です。濡れてアスファルトにピッタリと張り付いてなかなか取れない落ち葉が竹箒だといとも簡単に剥がれるのですから先人の知恵を再確認させられびっくりします。

アーメン

2020/09/01

キリスト教でお祈りや賛美歌などの最後に唱える「アーメン」という言葉には、「まことに」「確かに」「そうなりますように」といった意味があります。子どもたちは朝の集まり、食事やおやつの前、降園前の集まりなど、1日に何度となくお祈りをしていますが、お祈りする先生の感謝や願いをしっかり聞き、最後に「アーメン」と言って祈りを献げます。もちろん年齢によっては難しいこともありますが、未満児でもしっかりと手を合わせ、目を閉じてお祈りしています。そんな中、今日から2歳児と4歳児クラスに新入園児が仲間入りしてくれました。4歳児あい組にやって来たR君は保育経験はあるものの、キリスト教の園ではなかったため、クラスでの初めての朝の集まりでM先生がお祈りのために弾いた前奏曲や子どもたちが歌うこどもさんびかを聴く(歌う)のも初めて。ましてやお祈りなどこれまで経験したことのないこともあり、みんなと同じように椅子に座り手を組み目を閉じていましたが「この歌知らない!」などと言っていたようです。クラスに新たな友達が増えたことで、在園していた子どもたちに良い刺激が与えらることを願っていますが、一方で担任の先生はR君が1日でも早く保育園に慣れるように子どもたちの力も借りながら様々な配慮し、祈りながら保育をすることになるでしょう。そんな子どもたち、先生たちが日々楽しく過ごしてもらえることを祈ります。

さて、今日は5歳児めぐみ組のY君のお誕生日だったため、お父さんお母さんがお休みをとってくださりお誕生会にいらしてくださいました。随分前からこの日を楽しみに待っていたY君は嬉しそうに登園し、霧雨が降る中、お父さん・お母さんにもドッジボールに入ってもらうなど楽しそうに過ごしていました。そして、保育室に戻る前、お約束のようにリレーが始まった頃、霧雨が本降りのように降り始めました。お父さん・お母さんは雨宿りをしながら、のぞみ組・めぐみ組の対抗リレーを見守って下っていてたのですがアンカーだっY君がゴールテープを切ったのは、残念ながらのぞみ組がゴールテープを切った後となってしまいました。のぞみ組の子どもたちが大喜びする姿をめぐみ組の子どもたちは悔しそうに見ていましたが、遅れてゴールテープを切っても泣かないY君の姿に改めて成長を感じました。Y君がこれからもたくさんの方々に愛され健やかに成長することができますように。

そうそう、先日来、3歳児てんし組のH君はバナナトラップやライトトラップを仕掛けカブトムシを捕獲できることを願い祈っていましたが、このところぐ〜んと気温が冷えて来たので、今年はH君の願い・祈りが叶うことはないだろうと思っていましたが、今日の夕方、5歳児めぐみ組のHちゃんのお母さんが「もしよかったら、保育園で飼ってくれませんか?」とメスのカブトムシを持って来てくださったというのです。そのご好意に感謝しM先生が預かってくれたのですが、誰が(どこのクラスで)飼育すべきか考えた時、多くの先生たちの頭に浮かんだのは言わずもがなH君!しかもカブトムシが届いたのが偶然にも(不思議なことに)お母さんがH君を連れて階段を降りてくるちょっと前。そこでお母さんとH君に経緯を伝え、このカブトムシをするかどうするか聞いてみると「連れて帰る」と目を輝かせ帰宅していきました。あの様子だと間違いなく帰宅後、嬉しくて興奮しながらお世話していることでしょう。いずれにしろ真剣に願い祈れば、その祈りは聞き入れられるということでしょう。明日は年に一度の県の指導監査の予定日です。保育・給食・出納など全て監査して頂くことになりますが、大きな指摘がありませんように・・・。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。