保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

最低でも帽子は必要!?

2020/11/25

2016年8月に保育園にやってきて以来、園のシンボルとなった園庭の車掌車、2017年9月には屋根の修理を行い雨漏りもほぼ収まり子どもたちの格好の遊ぶスペースとなっていましたが、床の穴が大きくなるなどしたこともあり、今では畑の肥料や薪(玉切りした木)を入れておくなど物置のように使っています。しかし、先日ステップを直したところ、狭いスペースでも子どもたちが以前のように楽しそうに遊ぶ様子が見られるようになりました。そこで車両内も修繕し再度子どもたちが遊べるようにするべく今日も薪を運び出す作業に取り掛かりました。その時、何かが音を立てて頭の上に落ちてきました。突然のことで何が起きたか分からなかったのですが、何が落ちてきたのか確認して見ると、つい先日片付けたばかりの鍬が落ちてきていたのです。頭に痛みは感じコブは出来たことは感覚的に間違いないと思ったものの出血している感触はなかったので作業を続けたのですが、作業の様子に興味を持って見ていた子どもたちに「園長先生大丈夫?」と心配されてしまいました。いつもならば、頭を守る上でも子どもたちに帽子を被って遊ぶように声をかけている自分が反対に子どもたちに心配されるのですから困ったものです。次からはしっかり頭上を注意するとともに、ヘルメットとまではいかなくとも帽子ぐらいは被りながら作業をしようと思います。

さて、話は変わりますが、クリスマスを前に大河原駅前広場に今年もイルミネーションが灯されるのようで業者の方が電飾の取り付け作業をしていました。思えば、東日本大震災以前は年末、特に仙台市内で光のページェントが始まると、仙台市中心部をセスナ機で遊覧飛行するようなイベントがありました。しかし、震災や、費用が集まりにくくなるなどして年々、光のページェントも規模が縮小されるようになり、セスナが飛行することもなくなりました。そして今年はコロナウイルス の影響もあり、更に年末のイベントに変化が出てくることでしょう。

冬支度

2020/11/24

先週は半袖でも過ごせるほど暖かい日がありましたが、週間天気予報によると、週末まで天気は崩れないもの気温が上がらず寒さが増してくるようです。雪の多い各地のお寺や庭園では雪囲いや雪吊りがなされ冬の準備が進んでいるかと思いますが、今朝、車好きの子どもたちが「園長先生、この前、お家の○○(車名)タイヤ冬用に替えたんだ」と教えてくれました。そんなことからも皆さんしっかり冬(雪)に備えていることが分かります。保育園でもいつ雪が降っても大丈夫なようにバスと軽トラックタイヤ交換をすべく連絡をしていたのですが、今週交換してもらえることになったので安心です。ちなみに昨年は雪が少なかったこともあり、除雪のため一度だけ軽トラにスノープラウを付けだけで済みましたが、この冬はどうなるでしょう。子どもたちのことを考えれば雪遊びができるくらい降って(積もって)欲しいと思う反面、雪かきや通勤を考えると程々であって欲しいと思ってしまいます。

さて、車のタイヤ交換だけでなく本格的な冬が到来する前にやらなければならないこと、それは、広葉樹から落ちて、側溝に集まった落ち葉を集めることと、山(斜面)を登るために作った梯子の修理をすることです。草が枯れ、山を覆っていた木々が葉を落とすとこんなにも見通しが良くなるんだと思えます。一本の木に何枚の葉が付き、一体何枚の葉が落ちているのか考えたことも数えたこともありませんが、草も木も冬を迎える準備をしていることを実感させられます。カエルやヘビたちはこの葉っぱや土を布団にして春を迎えるかと思うと本当にびっくりです。

自然の美

2020/11/20

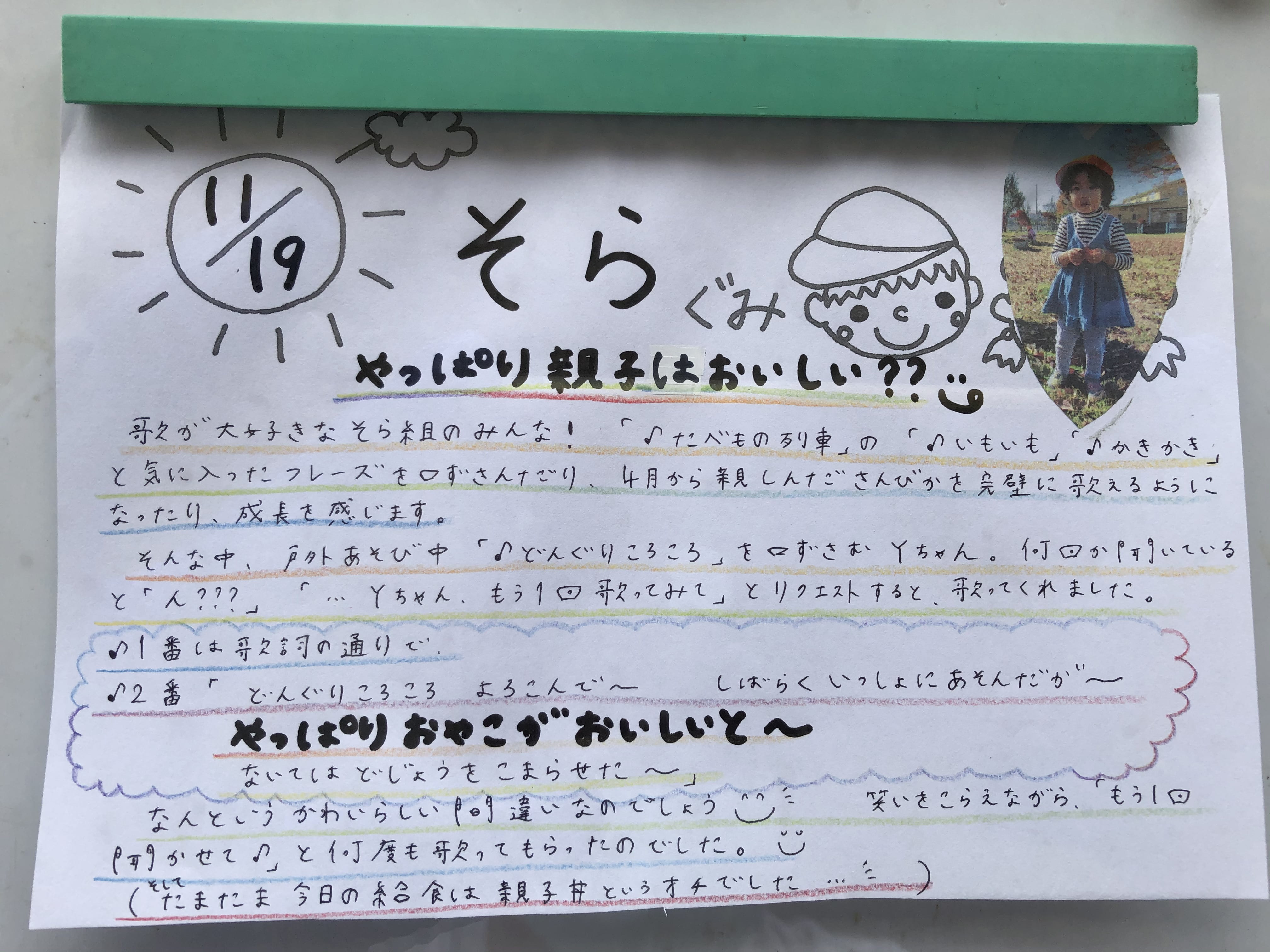

昨日思っていたよりも風が吹いたのか、大河原駅と保育園の中間地点にある中島公園に結構な数のシーダローズ(ヒマラヤスギの実)が落ちているのを今朝出勤する際に見つけました。そんな木の実を見ても多くの人たちは特別な感情を持つことはないかと思います。しかし、保育園では玄関の靴箱の上や飾り棚、保育室などでも装飾品として飾られたり、卒園式の時、子どもたちの胸を飾るコサージュとして使ったりすることもあり、落ちている実を見つけると、素通りできないという妙な習慣が身についてしまっているため、今朝も園に向かう途中、公園に立ち寄り綺麗な実を拾ってから出勤しました。出勤後、早速靴箱の上に飾ったのですが、改めて機械で大量生産されたものとは違い、同じようでも色や形など一つひとつ違う自然が作り出す美しさと不思議を実感しました。子どもたちも同じような感情を持って(育って)いるのか、3歳児てんし組のMちゃんが園庭にたくさん落ちている銀杏の葉っぱを担任のN先生にお願いし、髪飾りとして結んでもらっていました。しかも、外がすっかり暗くなってもそのままだったということは、一時的なことではなく、いかに気に入っていたのかわかりました。また、今日は午後から雨が降る予報が出ていたので、午前中、車掌車の中で乾燥させていた薪用の玉切りしていた木を割る作業をしたのですが、外遊びを始めた1歳児そら組・うみ組の子どもたちが薪割りに興味を持ってくれたのか近づいてきたので、斧に手を添えてもらい薪割り作業をさせてあげたのですが、音を立てて割れる薪、そして斧の重さや割る時の衝撃を感じてもらえたことと思います。家庭では皆無と言える薪割り、大人が一緒であれば、1歳児でも「やればできる」そう思いました。そして、掲示板に書かれていた、そら組の様子からも成長を感じました。

仕方がない

2020/11/19

子どもたちが時々お家での出来事など、聞いても良いのかどうか、また、どのような返事をすべきか困って(迷って)しまうようなことを話してくれることがあります。今朝のことです、3歳児てんし組のA君が園庭にいた僕のところにやってきたかと思ったら、自分の頭を指差しながら「園長先生、あのね、ママのじいじは『◯△♯♭!?※』がないんだよ!」と話しかけてきました。余りにも突然だったので何と言ったのか分からなかったので、なんと言ったのか聞き返そうと思ったのですが、次に「お坊さんみたいなんだよ!」と話が続いたので聞き取りにくかった『◯△♯♭!?』は「髪の毛」であることがわかりました。A君がなぜ急におじいちゃんの頭のことを知らせてくれたのか不思議だったのですが、それよりも「和尚さん」ではなく「お坊さん」という言葉を使っていたことが印象的でおじいちゃんの頭のことを想像することもありませんでした。人間誰でも齢を重ねれば白髪になったり薄くなったり、抜けてなくなったりするのは仕方がないことですが、A君にはまだまだ先の話であるため、ピンとこないため髪の毛がないおじいちゃんの頭が気になって仕方がないのかも知れません。

さて、夕方17時半になろうかという頃、主任のY先生が「園長先生、人身事故で東北本線が止まって(遅れて)いるそうですよ」と教えてくれました。そこで、必要最低限の仕事だけを済ませ、電車通勤しているW先生やMさんに遅延情報を伝え、ホームで待つことを覚悟し、やって来た電車に乗って帰ろうと18時頃に園を出ました。すると嬉しいことにホームに電車が止まっているのです。改札口の電光掲示板によるとその電車は本来16時台の電車だというのです。そんなことも関係たのでしょう、電車での帰宅を諦めた方が多かったのか、学生達は多いものの意外と空席があり、座って出発を待つことが出来ました。程なくして大河原駅を出発し、順調に仙台に向けて走っていたのですが、ダイヤの乱れから途中何度も止まり、結局仙台駅に到着したのは19時半過ぎ。今朝いつものように仙台駅に向かっている時、仙台駅始発の新幹線が綺麗な朝焼けとビル群を背景にするようにホームに向かっていくのが見えたのが6時15分頃。園に向かう朝は勿論のこと、帰宅する夕方も渋滞は解消された後でした。もし、この電車の遅延が首都圏で起きていたらとんでもない混乱になっていたことは言うまでもありませんが、いざとなればJR以外でも帰宅する手段があることは羨ましい!そう思った出来事でした。

ぜひまた!

2020/11/18

同じ光の子児童福祉会の保育園でありながら、なかなか交流の機会がない子どもたちの交流を図るべく、第一、第二、角田光の子保育園の5歳児が一堂に会してのサッカーの交流会を行いました。のぞみ組、めぐみ組の子どもたちはこの日のために練習するくらい楽しみにしていたようで、朝から興奮気味でバスでやってくる角田光の子保育園、歩いてやってくる第二光の子保育園の子どもたちを待っていました。そんな子どもたちの思いが通じたのか寒さも足踏みしてくれたようで、気温が上がり仕舞い込んだTシャツが恋しくなるくらい暖かいお天気の下、初めての交流会ができました。たった1時間という限られた時間ということもあり、5歳児の担任が中心となってしっかりと事前打ち合わせを行ってきたこと、またコーチたちの配慮と準備によって混乱することもありませんでした。一方で4分程度の試合形式(8試合)だったこともあり、仲良く話をしたり、遊んだりという交流とまではならなかったことも事実です。それでもほんの僅かな時間、園庭でも遊んでもらう時間があったので、第一の子どもたちは自分たちの園(園庭)を紹介しながら過ごすことはできたように思います。サッカーや5歳児に限らず、今後もこのような交流が続けられるよう企画・計画して行きたいものです。

さて、子どもたちがサッカーをしている時、グランドから見える田んぼではトラクターが稲刈り後、田んぼに残った稲の根などをトラクターで耕していました。これから本格的な冬が訪れるという時期に?と思ってしまいましたが、農家の方々はすでに美味しいお米を作るために春の田植えに向けて土づくりを始めているということです。働くトラクターの音と土の匂い、そして暖かさが春を思わせてくれました。

次への歩み

2023/08/17

昨日子ども祝福式礼拝を終えたこともあり、いよいよ、先生たちは今月末から始まるアドベント(クリスマスの準備期間)に向けてシフトチェンジを始めました。そんなこともあり、今年もあちこちの保育室からこの季節にしか聞こえてくることのない♪クリスマスの讃美歌が響くようになりました。今年も4・5歳児がペアを組み、クリスマスページェントを行う予定ですが、5歳児はそのためにこれまでの経験と記憶から自分のやりたい役を選び、聖書やクリスマスの絵本を再読し(読んでもらいながら)台本作りと讃美歌に取り掛かり始めたようです。実はそれがとても大変な作業のはずなのですが、担任の先生たちは、子どもたちの思わぬ発想や突拍子もない発言などそのプロセスをも楽しみながら準備をしてくれています。今年もクリスマス親子礼拝当日まで、紆余曲折を経ながら、唯一無二の素敵な初めてのクリスマスの物語を作り上げてくれることでしょう。どんなページェントが出来るか今から楽しみです。

さて、今日は先日届けて戴き残っていた干柿用の柿の皮を事務のOさんに全て剥いてもらい日当たりのいい2階のバルコニーに干すことができました。Oさんに皮むきをお願いしている間、僕は卒園児のおばあちゃんが届けてくださった花の苗の植え付け作業をさせてもらいました。まず最初に、硬くなった土を柔らかくすべく、ふるいにかけるとひつじのウンチのような丸い小さな土の塊や石ころが残ります。そんな土の塊や根っこ、石ころなどを取り除く作業に興味津々な4歳児はと組や3歳児てんし組の子どもたちは「なにしてるの?」「どうしてまあるいのできるの?」と話し掛けてきます。そんな子どもたちに土が柔らかいとお花が良く育つことなどを伝えながら植え付け作業を手伝ってもらい、何とか午前中に全ての苗を植えることができました。これから寒さが増してきますが、霜や雪で枯れたり、子どもたちに踏みつけられたり、むしりとられたりすることなく冬を越してくれること、同様に事務仕事の手を止めOさんが皮を剥いてくれた柿もかびたり、鳥に食べられることなく美味しい干柿になることを願うものです。

PIECE OF MY WISH(希望のかけら)

2020/11/16

大河原教会の「子ども祝福式」から遅れること一週間、保育園では今日、大河原教会の牧師であり、法人の理事長で第二光の子保育園の園長に来てもらい「祝福式礼拝」を守りました。0・1・2・3歳児にとっては自分の数倍はあろうかという「どんくまさん」(絵本)のような体の大きい先生に圧倒された様子はありましたが、一人ひとり大きな手を頭に置いてもらっても号泣することなく祝福してもらいました。そんな姿に子どもたちの成長が感じられ嬉しく思うとともに、今後の更なる成長を願いました。その一方、辛く悲しい出来事も重なり、とても複雑な礼拝でした。

さて、例年であればこの時期、長靴を履き作業服を着た柴田農林高等学校の学生たちが授業の一環(社会経験を重ねる)として自分たちが栽培・収穫した白菜や大根、ねぎなどを一輪車に載せ町内の家々を回って販売する姿が見られていました。ところが、今年はコロナウイルス感染症の影響で地域の風物詩といえるそんな姿さえも見られなくなってしまいました。様々な困難の中であっても今年も手塩にかけて野菜作りをしていたことと思いますが、その成果は野菜を販売することを通して見てもらう、感じてもらうことができていたことでしょう。それができないということは生徒たちはもちろん、先生たちもさぞかし残念でならないと思います。思えば春先の苗の販売やさつまいもの苗植え、芋掘りなど、これまで行われてきた子どもたちと学生たちとの良き交流の全てがなくなってしまったことに寂しさを感じます。そして、この寂しさは学生たちから野菜を買うことを楽しみにしていた町内の方々の中にも大勢いらっしゃるのではないでしょうか・・・。答えが見つからない、もしかすると答えがないのではと思ってしまいそうになるコロナウイルス 感染症、今後ワクチンが開発されても、残念ながらこれまでのような地域の風物詩は戻ってこないのかも知れませんが、学生たちのことを考えるとそうならないことを願うばかりです。

HAPPY FR IDAY THE 13TH ③

2020/11/13

焦げることなく炊き上がった新米と田んぼの先生方いつもありがとうございます!Kちゃん、Tちゃんのおばあちゃんも沢山のお花をありがとうございます!

HAPPY FR IDAY THE 13TH ②

2020/11/13

沢山の恵みを届けに消防署へ

HAPPY FR IDAY THE 13TH

2020/11/13

「13日の金曜日」は英語圏の多くとドイツ、フランスでは不吉とされる日ですが、保育園では今日、園庭で育てたサツマイモを使って「やきいも」をすること、また、5歳児のぞみ組の子どもたちをバスに乗せて大河原消防署へ収穫感謝の訪問へ出かけること、めぐみ組の子どもたちは羽釜でごはん炊きをするなど、楽しみな予定があったため今日が「13日の金曜日」であることに気づいたのは夕方帰宅する時でした。焼き芋のために随分前から子どもたち一緒に落ち葉や枝を集め準備をしたいましたが、それだけでは足りない事もあるかと思い、暖炉で使うために乾かしておいた枝を運んでおいたのですが、今日、中心となってやきいもをすることになっていた4歳児はと組のR先生はしっかりと枝や落ち葉が燃え、時間内に焼けるかどうか心配で緊張と不安で数日前から胃が痛くなっていました。しかし、そんな心配を吹き飛ばすかのように赤々と火が燃えていました。それは、お泊まり保育のキャンプファイヤー以上と思えるほどで、ここ数年のやきいもの中で一番よく燃えていたように思います。そんな訳でやきいも作りで大切な熾火があっという間できたらしく、きれいに洗い新聞紙やアルミホイルで包んださつまいもを入れ落ち葉をかけ煙に燻されながら焼き上がるのを待っていましたが、僕は先生たちに全てを任せてハイテンションなのぞみ組の子どもたちと一緒に消防署へ出発しました。消防署では田植えや味噌作り、稲刈りなどの園行事をニュースとして発信してくださっているテレビ局の担当者も待っていてくださり子どもたちのテンションが更にアップ!しかし、いざ、さんびかを歌い、野菜と果物をお渡しするときは年長児と思えるほど落ち着き、しっかりと感謝の気持ちを伝えてくれました。その後、レンジャーの方の訓練やポンプ車・救急車を見学させてもらい、集合写真を撮影し園に戻ろうとした時、緊急要請の入電があり、本当に救急車が出動する貴重な場面に遭遇することもできました。園に戻ると炎も煙も見られず、やきいもが焼き上がっていることがわかりました。すると消防署のことなど忘れたかのように「やきいも食べてるんじゃない?」「残ってるかなあ?」となんとも現金なこと・・・。もちろん、良い具合に焼けたやきいもも、焦げることなく炊き上がったご飯もちゃんと残してあり、どちらも美味しくいただくことができました。年間行事予定では今日「もちつき」が予定されていて、田んぼの先生たちにいらしていただくことになっていましたがコロナ禍で中止に・・・。しかし、稲刈り後に届けて頂いたお米は食べてもらいたく予定通りいらしていただきました。例年であれば子どもたちと一緒に食べてもらっていましたが今年はそれは我慢し職員室でお召し上がりいただきました。コロナ禍であっても経験豊かな方々と良き交流をさせていただいていること、本当に感謝です。また、暗くなり始めた頃、卒園児Kちゃん・Tちゃんのおばあちゃんが「園で育ててください」とお花を届けてくださいました。彩がなくなった園庭にお花を植えたいなあと思っていた矢先だったこともありビックリしました。お子さんやお孫さんが卒園しても干し柿用の柿に続きたくさんのお花が届くとは本当に恵まれた保育園だと思い只々感謝するばかり。そして13日の金曜日など全く関係ないことを痛感しました。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。