保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

ちいさいいのちが

2024/02/20

5歳児の卒園式を除くと保育参観が一年間(今年度)の締めくくりの行事となります。そして「保育参観」を終えるころになると園庭の木々や球根が次々と新芽を膨らませ春の準備を始めていることが一層感じられるようになることでしょう。しかし、今朝も冷え込んだため園庭はカチカチに凍り、水たまりには白い氷が張っていました。また、この季節は空気が乾燥し澄んでいることもあり、ここ数日間ほとんど見えなかった雪を抱いた蔵王の雄姿がくっきりと見えました。しかも、照り付ける朝日を降り積もった雪が反射させ幻想的で見事なこと!それを記録すべくしばらくぶりに山に登り映像に残すことにしました。しかし、底が擦り減りかけた長靴で雪が残る凍った狭い斜面の道を歩くことの怖いこと怖いこと!滑落しないように慎重に歩いていると、凍った足元の地面に芽を伸ばしているどんぐりを見つけました。そんなどんぐりの様子を見て「♪小さい命が土の中、外の寒さにまけないで、虫もカエルも待っている、春がくるのを待っている 神さま命を つくられる ハレルヤ ハレルヤ 」と言う歌詞のこどもさんびか浮かび、暫くの間、頭の中をリフレインしていました。暖かい春が待ち遠しい証拠のようです。

さて、寒い外とは反対の暖かい2歳児ほし組の保育室では、栄養士のY先生がスプーンの持ち方(使い方)をテーマに健康保育をしてくれました。子どもたちはY先生が手作りした動物の顔になっている紙皿に入れられた大小様々な豆をプリンカップに夢中になって移していました。しかし、Y先生の願っているスプーンの握り方ができていない子どもたちも見られたとのこと。ご家庭で食事をするときにも、お子さんの様子を見ていただき、上手に使えるよう声を掛けていただけると嬉しく思います。

「がんばれ〜!」

2022/01/19

新型コロナウイルス感染症はオミクロン株への置き換わりが進み、年明け以降に新規感染者数が急増しています。そして、宮城県内の保育施設でもクラスターが発生したというニュースが伝えられるようになっていることからも感染予防に務めなければならないことを再認識しています。そんな中ということもあり、行うべきか延期にするべきか、あるいは中止にするべきか話し合いを重ねた末、感染対策をしっかりしていただき、田植えや稲刈りなどでお世話になっているHさんやY君のおばあちゃんにお手伝いいただき「もちつき」を行いました。もちの出来具合に重要な、蒸されたばかりの熱いもち米をこねるところは人生経験・もちつきの経験豊かなおじいちゃん方が慣れた手つきで行い、ご婦人方があいどりしてあっという間につやつやなおもちに・・・。そして、いよいよ子どもたちが慣れない手つきで杵(子ども用)を持ちペタペタ!そんな姿に僕はヒヤヒヤ(◎_◎;) クラスの仲間が交替交代に杵を振るい落とす度に「がんばれ~!」とか「よいしょ」との声援がかかるので大喜び!そして、担任の先生たちの番になると「がんばれ~」の声援が一段と大きくなりクライマックスを迎えたかのよう!大きな声援も加わったこともあるのか、つきあがったもちは機械で作られた市販されている切り餅とは味も歯ごたえも別物!そんなもちを子どもたちもお手伝いにいらして下さったおじいちゃん・おばあちゃん、また職員ももちをのどに詰まらせることなく美味しくいただくことができました。コロナ禍にあって様々なことを自粛する・しなければならなくなっていますが、子どもたちの育ちのために、しっかりとした情報を入手・判断しできることをしていきたいと思います。一年のまとめの時期、保育参観も近づいていますので、保護者の皆様にもこれまで同様、感染予防にご協力戴くと共に、お子さんやご自身・ご家族の調子が少しでも悪い時には無理のない登園をお願い致します。

楽しそう!

2022/01/18

園舎2階の3・4・5歳児全ての保育室にある、動物の「巣・穴・ねぐら・ほら穴」などを意味する「den」、秘密基地や隠れ家のような狭いスペースというこもあり、雨や雪が降るなどして外に出られない時には必ずと言っていいほど誰かしらが楽しそうに遊んでいます。今朝も勢いよく雪が降っていたこともあり、いつも外遊びをしている時間になっても僕以外誰一人として園庭に出てくる様子はありません。それもそのはず4歳児のdenで何かしているのです。いったい何をしているのかと思いよ~く見ていると、denの2階にいる子どもたちが1階部分にいる子どもたちのところへ「絵を描いた紙」か「絵本」か「布」なのか隙間を使って落として遊んでいるのです。大人は気が付かないことに気付き、考えそうにないこと考え実行している姿、僕が見ていることなどに気付くことなく夢中になっている様子から声は聞こえなくとも、さぞかし楽しい

のだろうなあ?そんなことが伝わってきました。

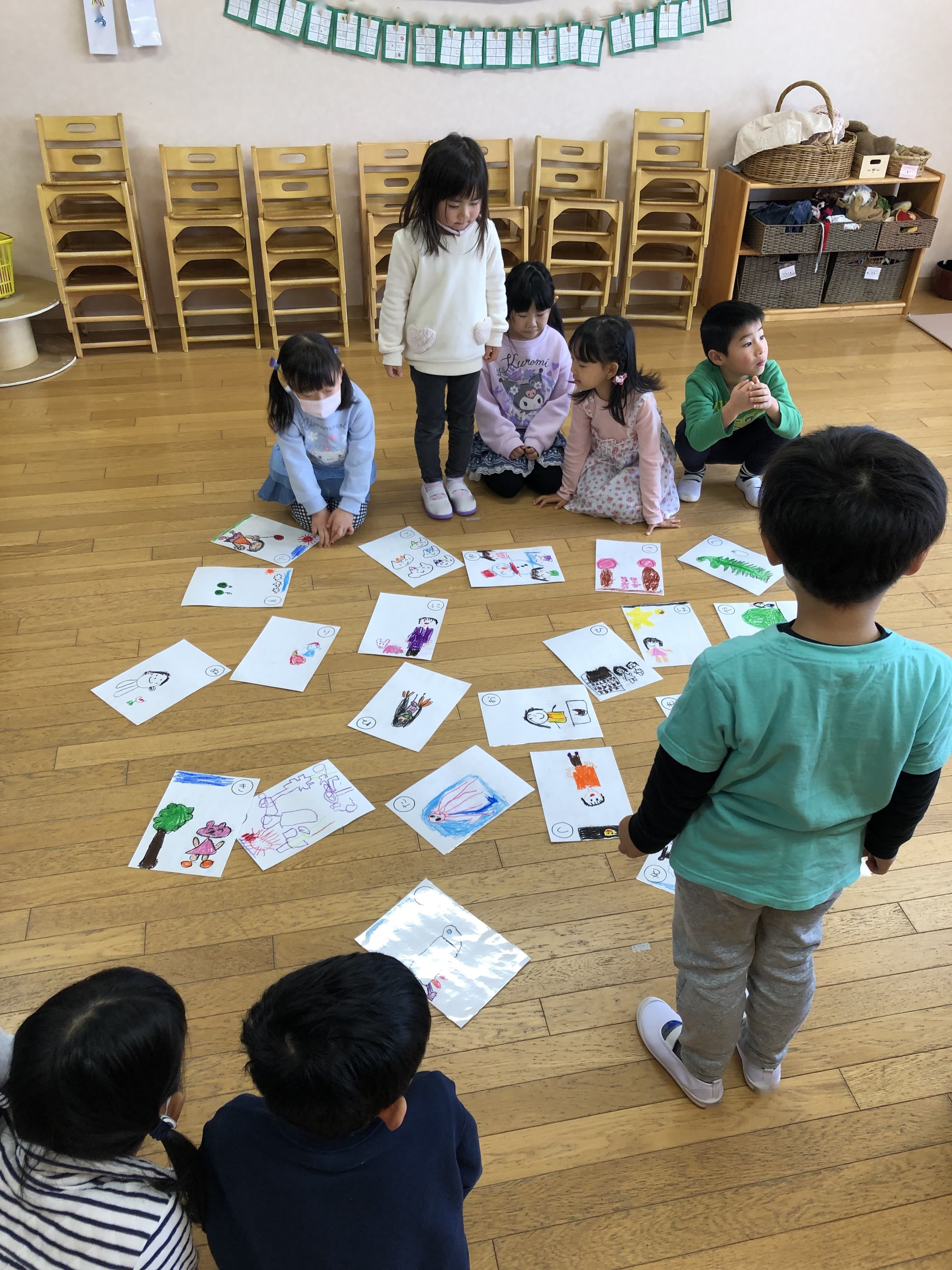

その一方で、せっかく降った雪で遊んでもらいたく4・5歳児の保育室を目がけて雪玉を投げてみました。すると突然サッシや網戸に雪玉が飛んでくるということに気付いた子どもたちが巣を襲撃されたハチのようにバルコニーに出てきて「園長先生何してるの」と興味津々!特に開けたサッシから運良く(悪く)雪玉が保育室へ入って行くことがありさらに大騒ぎ!そんな子どもたちが、僕に仕返しするために外に出てきた時には、僕は園舎内の消毒作業のためもぬけの殻。それでも、雪玉攻撃がきっかけとなったわけではないでしょうが、その後、楽しそうに雪遊びを楽しんでいました。また、保育参観が近付いている4・5歳児は自作のカルタをしたり素敵な歌を歌ったりと準備を進めています。そして、みんなが心待ちにしていた「もちつき」もいよいよ明日に迫り、ランチルームは準備が整いました。美味しいお餅ができますように!

不思議と・・・。

2022/01/17

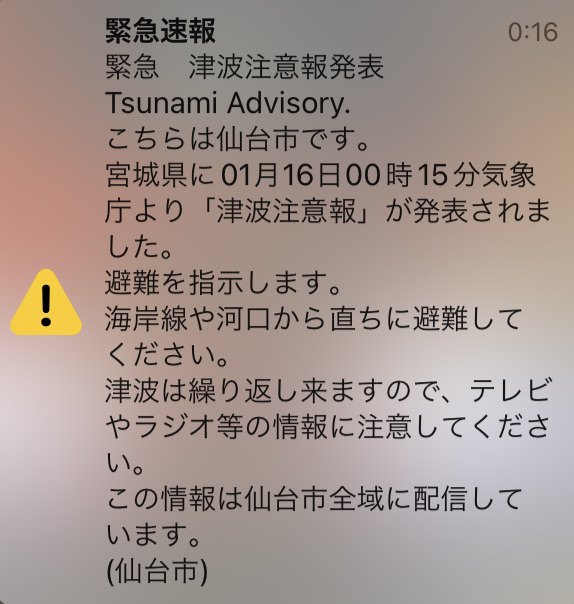

1月15日(土)と16日(日)に2022年度の大学入学共通テスト(旧大学入試センター試験)が実施されました。果たして自分は何点取れるか翌日、新聞に掲載された問題を見てみましたが、言うまでもなく問題を見て直ぐに匙を投げてしまいました。このテスト、コロナ禍になる前もインフルエンザなどの感染症の流行や地域によっては雪など自然災害による交通への影響を受けやすい時期ということが問題・課題となっていました。それに加え、今年は自暴自棄になった学生が受験生らを無差別に切りつける事件が起きてしまいました。また、遥か彼方で起きた海底火山の噴火によって起きたとみられる潮位の変化(津波)によって太平洋沿岸部や沖縄や小笠原諸島などに警報が発令され、沿岸地域を走る電車が運休になるなど混乱が生じました。予想もしていなかった出来事に受験生たちはさぞかし動揺したことでしょう。偶然が重なったとはなぜこのタイミングで!?と不思議に思ってしまいます。様々な問題・課題を鑑みて、以前入学時期を欧米に合わせるという議論も出ましたが、違った問題も出てくることもあり実現には至らず今に至っています。保育園でも今年度の行事の反省などを考慮して来年度に向けて年間計画を作っていますが、梅や桜が咲くころに入園式を行うことと、暑い夏に行うことをイメージしてみると、きっと日本人のDNAに刷り込まれているのでしょう春に行うことが自然に感じてしまいます。今朝は冷え込みが緩んだとは言え、思いのほか気温が上がらず吹く風は結構冷たく感じました。そんな中でも梅のつぼみが以前にも増して膨らんでいました。また、枝に鳥の小さな卵のような形をしたイラガの繭を見つけました。子どもたちが就学・進級を楽しみに待つように、寒い冬に耐え暖かい春が来るのを梅のつぼみと共に待っていることでしょう。

今後・・・。

2022/01/14

新年を迎えたと思ったらあっという間に2週間が過ぎ、1月も中日を迎えようとしています。そんなことも関係しているのか(僕だけかも知れませんが)ほんの僅かずつですが日の出が早くなり日差しにも力強さ増し、また日没が遅くなってきて春が確実に近づいていることを感じます。一方、寒さはまだまだ厳しく、車掌車によって日が当たりにくい地面がスケートができるのではと思うほどカチカチに凍り付いていました。子どもたちがそんな魅力的なところに気付かないはずはなく何人もがやって来ては「すっごーい!ここなんだか滑るよ」といいながら遊び始めます。転ばないように気を付けているのはずなのに中には派手に転ぶ姿が見られましたが、泣くどころか笑いながら立ち上がり何度も滑っているのです。中でも4歳児あい組のS君T君はフィギュアスケート選手にでもなったかのようにクルクル回っていて、女の子たちがその周りの滑り具合を確かめながら遊んでいました。そんなカチカチの地面も日が当たるとドロドロにぬかるみ、3・4・5歳児が使う玄関は砂だらけになり、一日中、掃き掃除をしなければいけないような状態になってしまいます。そんなことを知ってか知らずか、今朝、5歳児めぐみ組のSちゃんとFちゃんが誰にお願いされたわけでもなく掃き掃除をしてくれていました。このように朝園庭で一遊びを終えた後、4・5歳児は隣接する体育館をお借りしてサッカー教室を行ってもらいました。園舎の陰で薪作りをしている僕のところまでコーチの指示する声とホイッスル、子どもたちの楽しそうな声が響いてきました。もしかすると園庭のリンクで遊ぶことやサッカー教室で体幹が鍛えられ将来メダリストが生まれるかも知れません。

ところで、来週17日には阪神淡路大震災から27年を迎えます。そのためこのとこと新聞やテレビで当時のことを振り返る記事やニュースが目につきます。そんな折、今朝の新聞では30年以内に宮城県沖地震が発生する確率が70~80%に引き上げられたと伝えています。もしかすると、今日・明日、発生しないとも限りません。もしこんな寒い時に起きたならそう考えると・・・。万全な備えをしているとは言えないことばかり。人生で3度は大きな地震を経験すると聞いたことがありますが、そんなことが起きないことを願い祈るものです。

完成

2022/01/13

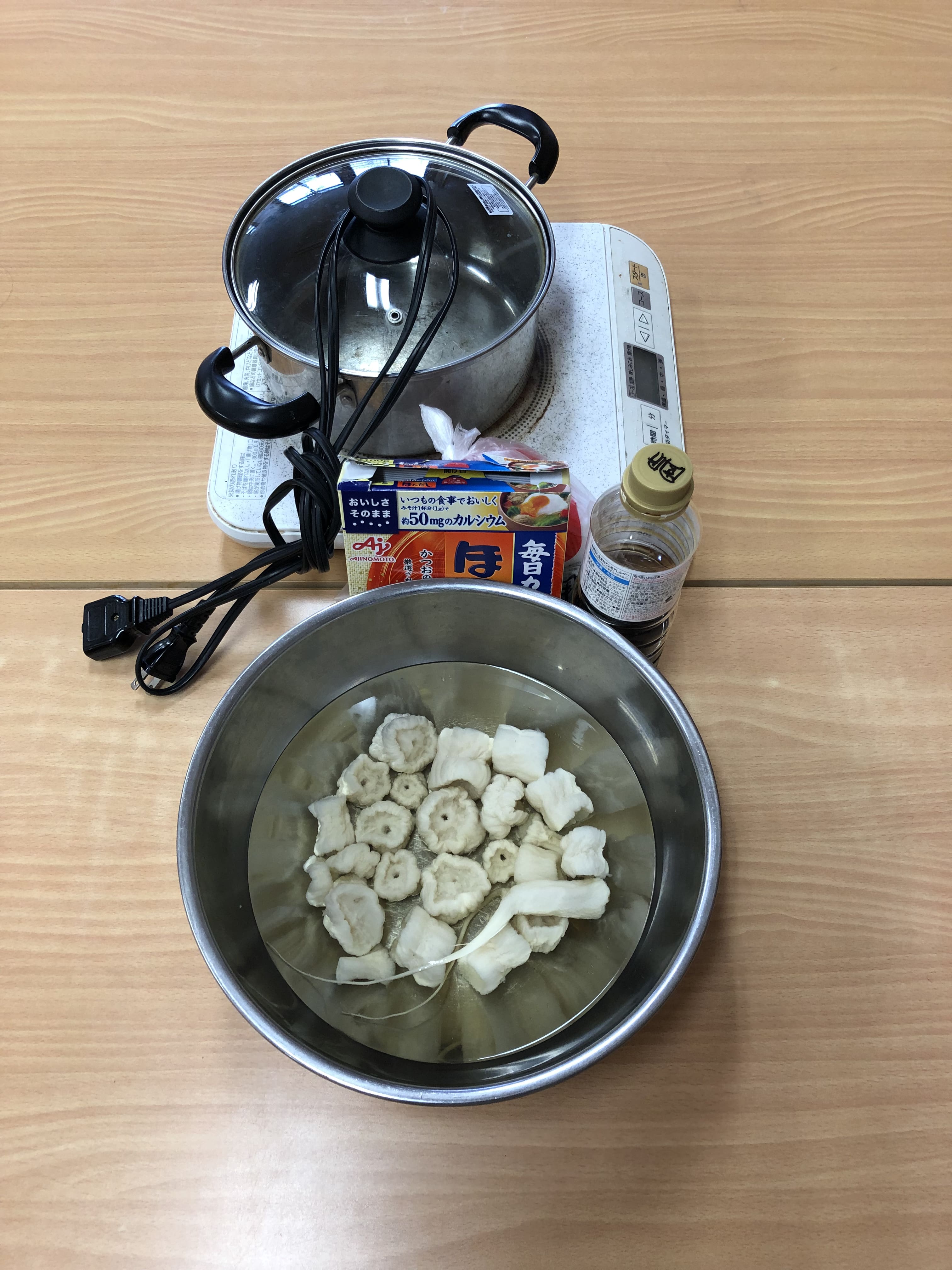

今朝、おじいちゃんと登園してきた3歳児てんし組のRちゃんを玄関でお預かりし、一緒に保育室へ行ってみると、テーブルの上にIHコンロと鍋と調味料、そして、水に浸されたへそ大根が置かれていました。このへそ大根、クリスマス親子礼拝を終えた頃、担任のT先生と子どもたちが畑で育てた大根を収穫し茹でてバルコニーで干して寒風に晒されることで日に日に小さくなっていくのを見ながら完成を楽しみに待っていた手作りの品なのです。ところがRちゃんは今日、料理をすることを忘れていたようで、材料を見るなり今日の予定を思い出したのでしょう、ピアノに貼ってあった「へそ大根仙人」なるイラストを指差し目を輝かせながら「園長先生、今日これ作るんだ」と教えてくれました。どのように作るのか見に行きたかったのですが、融け始めた駐車場や通路の雪(氷)かきと薪作りで念願叶わず・・・。ところが、作業を終えて職員室へ戻ると、完成した「へそ大根仙人の煮物」が届けられていました。そんな貴重な品を事務のOさんと分けていただきましたが、特有の歯ごたえが残った美味しい一品(逸品)でした。

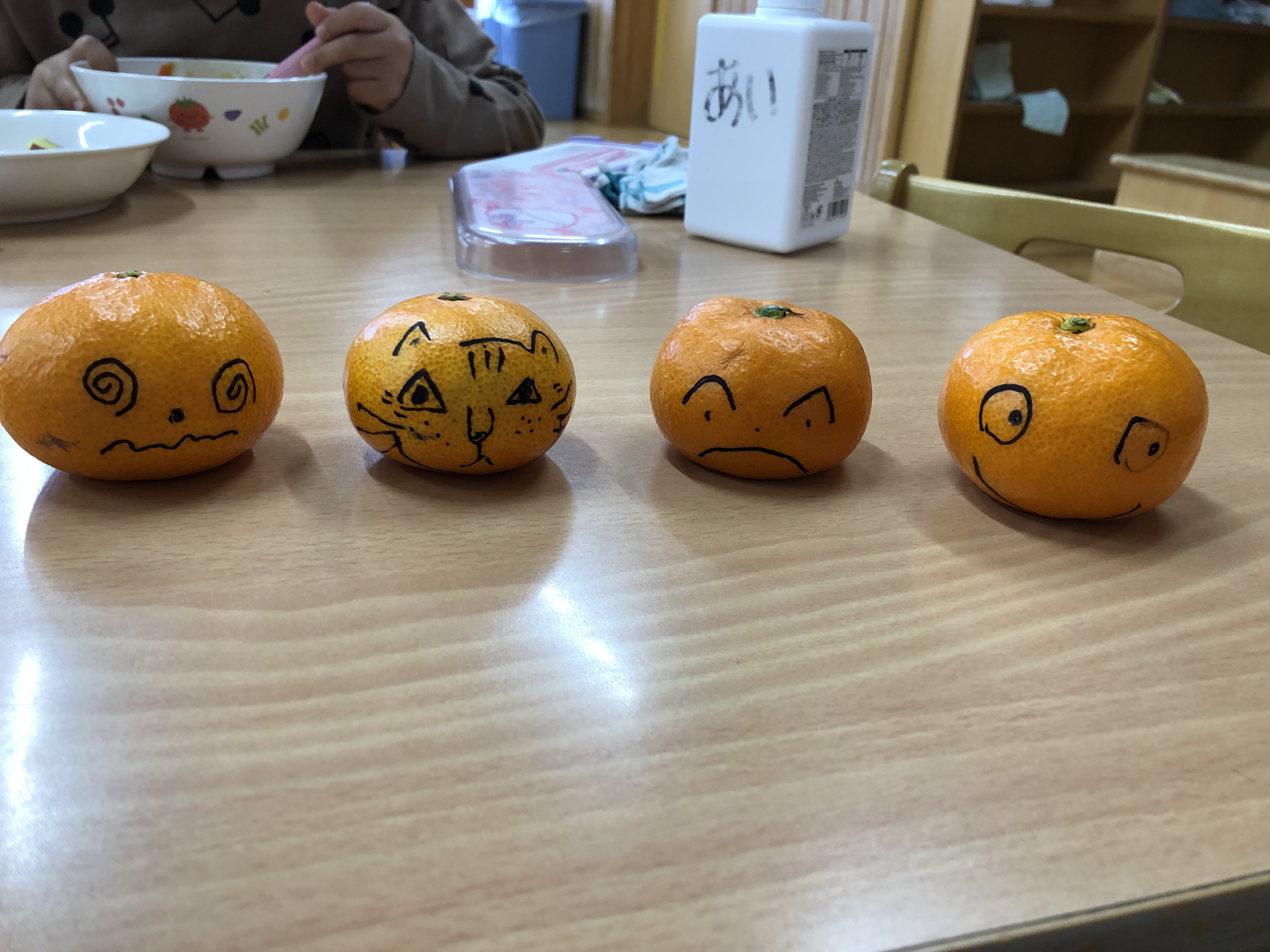

さて、雪が積もると幼いころ自分がして楽しかったことから、子どもたちにどうしてもしてあげたいことがあるのです。それは、みかんを雪の中で冷やして食べることです。以前幼稚園で働いていた時も、子どもたちがお弁当のデザートにみかんを持ってくると、誰の物か分からなくならないように顔等を描いてあげた後、雪の中へ隠し(放って)探して食べる(今考えると不衛生と言われるでしょうが)というとんでもないことをしていたのです。これが子どもたちには楽しい出来事だったこともあり、デザートがみかんの時、是非とも同じ楽しさを味わって欲しく機会を狙っていました。そして今日、担任のN先生には迷惑かと思いながらも、4歳児あい組の女の子4人のみかんに顔を描いてあげました。完成した顔を見て大喜びしてくれていたようで「園長先生、今度はバナナの時に描いてね」とまさかのリクエストが・・・。もし許してもらえるならどんな顔を描こうか?そんなことを考えてしまいました。

寒いけれど暖かい

2022/01/12

今朝、家を出たとき、仙台はチラチラと雪が待っていた程度で路面も凍結する様子もなく安心して駅に向かいました。ところが、岩沼を越えた辺りから本格的に雪が降っていて、大河原も降っていた雪で真っ白。その雪は子どもたちが登園して来た後も降り続き、時折降った雪を吹き飛ばすような風が吹く園庭でソリ滑りや雪だるま作り雪合戦をするなど楽しそうに遊んでいました。そんな中、園庭中央のケヤキの木のところで2歳児ほし組のT君雪まみれになりながらボウルに雪つめをしていました。すると、その様子を見ていた5歳児のぞみ組の恥ずかしがり屋のMちゃんがT君のことを後ろから抱きしめたかと思うとマスクをしていても目を見ただけで最高の笑顔がわかるほどの表情で雪を払ってあげながら遊んでいるのです。今でこそ大きな声で話しかけてくれたり感情を表現してくれるようになったMちゃんですが、T君がMちゃんを信頼し全てを委ねていること、それをMちゃんがしっかりと受け止めてあげていること、家ではいつもこんな風な表情で過ごしていることが想像できました。そんな二人の様子を見ていると寒さを感じるどころか、暖かさが感じられました。また、4歳児あい組のT君は同じクラスのM君とMちゃんをかわりばんこにソリに乗せて引っ張ってあげているのです。力がある大人(先生)が引っ張るのは簡単かというと中腰になって引っ張ってあげなければならず、あっという間に腰が痛くなってしまうのですが、T君はそんなことなど全く感じることがないトナカイのようで、乗せてもらっているM君たちはサンタクロースのようでした。ソリを引くT君はきっと寒いどころか暑くなったことでしょう。一方、降り積もった雪が吹き飛ばされるような風が吹く中、1歳児そら組の子どもたち園庭に出てきてソリ滑りを始めたことに驚きましたが、短時間で切り上げて保育室へ戻って行きました。間違いなくジャンパーを着ること、保育室へ戻るために脱ぐことの方が時間がかかったことでしょう。先生方ありがとうございます。

小さなことから

2022/01/11

先週お休みしていた多くの子どもたが年末年始のお休みを終えて今日から登園してきたことでいつもの賑やかさが戻ってきました。そんな朝、8時半頃、曇っていた空から結構な勢いで雪が降り出しました。すると雪が降る空を見上げ「やった~!ゆきだ~!」と嬉しそうに叫びながら、子犬のように駆け回る子どもたちがいるかと思えば、寒さが苦手な子どもたちは今日も「寒い寒い!」「ランチルームへ行こう」と言って暖炉の前に集まり、絵本を読みながら(見ながら)暖を取る姿が見られました。正直なところ、軽トラを使って雪かきをしなければならないくらいの積雪は勘弁して欲しいところですが、寒がりの子どもたちが喜んでソリ遊びや雪だるまやかまくら作りをしてくれることを考えると、まとまった積雪も待ち遠しいところです。

待ち遠しいと言えば、今日から3・4・5歳児がこれまでのようにクラスごとに礼拝を守るようになりました。クリスマスの飾りつけは全て片付けましたが、今日の話しの内容はクリスマスの出来事に関係していたこともあり、子どもたちは関心をもって聞いてくれていたように感じました。この毎週の礼拝の際、古切手を献金として持ってきてくれる子どもたちがいます。使用済みの切手がどうしてと思われる方も多いと思いますが、今朝の新聞に使用済み切手は海外のコレクターらに1㎏100~1500円で引き取られること。それによって65人分のポリオワクチンが調達できるということ、また、切り取る際には切手縁に沿ってきれいに切り取るのではなく周囲を残してざっくり切ることがこつで、コレクターにとっては消印も楽しみの一つであることが掲載されていました。僕には何とも不思議なことに思えてなりませんが、園に届く郵便物に貼られている切手は当然のことながら献金として切り取ることが習慣になっています。東日本大震災発生から130回目の月命日の今日、未だに苦しみや悲しみを抱えながら過ごしておられる方々のことも忘れることなく、祈り続けて行かなければならないことを想わされます。

次は・・・!?

2022/01/07

昨日まで各保育室や2階ホールや玄関ロビーなどに飾られていたアドベントカレンダーやクリスマスツリーなどがきれいに片付けられました。それに代わって玄関ロビーには、2週間後(19日)に予定されている「もちつき」に向けてもちつきの手順や絵本、餅の原料となる「もち米」と「うるち米」がディスプレイされるなど子どもたちが気持ちを高められるような仕掛け(配慮)がなされています。そんな中でも、もちつきの雰囲気を楽しんでもらえるように手作りされた本物そっくりの杵や白い布で作られた餅には子どもたちは興味津々で給食を食べに行く時、また、お昼寝後おやつを食べるためにランチルームへ向かう際、必ず誰かが立ち止まり杵を持ってもちつきの練習をしていました。この調子で子どもたちの気持ちが高まり、楽しいもちつきの時間を過ごせることを願うもののトンネルの出口が見えてきたと思っていたコロナウイルス感染症がオミクロン株へと変わり、その感染が急に拡大してきていることが心配です。中止や延期になることなく開催できるように、これまでのように園舎内の消毒や手指消毒m、換気を徹底していこうと思います。

さて、連日続いている朝の冷え込み。そんな中、4歳児あい組の子どもたちが玄関席で集まって何かをしているので行ってみると、この寒さを利用して牛乳パックを使って氷作り(色とりどりの)をしていたようで、出来上がりを確認していました。M君は思い通りに出来たことが嬉しかったのでしょう。冷凍庫に入れておかなければ融けてしまうことを忘れているのか、寒いので融けないと思っていたのか、大切そうに抱きかかえ「持って帰る」と宣言していました。家の冷蔵庫でできる(作る)氷と違い外で作ることができることが不思議だったのでしょうね。

この季節ならでは!

2022/01/06

昨日、一昨日に比べれば冷え込まなかったとは言え、今日も氷点下の朝となり、先日降った雪が融けた園庭はカチカチに凍り付き、畑に残っている大根と白菜が心配になってしまいます。そんな寒さの中でも子どもたちは外に出て過ごしていました。3歳児てんし組の子どもたちとT先生は園舎北側の日が当たらないところに僅かに残っている雪(氷)を掻き集めようとしているのか、しゃがみ込んで楽しそうに何かをしていました。そうかと思えば、4歳児あい組のA君は登園してくるなり、「園長先生、これ預かってて」と言って、水に凍らせたいちごのヘタを大切そうに持ってきました。そこで、出来るだけ融けることなく、なおかつ誰にも気づかれにくいところへ置いてもらうことにしました。すると、荷物を片付け、外遊びに出てきたかと思ったら、クラスの友だちに自慢げに見せたかと思ったら、またこっそり隠してニコニコしていました。一方、寒さがめっぽう弱い3歳児ひつじ組の子どもたちは暖を求めるネコのように暖炉の前に集まり「やっぱり、暖炉は暖かいね」と話し合いながら(絵本を読みながら)身体を温めていました。氷や寒さを感じるだけでなく、暖かい暖炉のありがたみを感じることができるのもこの季節ならではなのでしょう。

さて、この季節ならではのものの代表と言えるのが「年賀状」でしょう。インターネット・SNSの普及により年々年賀状を出す方が減っている中、今年も、在園児のご家庭や地域の保育施設、お世話になっている沢山の業者、そして、昨年㋃に一年生になった卒園児が覚えたひらがなで近況等を書いて送ってくれた年賀状を見ると子どもたちの成長を感じられ嬉しくなります。(写真はほんの一部)

個人的なことになりますが、昨日帰宅すると次のようなとても嬉しい年賀状が届いていました。

あけましておめでとうございます。先生お元気ですか?平成17年に卒園した◯◯◯です!大掃除の時に見つけた幼稚園のDVDを見て、懐かしく思い年賀状を書きました^_^

こんな書き出しから届いた年賀状は、幼稚園教諭として勤めていた時、担任をさせてもらった園児からのものでした。卒園後、東京へ越してしまい、年賀状のやり取りしかしていませんでしたが、いつも泣きながら登園していたRちゃん(Rさん)が昨年から小学校の先生として頑張っていること、ご家族皆さんも元気との知らせに最高の新年を迎えたように思いになりました。インターネットが普及し、年々年賀状を出す人が減っていくからこそ、廃れてはいけない文化のように思えた年賀状でした。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。