保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

どうして

2022/11/15

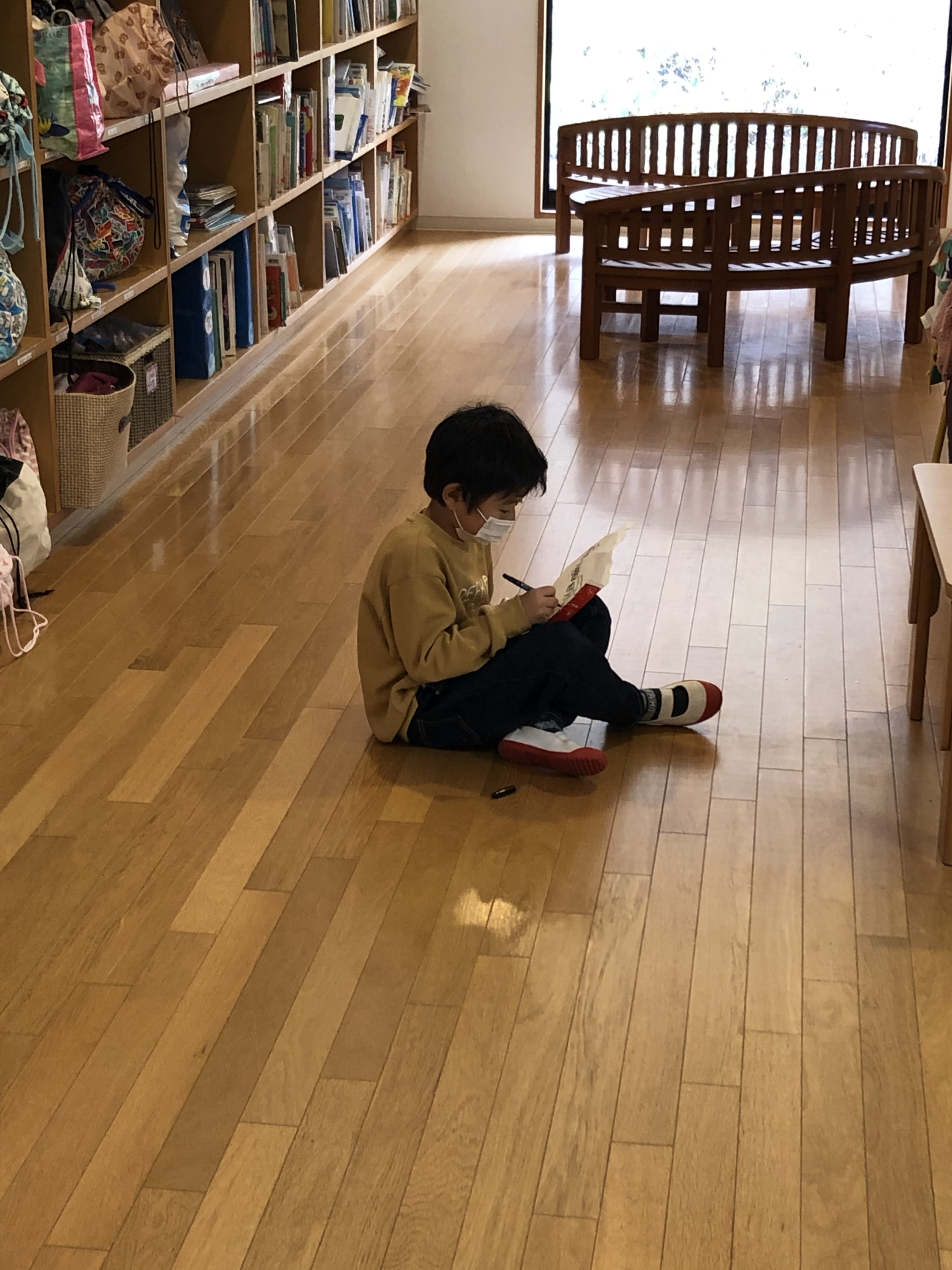

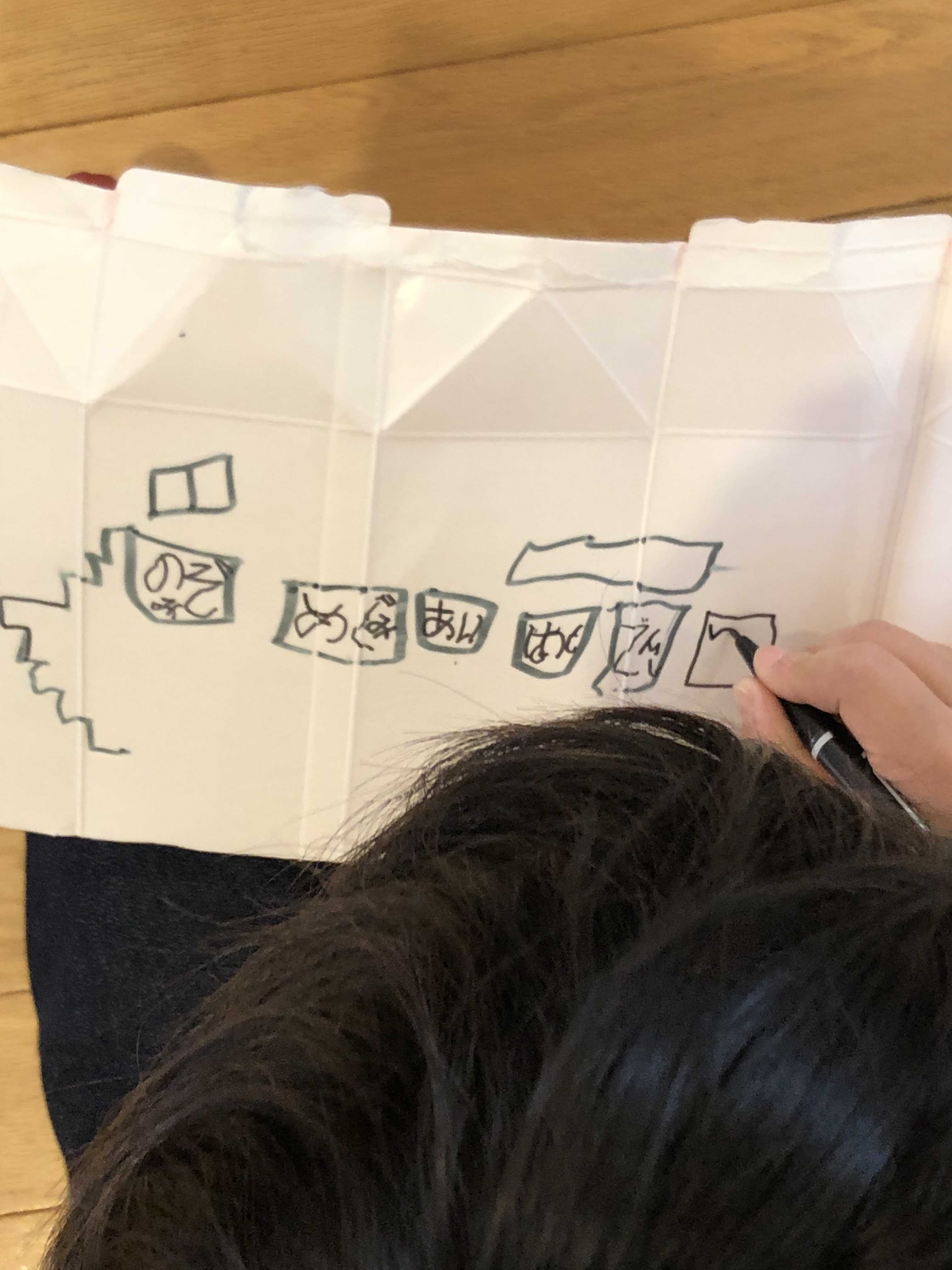

『桃栗三年柿八年』という有名な諺は、単に実を付けるまでの年月を表すものではなく、人が技術や知恵を身に付けようとしても一朝一夕に実現できるものではなく、長い年月をかけることが必要という意味があるそうです。そんな諺に出てくることのないセンダンの木、数年前、月一度、絵本の読み聞かせをしにきてくださる、ごろすけおばちゃんことKさんの庭で育った苗木をいただき園庭に植え替えて以来、すくすくと育っていましたが、昨日の朝、園舎西側の階段の手摺りなどの消毒をしているとき今年初めて実をつけたことに気づきました。同じようにこれまで成ったことのない実が付いていることに何人かの先生たちも気づいていたようで「園長先生、この木なんて言う木ですか?」「今まで実がなったことないですよね?」と聞いてくれました。銀杏のような強烈な匂いがすることもなく、一見すると小さなりんごのように見えるため、食することができそうに思いますが、人や家畜が食べると中毒を起こして酷い時は死に至る毒があるそうなので、園庭で実ったものは何でも口にしてしまいがちな子どもたちも多いので気をつけなければなりません。一方、漢方ではひび、あかぎれ、しもやけ、煎じて内服すると整腸薬、鎮痛剤、樹皮は虫下しの駆虫剤として内服、葉は強い除虫効果を持つため農家において除虫に等々色々な効能があるというのですからどうしてなのか不思議でなりません。不思議といえば、5歳児のぞみ組のN君が間もなく給食の準備を始めるころ担任のW先生にもらったのでしょう、空になった牛乳パックを持って何かをしているので「ねえねえ、N君何してるの?」と聞いてみました。すると、「えっ、保育園の地図だよ」と言って迷路のような線と箱が描かれた物入れが付いた不思議な作品を見せてくれました。しかし、まだまだ完成には至っていなかったようで、各保育室の前に移動して座り込みクラス名のプレートを見ながら箱の中のクラス名を真剣に書いて園舎内の地図を完成させました。どうしてこんなことを始めたのか定かではありませんでしたが、漢字で書かれた「子育て支援室」とトイレを知らせるピクトグラム(男の子と女の子)だけは「難しいから無理」と言っていましたが、素敵な地図が描かれました。

さて、今日は日差しが少なかったため、子どもたちもジャンパーに身を包んで遊ぶ様子が見られ、5歳児のぞみ組の子どもたちは給食が配膳される前、暖炉の前に群がり「あったか〜い」と言いながら身体を温めていました。また、めぐみ組の子どもたちは2歳児の保育室のバルコニーで担任のN先生と一緒に毛糸と枝を使ってインディアンクロス(蜘蛛の巣編み)作りに夢中になっていました。ジャンパー、暖炉、毛糸と寒さが深まるとともに必要不可欠なものが揃ってきたようです。

たいへんよくできました

2022/11/14

3歳児ひつじ組のK君が嬉しそうに「園長先生見て!」そう言って手にした小さな袋を見せてくれました。しかし、袋にプリントされている某キャラクターははっきり見えるもののK君が何を見て欲しいのか直ぐには分かりません。そこで、「何が入っているか見せて」とお願いして袋を手渡してもらい、よ〜く見てみると、そこには、誰もが幼い頃に一度は経験した(遊んだ)ことがあるであろう、ダイヤモンドが複数入っています。K君も園庭で見つけた宝物をお母さんにプレゼントするため大切に袋に入れていたようで、それを僕に見せてくれたと言うわけです。園庭全体が砂場と言っても過言ではない環境のためダイヤモンドは星の数ほどあり拾い放題!そこから自分が納得したものだけをお母さんへのプレゼントとして持ち帰ろうとしている姿がなんとも健気で可愛らしく思いました。お家でもK君の思いを受け取り大切にしてくれていることを願うものです。一方、花見やぐらでは5歳児めぐみ組の子どもたち数人がレーシングカートの古タイヤを運び、それを重ねて遊んでいます。園庭には乗用車の古タイヤも転がっていますが、サイズも重さを考えても小さなカート用のタイヤが手頃で扱いやすいようです。片腕に複数のタイヤを入れて運ぶ様子は、フランスの某タイヤメーカーのキャラクターのようでした。

さて、3歳児てんし組の窓には子どもたちが毛糸を使って作った、どれひとつとして同じものがない唯一無二で表情豊かな可愛らしいハリネズミたちが飾られています。こらから寒さが増してくると、保育室で遊ぶことも増え、毛糸を使って遊ぶことも苦ではないでしょう。このところ雨が少なく比較的暖かい日が続き、園庭も乾燥してカラカラ状態ですが、寒さが本格的になったとき、大雪が続くなんてことがないといいのですが・・・。どうなることでしょう?

素敵ですね

2022/11/11

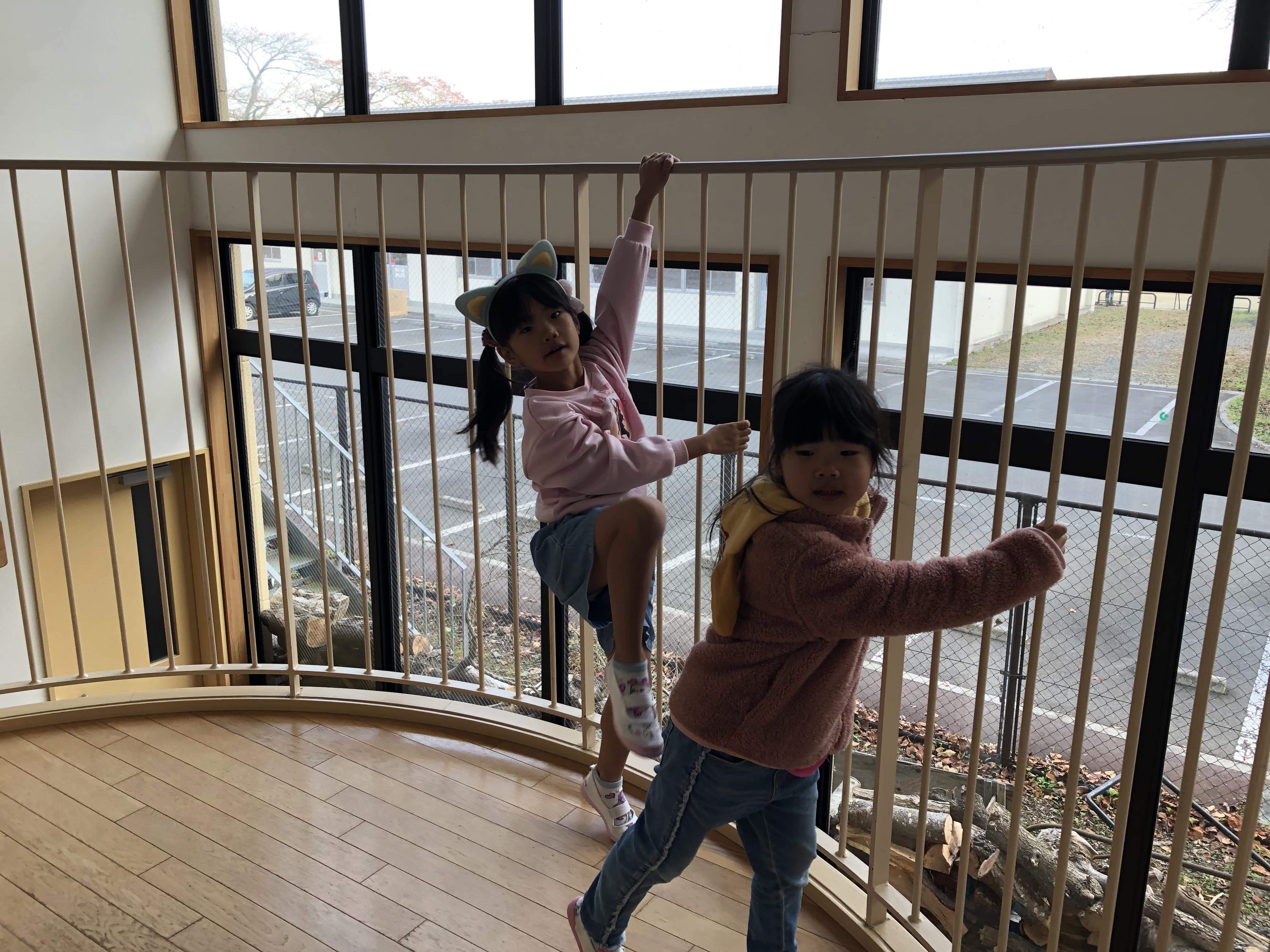

園舎2階が生活スペースの3・4・5歳児は朝、送って来てくれたお父さん・お母さんが出勤するする姿を玄関上の大きな窓や階段の踊り場から「いってらっしゃ~い」「〇〇時にお迎えにきてね」「じゃんけんぽい」とコンタクトを取るのが朝の恒例の姿です。特に5歳児は遠足が延期になったもののお弁当持参だったこともあり、嬉しそうに登園してきました。そして、めぐみ組のHちゃん姉妹が踊り場から車に向かったお母さんに向かって大きな声で「ママだ~い好き!」と叫びました。その時、お子さんを保育室に預けお仕事に向かうために階段を降りて来た4歳児はと組のK君のお母さんがその声を聞き「わ~かわいい!」とおっしゃっるので「素敵ですよね」と話し掛けると「本当にそうですよね」と言って車に向かっていきました。大好きなおかずが入っていたであろうお弁当を持ってきた(作ってもらった)から出た「ママ大好き!」ではないことは、車を見送る2人の姿はもちろん、多くの子どもたちの姿や様子から伝わってきます。そして、そう言ってもらえる保護者の方々も幸せだなあ、そう思いました。

さて、やきいも作りのために集められた落ち葉を更に乾燥させるため、夏にプールが設置するアスファルトの上に広げられました。子どもたちはその落ち葉を拾い上げて空へ向けて放り投げて頭に降ってくるのを喜ぶ姿や、良い音を立てるのが嬉しくて踏みしめる様子が見られました。そうかと思えば、3歳児ひつじ組のT君は砂場で使うことを目的に作られている玩具(トンネル)を腕に装着し、足にはレーシングカートのタイヤを履き、ロボットになり切って闊歩していました。この姿、誰に教えてもらうわけでもないのに毎年見られるのです。子どもの思考回路は同じということなのでしょう。

秋から冬へ

2022/11/10

日の出、日の入りの時間、朝夕の気温の変化、乾燥した空気感から確実に季節が秋から冬へと移り変わっていることを実感させられます。桜やケヤキの木から落ちた葉っぱは、朝露で湿るものの、しばらく降らない雨と日中の日差しのお陰でカラカラに乾燥し、やきいも作りに最適な状態になっています。その落ち葉が集められた大きなビニール袋が複数、3・4・5歳児の西側玄関に準備されていますが、露天風呂気分を味わっているのか、園庭中央に置かれている大きな木製の臼の中に拾い集めた落ち葉を入れて楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿も見られます。また、0歳児ひかり組の子どもたちは落ち葉を使ってみのむしを制作したようで、ランチルームに飾られた可愛らしい完成品が風に吹かれてゆらゆら揺れていました。3歳児は、段ボールの台紙に毛糸を巻き付けて真剣にハリネズミ作りをしていました。また、4歳児はと組のT先生と子どもたちは、クリスマスに向けた準備なのでしょう。園庭で拾い集めた枝を使って☆星作りに励んでいました。

一方、毎週木曜日、隣接する体育館で卓球をなさっている田んぼの先生Hさんたちのところへ卓球が終わったころに5歳児のぞみ組・めぐみ組の子どもたちが野菜や果物を届けに行ってくれました。しかし、Hさん以外は既に帰宅した後で手渡すことができず、Hさんに届けていただくことになってしまいました。コロナ禍にあって実現していない「羽釜での新米炊き」や延期することにした明日の「5歳児遠足」を実現できる日が訪れますように・・・。

最後に、新型コロナウイルス感染症について、保育園として出来る限りの予防対策を講じているつもりではありますが、収束するどころか感染者や濃厚接触者が途切れることがないため、保護者の皆様には家庭保育のご協力などご迷惑をお掛けしていることをお詫びいたします。今後も園として最善の取り組みを講じていきますが、感染した方々、濃厚接触者に該当して子どもたちのためにお祈りいただけますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

疑問

2022/11/09

園庭に植えてある果樹は春は梅、夏にはビワ、秋にはぶどうと柿とザクロなど子どもたち職員に様々な味わいと経験を与えてくれる最高の教材であり食材です。今年は数年ぶりに豊作となったザクロ、もちろん好き嫌いはあれど、多くの子どもたちが完熟したザクロの何とも言えない甘さ(美味しさ)を知ったようで、今日も4歳児あい組のHちゃんが「園長先生ザクロ取って」とお願いにきました。そこで、Hちゃんだけでなく食べたいと言う子どもたちのために高枝切り鋏や脚立を準備して硬い皮にヒビが入った赤い実を取ってあげました。すると、情報を聞きつけた子どもたちが餌をもらう高◯山の◯ルのようにザクロを手入れる(口ににする)ためにめやってくるはやってくるは・・・!そして、先生たちに手渡した実を分けてもらうと嬉しそうに(大切そうに)握りしめ、園庭のあちこちに散らばり味わっていました。一方、0歳児ひかり組には担任のM先生が初挑戦した「ザクロシロップ」が置かれています。飲み頃がいつなのか、どんな味がするのか何もわかりませんが、これまで(毎年)梅ジュース・しそジュースなどを飲んでいる子どもたちには喜ばれることでしょう。まだもう少し実が残っているので、傷んでしまう前に収穫してみんなに食べてもらうなり使ってもらうなりしたいと思います。しかし、ザクロにあまり興味関心のない子どもたちもいて、今日もザクロに目も暮れず、好きなことをして遊んでいました。誕生会でお父さん・お母さんが来てくれた2歳児ほし組のR君は少しだけ味わっただけで満足だったと言うよりも一緒に遊びたかったようで、ブランコを揺らしてもらうなどして嬉しそうにしていましたが、その様子はまるで公園で遊んでいるかのようでした。

さて、話は変わりますが、昨日、全国でどれくらいの人々が天体ショーを見るために空を見上げたのでしょうか?出勤・帰宅する際に毎日通っているペデストリアンデッキではたくさんの人々が天体ショーを映像に残すために足をとめ空を見上げていました。かく言う僕もその一人でしたが、車やビルの明かりがないところだったなら、もっと綺麗に見えるのだろうなあ、とか、近い将来あそこに立つことができるのだろうかとか、地球人が月に土地を売ったり買ったりしているけど、そもそも月って誰のもので、勝手に売買していいのかな・・・。そんなことを思いながら不思議な天体ショーを眺めました。

神さまが作った世界

2022/11/08

昨日はポカポカ陽気だったこともあり、新聞やニュースを見て昨日が立冬だったことに気付いました。しかし、今日も日差しが降り注ぎ、暦の上では冬の到来となっても外遊びにうってつけの一日となり“ブランコ”や“おうちごっこ”をして遊ぶ姿が見られました。そんな陽気に誘われたからではないでしょうが、童謡「たきび」で歌われている園庭の“さざんか”が次々と咲き始めています。そんな中、プールが設置されるところに一番近いところの「さざんか」がなぜかてっぺんに一輪だけ赤い花を咲かせているのです。日当たりが良いからなのか、気まぐれなのか分かりませんが、自然の不思議を感じます。一方、0歳児ひかり組の子どもたちは収穫の喜びを伝えるべく、保育園を代表して担任の先生たちと一緒に野菜や果物の入った袋を持って隣接する東部運動場まで届けに行ってくれました。しかし、まだまだ行事の意味合いなどを理解することは難しく、近所にお散歩に出かけたと思っている子どもたちもいたことでしょう。しかし、そんな子どもたちの感情とは裏腹に、受け取る側は「子どもたちが届けに来てくれた!」「うれしい!ありがとう」という思いや感情が湧いてきて喜んで下さいます。今日も数か所、軽トラックで採れたて野菜を届けに行き喜んでいただきましたが、子どもたちが届けることとは意味合いが全く違うことは言うまでもありません。来月にはクリスマスを迎えますが、特に4・5歳児がペアになりクリスマスの出来事を伝えることの意味と大切さを感じてもらえる一日となること。そのためにもコロナウイルス感染症やインフルエンザが蔓延することがないように願うものです。

さて、今日は442年ぶりに「皆既月食」と「天王星食」が同時に起こるとても珍しい天体ショーが見られるのだとか。442年前の夜がお天気だったとすれば、織田信長が見ていたかも知れないと言うのですから時の流れを感じさせられます。当然のことながら、現在生きている我々は同じ天体ショーを二度と見ることはできません。たまたまこの時代に生まれ織田信長が見たかも知れない不思議な☆星(月)を見ることができるかも知れないという巡り合わせ!逃すことなくこの目に焼き付けたいものです。

秋を満喫

2022/11/07

ここ数日の間に県内各地の山で初冠雪となったことがニュース等で伝えられるようになり、更に朝夕の冷え込みも進んできました。しかし、日中お天気が良ければ寒さを感じるどころか、身体を動かして遊ぶと汗ばむほどで、まだまだ外で過ごすことができます。それを体感しているのでしょう、4歳児あい組のKちゃんが園庭で仰向けになり空を見上げて気持ち良さそうに眠っているのです。近くには同じてんし組の子どもたちが遊んでいるのですが、面白いことに特別Kちゃんの姿に気に留める様子もなく別なことをして遊んでいるのです。また、その近くでは、3歳児てんし組のM先生が色づいた落ち葉を拾い集め、その落ち葉の穴に解け落ちたゴザの紐を通してネックレスを作ってあげていました。子ども達は唯一無二のペンダントを首にかけてもらいニコニコ嬉しそうにしていました。そんな落ち葉の多くが来週のやきいも作りのために拾い集められてしまうことになりますが、もう少し落ち葉遊びが楽しめそうです。

さて、アメリカやカナダなどのキリスト教信者の多い国では11月の第4木曜日はクリスマスと同じくらい盛り上がる「感謝祭」で祝日です。この日は収穫を祝い、家族や友人が寄り集まってローストターキーなどのごちそうを食べたり、アメリカンフットボールを観戦したりするのが定番の過ごし方だそうです。一方、保育園でもご家庭から野菜や果物を持ち寄っていただき秋の恵みを感謝する礼拝を守り、野菜や果物をお世話になっている方々のところへ届けに出かけます。しかしながら、今年度はコロナウイルスの感染が収まらないこともあり、子どもたち先生たちの代わりに軽トラックで交番や警察署、大河原町役場、桜〇味噌、ご〇すけおばちゃん宅などに出かけてきました。例年と違い子どもたちがいないこともあり、讃美歌を歌うこともなく、とても静かで事務的な訪問となった気がします。そんな中、大河原警察署では春「花の日礼拝で」訪れた5歳児のぞみ組の子どもたちが蒔き、夏に咲いたアサガオの種を署員の方が収穫し、それを袋に小分けにして準備して待っていてくださいました。本当であれば子どもたちに持ち帰ってもらいどんどん増やして欲しいところですが、来年は保育園で育ててみたいと思います。夕方、暗くなり始めたころ、雪虫が飛ぶ姿を今年初めて見つけました。確実に秋から冬へと季節が替わっていることを感じさせられます。

SDGs

2022/11/04

ほとんどの保育施設では安全性や耐久性を考え保育業者から固定遊具を買い求め設置してもらいますが、ご存知の通り、自作した園庭の木製遊具は錆びることはないものの経年により腐食してしまいます。しかし、遊具だった木が薪ストーブの燃料となり身体も園舎内も暖めてくれて、役目を終えることになります。もちろん、保育業者が設置するような金造製の遊具も役目を終えた後、リサイクルされ、別な物へと変わっているかと思いますが、それこそが、SDGsに繋がっているのだと確信します。今日も、遊具としての役目を終えた丸太を薪にすべくチェーンソーで玉切りしていたのですが、2歳児ほし組・つき組の子どもたちがチェーンソーのけたたましい音に誘われたのか、担任の先生たちと一緒にフェンスのところへ並び、僕の作業を見守ってくれていました。そして、玉切りした木を斧で割り出来上がった薪を乾かすために玄関前に運んだのですが、人気を感じた玄関上の窓にふと目を向けると、3歳児ひつじ組のNちゃんが一人、外を向いてベンチに座り真剣に絵本を読んで(見て)いるではありませんか。また、4歳児あい組のN先生が子どもたちと園庭の柿の木に実っていた実を収穫し干し柿作りをしていましたが、そんな姿を見ると自分の心が穏やかになるものです。

一方、昨日はせっかくの休日の朝、地震を知らせるのとは違う耳慣れないアラートに目を覚ました方も多かったのではないでしょうか?海を隔ててすぐの国からこのところ何度となく発射されるロケットにウンザリさせられます。これも何らかの意図があるのでしょうが、我々では止める術などなく、アラートが鳴っても避難する方法も場所もなく、ただ不安を抱えるだけの方々が殆どでしょう。真剣に絵本を読んでいたり、干し柿作りに夢中になる子どもたちのところにロケットが落ちることを考えた時、安全に逃げる方法も隠れる場所も確保することが困難なのは言うまでもありません。同じ地球人として互いの違いを認め合い、みんなが仲良く過ごすことができるようになることを願うものです。また、数日前、仙台に本店を置く地方銀行に男が押し入り、「爆弾を持っている。金を出せ」と窓口の行員を脅すという映画のような事件が発生しました。なぜ、そのような行動に出てしまったのか知る由もありませんが、ロシアがウクライナに侵攻して以来、世界情勢が一変して食料も光熱費も値上がりし、コロナ禍で仕事もなく年末を迎えることに不安や困難を抱えていたのかも知れません。SDGs(持続可能な開発目標)の掲げる17の目標のうち、貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、世界のさまざまな問題を根本的に解決し、すべての人たちにとってより良い世界が訪れるよう祈り、できることを考え取り組んでいかなければならないことを思わされます。

ありがとうございます!

2022/11/02

コロナウイルス感染症の感染が続いている影響で家庭保育や保育時間の短縮をお願いすることになり、ご迷惑・ご心配をおかけしていますが、多くの方々にご理解・ご協力をいただいていることに心から感謝いたします。しかし「先生たちは大丈夫ですか?」「本当に大変ですね」「先生たちあっての保育ですから・・・!」と職員を心配し、お声がけ下さる保護者が大勢いらっしゃり、そんな言葉に励まされています。そして、数日間、家庭保育にご協力下さっていたI君とT君は、お休み中、以前保育園で染め物をしたことを家庭で再現すべく、邪魔者扱いされることの多い「セイタカアワダチソウ」を使って染め物に取り組んだそうで、今朝お母さんが「園長先生、お休みの間に染め物をしてみました」と言って、染める前ときれいに染まったタオル地のハンカチを見せて下さいました。突然の家庭保育の依頼でさぞかし大変な思いをしながらの数日間を過ごさなければならないはずなのに、お休みをポジティブに捉えてくださっていることが伝わってきました。しかし、コロナ対応でネガティヴ思考になりかけていた僕も仕事(保育)に活かさなければならないことに気付かされました。

さて、今日も天気が良く園庭のあちこちで外遊びに興じる子どもたちの姿が見られました。そんな子どもたちに、「ザクロが食べたい」とのリクエストされたため、実が割れた数個のザクロを収穫して味わってもらいました。すると「ザクロパーティーだ!」と大騒ぎ!そして、しっかり塾した実は酸味より甘さが強くなっていて「おいし~い」と言いながら大喜びしながら食べていたのですが、問題は口に残る種!その種を誰が一番遠くに飛ばせるか種飛ばしが始まり賑やかな声が響きました。また、来春に収穫できるように、野菜作りをご指南くださっているYさんにお手伝いいただき玉ねぎの苗を植えました。これから迎える寒さに負けず、美味しく育ってくれることを願います。

どうなってるの?

2022/11/01

毎年この時期になると今年の冬は寒さが厳しいとか、暖かく雪が少ないとかいう情報を耳にするようになります。当たっているのかどうか定かではありませんが、今年は寒いのだとか・・・!?そんなことを聞くと、果たして春まで暖炉の燃料である薪が底をつくことなく過ごすことができるかどうかとても心配になります。特に今年は燃料費の高騰が続いていることもあるので、地球にも財政的にもできるだけ負担のかからない燃料が必要だと思っているのです。もし、本当に予報通りで、ストックしてる薪がこのままであれば、燃やし方にもよりますが間違いなく足りなくなりそう!そこで、まだ切っていない丸太をチェーンソーで玉切りし、僅かばかりですが薪作りをしました。数ヶ月使っていなかったチェーンソーのエンジンが動くかどうかが心配でしたが、けたたましい音をたてて動いてくれたお陰で斧だけでは割ることができない節のある硬い木もいいサイズの薪にすることができました。そんな薪作りをしている時のことです。園庭から5歳児の男の子たちが「ニ◯リで枕買ってきて」という面白い会話をしながら遊んでいる声が聞こえてきたのです。一体何をして遊んでいたのか、どういうスチュエーションだったのか、なぜ「I◯E◯」でも「東◯イ◯テ◯ア」でもなく「ニ◯リ」なのか、そして、商品が家具ではなく「枕」だったのか気になって仕方がなかったのですが、子どもたちは忙しそうに駆けて行ってしまい、また、僕も作業の続きがありその心意は何だったのか分からずじまいでしたが、子どもたちの遊びや頭の中がどうなっているのか知りたくて仕方がありませんでした。一方、4歳児はと組のFちゃんたちが砂場で型抜きを使って砂遊びをしていたのですが、Fちゃんは特に自分でも納得した作品(ケーキ)が出来上がったのが嬉しくて「園長先生見て」と言いながら職員室へやって来ました。そこで、少し華やかに飾りつけしてもらえたらと、畑に咲いているマリーゴールドを切ってあげたのですが、崩れないように固めて砂のケーキに花は必要なかったようで、砂場に飾りつけされ砂場が明るくなっていました。

さて、中々感染者が減らないコロナウイルス感染症。換気や消毒などしながら日々緊張状態の中で保育を続けています。幸いなことに天気も良く、蜜になることなく外遊びができています。さらに日中比較的暖かいことから、5歳児めぐみ組の子どもたちは外で給食を食べていました。そんな子どもたちに熟して実が破れ、ルビーのような綺麗な実が見えるザクロを収穫してあげました。食後のデザートの他に味わっていました。さて、このままずっとお天気が続くことはないと思いますが、一日も早くコロナが落ち着き、保育園生活最後となるであろう「5歳児遠足」が晴天の下、出かけられることを願うものです。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。