保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

大切!

2022/10/17

コロナ禍になって以来、それ以前には当たり前に行われていた保育や行事内容について見直しが求められるようになりました。同じように定期的に行われていた研修会も中止になったり対面ではなくオンラインでの開催と変化してきましたが、ワクチン接種が進んだことや感染者が減ってきてことなどから、少しずつ対面式での開催も増えてきました。先週土曜日にも仙南2市7町の保育所(園)の研修会が行われたため、複数の先生たちが参加してくれました。僕は、同日にM学院女子大学で開催された国際シンポジウムに参加させてもらい、フィンランドの小学校長のお話を聞いてきました。また、今日は日本保育協会(保育団体)の東北・北海道支部の役員会・研修会への参加(司会)しなければならず、園を留守にさせてもらい、県北の保育園に出かけてきました。この保育園の先生方とはこれまでも交流があるのですが、移転新築した園に行くのは初めてということもあり保育環境を見られることも楽しみに出かけました。駐車場に車を止め、玄関に向かったのですが、簡単には敷地内に入ることができないセキュリティに感心させられ、玄関を入ってすぐに子ども心をくすぐる建物内の高低差、職員の皆さんの挨拶の素晴らしさに気付きました。役員会が始まる前に園舎内を詳しく案内していただきかましたが、モンテッソーリ教育を取り入れていることもあり、子どもたちが自分のやりたいことに取り組めるスペースや教具が整えれれていることなどからその保育方針やこだわりが随所に感じられました。特に汚い臭いというイメージがつきまとうトイレが、生活スペースと区別されることなく作られていること、隠れ家のような絵本スペース、緑あふれるランチスペースなど設計の段階から保育経験者である園長が関わり、これまで見てきた保育施設だけでなく、子どもたちにとって良いと思ったところ(もの)を子ども目線、保育者目線で取り入れて建築されたことが感じられました。そして、他の園を見ることで気づくことがたくさんあること、その大切さを痛感しました。我々の園でも取り入れたい・真似したいと思ったことが複数あったので、早速取り組んでみたいと思います。

一方、研修では、保育協会本部の常任理事から保育に関する「最近の動きと将来展望」、厚生労働省子ども家庭局保育課長から「保育をめぐる国の動向と課題」について話をしてもらいました。その中で、静岡県の認定こども園で起きた送迎バスによる事件から安全管理の徹底に関する緊急対策、コロナ対策、処遇改善、業務負担軽減、待機児童対策、児童福祉法の改正、こども家庭庁についてなど、重要なことを聞かせてもらいました。時代の変化とともに求められることが変わること、そのために常に学び続けなければならないこと、学ぶことの大切さを再認識させられました。

また楽しみが!

2022/10/14

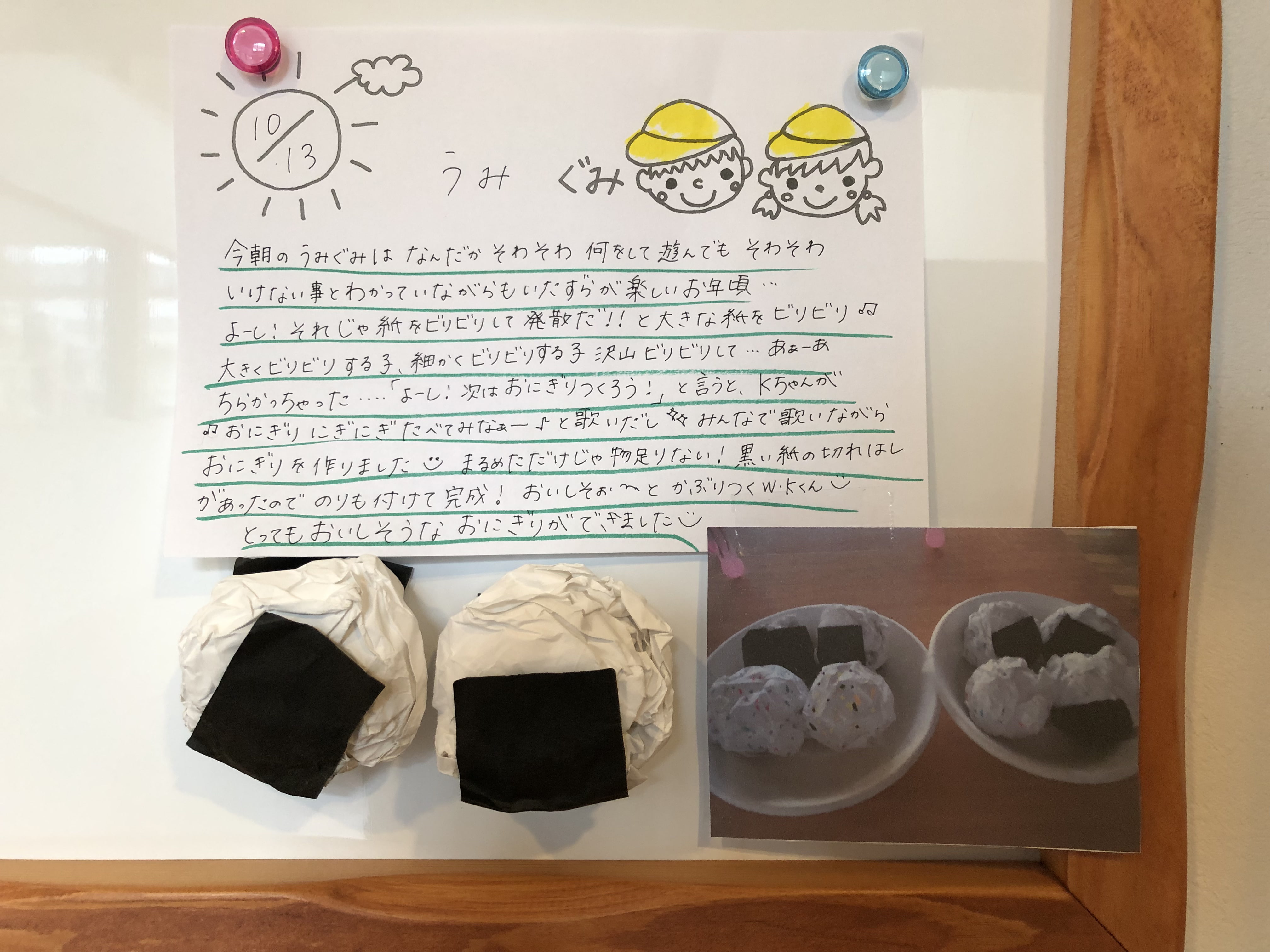

今日は太陽の日差しが降る注ぐ秋空となりました。4・5歳児はサッカー教室で身体を動かし、あい組はサッカー教室後も疲れた様子もなくアスファルトのところで走り回り、そこで見つけたカタツムリを囲んで笑ったり言い争いをしたりしながらの観察。3歳児は4歳児に刺激を受けたようで園庭で綱引きを楽しむなどして過ごしていました。一方、園舎内のいたるところに5歳児のぞみ組・めぐみ組の子どもたちと担任たちが企画してくれていた「ひかりのこまつり」の開催を知られるポスター(チラシ)が貼られています。本当な「夏まつり」としての開催を予定していたものの、コロナ禍にあって時期がずれてしまったことがポスターに書かれて(描かれて)いる商品からも分かります。それでも開店当日はお店屋さんになる子どもたちもお客さんになる子どもたちも大喜びすることでしょう。そうそう、掲示板に1歳児うみ組の楽しそうな取り組みと、それによってできた美味しそうなおにぎりが飾られています。是非ご覧になってみてください。

さて、15年前まで、まさか自分が電車通勤することなど考えてもいませんでしたが、それを可能としたのは、1872(明治5)年10月14日、新橋・横浜間で日本初の鉄道が開業したことから始まったのでしょう。そして、今日、2022年10月14日は鉄道開業150年を迎えたこともあり、各地でイベントや記念行事が執り行われたようです。鉄道も時代とともに様々なことが進化し、特に1964年に新幹線が登場して以来、開業当時とは比較にならない速さで、しかも時間に正確に移動することができるようになりました。更に最高時速500キロで疾走する次世代の「夢の超特急」リニア中央新幹線の建設が始まるなど更なる進化を続けています。そんな夢の超特急とは正反対に園庭にはその勤めを終え走ることのない車掌車が保育園のシンボルとなって置かれていますが、現役時代、時には蒸気機関車に旅客車と一緒に一番後ろで引かれていたのかと思うと何とも感慨深いものがあります。そして、人口減少により利用者が少なく赤字路線では廃線となりそうなところもあり、時刻表を見ないでも電車に乗ることができる都会との格差を痛感します。東京並みにとは言いませんが、できることなら東北本線ももう少し本数が増えてくれること、そして風で遅延や運休になる事が少なくなることを願うものです。

今日はこんな日

2022/10/13

今日10月13日は「さつまいもの日」なのだそうです。さつまいもは江戸時代「十三里」と呼ばれていたようで、それは「栗(九里)より(+四里)うまい十三里」と洒落を効かせ「十三里」という名前で焼き芋を売り始めたところ、これが大ヒットし「さつまいも=十三里」となったとのこと。こんな粋な洒落がきっかけとなり売り上げに影響するとは面白いものです。そんな焼き芋のように売り上げに影響することはあり得ませんが、先日の3・4・5歳児の「親子で遊ぼう会」で4歳児のプログラム「障害物リレー〜卵を守ってゴールを目指せ〜」に登場した障害物「恐竜」が子どもたちだけでなく、保護者の方々にも喜ばれたようで、「購入しようか迷っています」とか「来年も同じプログラムを行なって欲しい」いった感想も寄せられているのです。しかも、それが4歳児クラスの保護者の方々だけでないのが嬉しかったり、不思議だったり。こんなに喜んでもらえたのですから、箱の中で眠ってもらうことなく時々登場してもらうことも考えても良いのかも知れません。まさかと思いますが、親子で遊ぼう会のプログラムがきっかけて恐竜の販売促進に寄与し、複数の家庭で恐竜が暴れるようなことがないことを祈ります。

さて、先月0歳児ひかり組に入園したY君もS君も随分保育園に慣れてくれたようで、泣き声が聞こえなくなって来ました。そんなこともあり、以前に比較にならないほど外遊びの時間が長くなった印象を受けます。今日も職員室前の砂場で先生たちに見守られながら遊ぶ姿が見られましたが、M君は三輪車がお気に入りだったようで、足がペダルに届かないタンデムの三輪車の椅子から降りることなく、担任のM先生にペダルを漕いでもらっていたのですが、なかなか思うように動かないので、近くにいた3歳児に「ねえ、ねえM先生だけじゃ動かないから後ろから押してあげてくれない」とお願いしてみると、一人二人と子どもたちが繋がり、グリム童話の「黄金のがちょう」を彷彿とさせる素敵なシーンとなりました。また、遊ぼう会を終え、クラスの団結だけでなく更にクラスの枠を超えた交流ができている5歳児は、園庭の廃材や丸太でできた家を舞台にバラバラになったゴザの紐で枝を結んだシャンデリアがぶら下げられ、その下ではBBQが開かれていました。

蜘蛛のよう

2022/10/12

お天気がいい日、職員室前のバルコニーは格好の遊び場となり相変わらず子どもたちの声が響き、朝きれいに消毒(拭き掃除)をしたサッシがあっという間に子どもたちの手形やキスマークでいっぱいになります。また、誰かしらが柱上りに励み、順番を守りながら上を目指して上っています。そこで、子どもたちの目標と達成感を味わってもらうべく、頂点に鈴を取り付けてあげました。すると、これまで以上に挑戦者が増え、いつの間にか上まで上ることができる子どもたちが増えているではありませんか。今日も、いつもの顔ぶれである3歳児ひつじ組のKちゃんとNちゃんが手足を器用に使って上を目指しています。そんな2人の様子を見て手本を見せてあげたいのでしょうか、4歳児あい組のA君が不思議な足の使い方で蜘蛛のように見事に上り、また、同じあい組のMちゃんは「園長先生写真撮っててね」と言いながらスイスイと上って鈴を鳴らして下りてくるのです。こんな日々の遊びが先日の親子でご覧いただいたような子どもたちの身のこなしに繋がっているのだと思います。そして、こんな経験が、今朝仙台駅前のファッションビルなどで行われていた窓掃除をするプロに繋がらないとも言えません。

さて、紅葉することがないような勢いで桜の葉が落ちてきているような気がしていたのですが、3歳児ひつじ組のR先生が、そんな落ち葉を子どもたちの帽子にテープで留めてあげていました。すると、たった二枚の落ち葉を留めてもらっただけで、「わたし、うさぎになったんだあ」と嬉しそうにしているのです。鈴や落ち葉というちょっとしたきっかけ・アイテムをもとに遊びや活動が発展していく、それを再確認・再認識することができた朝でした。

お知らせです

2022/10/11

先日の園だより「こひつじ」でもお知らせいたしましたが、10月末まで保育園の近隣の道路の修繕工事が行われます。これまで送迎に支障はありませんでしたが、10月15日(土)と10月19日(水)の二日間、車両の通行が規制される時間帯が発生し、通常通り正門から入り、正門から出て頂かなければならないことがあり、譲り合いが必要になります。特に送迎時間に重なる時間帯と東部体育館を利用する方々も正門から入り、正門から出ることになりますのでご注意下さい。どうぞよろしくお願い致します。なお、天候により日程が変更になる場合もあるとのことです。ご理解・ご協力をお願いいたします。

次に向かって

2022/10/11

今日は、子どもたちも保護者の方々も先生たちも先週土曜日に行われた3・4・5歳児の「親子で遊ぼう会」の余韻が残る中で一日を過ごしていたように思います。この日「遊ぼう会」を迎えるのを指折り数え、楽しみにしていた子どもたちからは目標を達成したという充実感と満足感、保護者の方々の中には筋肉痛や腰痛という災難に悩まされる姿、先生たちからは無事に終えることができたという安堵感と疲労感が伝わってきました。しかし、子どもたちも先生たちも止まってはおられず、来週は園庭の畑でのいもほり、また5歳児は先日Hさんに届けていただいた新米を焚き、稲刈りを手伝って下さった方々をお迎えしてご飯を食べる計画や夏に出来なかった「夏まつり」を「秋祭り」へと変更して行うことなどが予定されています。そうこうしているうちに11月を迎え、収穫感謝の時期となり、それもあっという間に過ぎ、キリスト教の園として特に大切にしている「クリスマス」の準備となるのでしょう。そんな季節の移り変わりを感じさせるように桜や柳の木から次々と葉っぱが落ち、植物たちからも冬への準備を始めていることが伝わってきます。そうかと思えば、畑に植えられた(蒔かれた)冬野菜がしっかり育っている中、夏にたくさんの実を付けたトマトから落ちた種が春と勘違いしたのか沢山発芽して苗が育っています。そんな健気な苗を見ると、そのままにしておくのは忍びなく思います。育たないことを前提にプランターにでも移植してみよう!そう考えています。

PS:現在小学校4年生になる卒園生M君がレーシングカートの古タイヤを子どもたちに遊んでもらうために持ってきてくれました。菅生はもとより、栃木にまで出かけ練習しているとのこと。将来、卒園児がF1ドライバーとなって活躍してくれるかも知れないと思うとワクワクします。

最高です

2022/10/08

今日は多くの乳幼児施設で「運動会」が行われたことと思いますが、昨日の雨を考えれば日程の延期や屋内での開催を判断したところがあったかも知れません。何を隠そう、僕も昨日のグラウンドコンディションを見て、屋外での開催は厳しいと思い小学校の体育館での開催をシュミレーションして眠りにつきました。しかし、朝起きて直ぐに外を見ると仙台は雨が上がり、道路も乾き始めていることから、もしかすると外でできるかもという一縷の望みをかけて園に向かいました。園に着いて直ぐにグラウンドの状態を確認しに行ってみると、水溜りはあるもののぬかるむほどではなく「大丈夫かも?」と一筋の光明が差して来たのです。しかも、それは僕だけでなく先生たちも同じで、また体育館とグラウンドを管理して下さっている管理人さんも同じだったようで、担当日ではなかったにも関わらず状況確認をしに来てくださり、水溜りの水を掻き出し砂を運び均す作業まで手伝って下さったのです。ということは、当然のことながら誰一人として体育館での開催は考えずテントや旗や音響の準備が進められ参加者を待つことになりました。嬉しいことに、その間3歳児ひつじ組のKちゃんのお父さんが「園長先生おはようございます!何かお手伝いすることはありませんか?」と手伝いに来てくださり、グラウンドの整備や備品を運ぶ手伝いをして下さったのです。このように多くの方々にサポートしていただき始められた頃には雲ひとつない青空が広がり、その下では笑顔と歓声と悲鳴とが広がりました。その様子を見ていて、やはり青空の下での親子行事は最高だと感じました。それだけではありません。全てが終了し、片付けをする時にも沢山の方々が手を貸してくださる姿にも喜びを感じました。そして、全ての片付けを終え、職員室に集まり報告事項を確認して退勤となったのですが、疲れていてほっとしたいだろうに、玄関ホールに張り出された今日の写真を見ながら「この写真の◯◯君の顔良いよね」「こんなに高くジャンプしてるの誰?」「マスク外すとこんな顔なんだね」「◯◯くん・ちゃん、本当に恐竜怖がってたね」「○○君のお父さん早かったですよね」など話が絶えない先生たちの姿・様子から、こんなに子どもたち、保護者の方々を思っている先生たち(園)はそう多くはないように思い嬉しくて仕方がありません。最高のスタッフ、保育園だと思います。ただ、少し残園だったことは、まだまだコロナの影響によって参加人数を制限しなければならず、おじいちゃん、おばあちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちなどに参加してもらえなかったことです。

最後にご参加くださった皆さん、家庭保育にご理解ご協力くださった保護者の皆さん、東部体育館・運動場の管理人の方々、毎年テントを快く貸してくださるY工務店など全ての方々に感謝いたします。ありがとうございました。

やればできる!?

2022/10/07

先日、間もなくザクロが食べられそうになっていることをお知らせしましたが、園庭に植えてある柿の木に実っている実も少しずつ色付き始めたことで、子どもたちも気づくようになりました。特に正門近くの木にオレンジ色に熟した実を見つけた5歳児めぐみ組のK君とS君。木の下から実を眺め「おいしそうだなあ、採って食べたいなあ」と話し合っている声が聞こえてきました。実はこの柿、渋柿のためそのままかじると、スーパーや果物屋さんで売られている甘柿では味わえない衝撃的な味・感覚を味わえるので、本当なら採って食べて欲しいと思っているので、こっそり食べてくれないか見ていたのですが、さすがに5歳児なると自分の気持ちをコントロールできるようになり、採りたい実を眺めるだけで我慢できるのです。また、多くの5歳児はこれまでの経験から、この柿の実は甘くないので食べない方がいいとインプットされているため、色付いても採って食べることはほとんどありません。だからこそ、何とも表現しずらい渋柿の味をK君たちには経験して欲しかったのですが、残念ながら今日は叶いませんでした。

ところで、この頃、めぐみ組で“アルプス一万尺”が流行っているのか、今朝A君に「園長先生、超早いスピードでやってみよう」と言われやってみたものの、A君の要求するスピードに乗ることはできず、取り巻きにまで大笑いされてしまいました。そこで、「あのね、アルプス一万尺は、みんなが歌っているさんびかでもできるんだよ。」と伝え、この頃歌っている讃美歌を歌いながらやってみました。すると、歌は違えどピッタリなことに大喜びして担任のN先生にも伝えていました。ところがさすがN先生、今度は讃美歌ではなく子どもたちが好きな歌でもやってみて「この歌でもできるね」と皆で喜び合っていました。

さて、明日は3・4・5歳児の「親子で遊ぼう会」の予定日です。ところが午前中から雨が降り始め、午後、お借りしたテントの設営など終えた頃には会場となる東部グランドには大きな水たまりが・・・。この夜中には雨が上がり、風が吹いて乾いてくれることを願いながらも、小学校の体育館での開催となっても大丈夫なようにシュミレーションして準備物をバスに詰め込みました。

気になる

2022/10/06

2017年9月だったでしょうか?古タイヤと角材とベニア板を使って、どこの公園にも乳幼児施設や学校にもない唯一無二の遊具を作りました。これまで園見学に大勢の方々がお見えになりましたが、某大学の先生(先輩)と同僚の先生方がお見えになった際、「どうやって作ったのか、どうすればこんな動きになるのか?」と言わしめるほど、何とも不思議な動きをすることもあり、楽しい遊具として認識され、想像以上に子どもたちに喜ばれボロボロになるまで使われてきました。そんな遊具も雨風に晒され、経年劣化によってボロボロになり、いよいよ修繕補修、または処分の時を迎えなければならないと思っていました。おそらく多くの先生が同じように感じていたのでしょうが、今朝5歳児めぐみ組のN先生が「園長先生、あの遊具小さいクラスの子どもたちは少し危なくなってきたのですが、私では直せないんで・・・」と言いにくいであろうことを伝えてくれました。担当者が毎月遊具点検を行うだけでなく、制作者である自分も掃除や植物の管理をしながら点検・修繕をしていたのですが、前述のように、この遊具は思いの外、子どもたち人気があったため様子を見ていたところもありました。しかし、意を決してバラバラにする作業に取り掛かりました。すると、園庭で外遊びをしていた2歳児ほし組のA君、H君、つき組のR君が近づいてきて「何してるの?〇△×♯♭☆なの?」と話し掛けてきました。どうやら近くで見ることや使うことのない道具が気になったようで、ドリルが音を立てる度に三人で顔を見合わせニヤッとしていました。一応バラバラにしたタイヤは今後のことを考え、車掌車に片付けておいたので、今度は新たに作る時に見てもらいながら作業をしたいと思います。

さて、ここ数年、実が付くことのなかった園庭のザクロ、昨年思い切り剪定したのが良かったのか、今年は結構な数の実が実っています。そして、そろそろ硬い皮が爆ぜて(はぜて)中の実が見えるようになるはずなのです。それを収穫して皆で食べられる日がいつになるのか気になっているのです。また、正門前や玄関前までの道路などに連日落ちて来る桜の葉の掃き掃除をしている時のことです。以前アオダイショウがねぐらにしていた桜の木にキツツキが開けたと思われる穴が落ち葉によってきれいに塞がれていることに気付きました。その様子に自然って不思議だなあと思いながらレンズに収めました。しかし、何となく気になったので映像を確認してみたところ、単純に落ち葉がはまったのではなく、何らかの生き物が意図的にそうしたように見えるではありませんか。しかも、その正体がスズメバチの巣のように思えてならないのです。しかし、ハチたちが出入りする様子もなくとても静か!もしかすると既に巣立った後なのかも知れませんが、駆除することも含め様子を見ていかなければと思います。

Say cheese !

2022/10/05

雨に降られましたが、写真撮影では笑顔が見られ、ホッとしました。皆さんありがとうございました。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。

PDFダウンロード

PDFダウンロード