保育日誌

下記よりご希望の保育園をご選択下さい

よかったね

2023/02/15

感染症の感染拡大による登園自粛のお願いやご本人の体調不良などで年間行事には入っていたものの、中々実現できないことの多かった“ごろすけおばちゃん”ことkさんにいらしていただいての「お話の部屋」。今日を入れても残り2回となってしまったこともあり、何とか実現できるようにと願っていましたが、子どもたち、先生たちの願いが届いたようで、本当にしばらくぶりにいらしていただくことができました。バスでお迎えに伺い園に到着しバスから玄関に向かう時、kさんを見つけた子どもたちが「わ~い。ごろすけおばちゃんだ~!」と言いながらフェンス際まで駆け寄ってきて、握手やタッチをして再会を喜び合っていました。また、ランチルームの暖炉の前に並べられた椅子に座ってKさんを待っていた4歳児はと組の子どもたちは以前のことを忘れることなく覚えていて、投げてもらったお手玉を受け取ると、「これ知ってる。頭に載せるんだよね」とにこにこ嬉しそう。そして、全員にお手玉が行きわたると予想通りKさんが「落とさないように頭に載せてみて」と声を掛けると、待ってました!とばかりに頭の上にお手玉を載せ、背筋を伸ばし落とさないように必死に立つ姿が見られ、何とも微笑ましく思えました。その後、あい組の子どもたちもはと組の子どもたち同様にお手玉を使った遊びをしていただいた後、絵本を読んでいただいていました。ところが、僕が後ろにいることにすら気付かないほど集中して(夢中になって)絵本を読んでもらっていました。来月の5歳児クラスでの「お話の部屋」が今年度最後となりますが、Kさんも子どもたちも体調を崩すことなく当日を迎えられることを今から祈っています。

何が(どう)見えますか?

2028/10/14

金曜日から土曜日にかけて、あんなに降り積もった雪があっという間に融けてしまい、日陰で氷となっているか、かき氷のようになって辛うじて残っているだけになりました。子どもたちは、そんな貴重な素材を集めて遊んでいましたが、中でも4歳児あい組のSちゃんとYちゃんはきれいな氷を集めて「園長先生見て」と言って自慢げに見せてくれました。それを近くで見聞きしていた5歳児めぐみ組の女の子たちが「すっご~い!きれい」と羨ましそうに眺めていました。そうかと思えば、車掌車の陰にしゃがみ込んだめぐみ組の男の子たちがカチカチになった雪を叩き割り、三輪車につなげたワイドカート(乗り物)の荷台に積み込むのに夢中になっていました。ところが、わざわざ荷台に運ぶと途中でこぼれてしまうこともあるので「ねえ、ねえ、乗り物を近くに運んできた方が、せっかく集めた雪がこぼれないと思うんだけど・・・?!」と提案してみたのですが、彼らなりに信念があるようで、「えっ、これでいいの!」という返事が返ってきて冷たさを気にする素振りもなく遊んでいました。そんな時、職員室のY先生から「園長先生、正門近くに見知らぬ方がいるのですが・・・」という声があり、その声掛けを合図に防犯訓練が始まりました。何も知らない子どもたちは、犯人役に扮して下さった大河原警察署の警察官に「おはよう!だあれ?何しに来たの?」とフェンス越しにフランクに話しかけながら近づいて行きます。そんな子どもたちに声を掛けながら「おはようございます。何か御用ですか?」などと声をかけるなど対応をしたのですが、ナイフを手にし、あの手この手で玄関へ近づこうとするのです。そこへ、助っ人として登場した登場し、一緒に対応に当たってくれたのは言うまでもなくT先生。犯人役の警察官もたじろぐような声と態度、そのも甲斐あり、玄関までたどり着くことができず、途中で駆け付けた警察官に取り押さえられて終了となりました。今回は訓練ということで模造品のナイフでしたが、もし本物のナイフや凶器を持ち、それを取り出し(振り回そうとする)犯人(複数ならなお)を目の前にした時、落ち着いて対応することは難しいことを感じました。一方、僕らが犯人役に対応している間に、賑やかだった園庭からあっという間に子どもたちと先生たちの姿はなくなり園舎内で身を潜めていました。そして、2階ホールで3・4・5歳児に防犯標語「いかのおすし」のお話しをしていただいて訓練が終了となりました。その後、職員室で講評をいただき(及第点をいただき)『さすまた』の使い方を指南してもらい、起きてはならない緊急時の対応を考えることができました。

何が見えるのでしょう、朝からご機嫌でコップを握りしめ、楽しそうに中を覗き込んでいた0歳児ひかり組のM君など、保育園で日々あふれる沢山の笑顔が悲しみや涙顔になることがないように願うものです。

ごめんなさい

2023/02/13

雪の影響で一日遅れてしまった園庭の遊具の新設及び改修工事ですが、昨年度同様、今回も卒園児のお父さんであるYさん、Nさん、Sさん、そして、3歳児てんし組のNちゃんのお父さんにもお手伝いいただき作業を行いました。せっかくの連休にも関わらず、園の子どもたちのためにと朝から夕方まで時間を作ってくださいました。前日に雪かきをして準備をしていたとは言え、まだまだ雪が残りぬかるむ中、木(自然)の風合いを生かして手作りということもあり思うようにいかないこともありました。しかし、様々な資格を有する方々ということもあり、どうすればいいか、より良いものになるか意見と思いと知恵を出し合い、笑いながら取り組みました。ところが、今回の環境整備でシンボリックなところとなった大きな“うろ”のある桜の木を鳥海石の上に設置するときばかりは、その大きさが際立つこと、またできるだけ腐食しにくいようにすることを意識しながらも、子どもたちが“うろ”の中に入って遊ぶことをイメージし上下を考えつつ、あってはならない事故が起こることがないようにしっかりと安定することを最優先に何度もやり直しを重ねてようやく設置できました。その間の皆さんの表情はまさに職人・プロの顔つきとなり、鳥海石の顔をどう見せるか、重機を使うとはいえ(使うからこそ)重い石や桜を持ち上げるにはどこに帯(ロープ・ワイヤー)を掛けて持ち上げるかなど真剣そのもので、僕など全く持って必要ない存在だったように思います。そんな僕とは対照的に、在園中から父の仕事に憧れを持っている(持っていた)卒園児R君(小学校3年生)が一緒にきてくれて、作業の様子を見ていたのですが、血が騒いだのでしょう、見ているだけでは飽きたらず、要所要所で手際良く手伝ってくれるのです。特に前述の桜のうろの中をきれいに掃き掃除してくれるなど、その働きぶりは大人顔負け!その様子にお父さんは嬉しそうにしていました。ちなみに、 R君が掃き掃除をしてくれたというのに、うろの中にはたくさんのおが屑のようなものが残っていたこともあり、朝、外遊びに出てきて不思議なうろの中に入り「恐竜の口の中にいるみた〜い」と喜んでいた子どもたちの服にたくさんまとわりついた木の屑と服がモップとゴミの関係のように見えてなりませんでした。保護者の皆様には洗濯物を増やしてしまうことになり申し訳ありませんが、しばらくはそんなことがあるかも知れませんがご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、作業を優先し昨日の礼拝を欠席させてもらいました。神様お許しください。

残念

2023/02/11

昨日、お昼前から降り出した雪。何時まで降り続いたのでしょう、今朝外を見ると雪は止んでいたものの全てのものが雪に覆われていて新聞によると仙台の積雪は19cmとのこと。昨日の夕方の時点で今日の園庭整備作業の開始を遅らせることにしていましたが、どう考えても除雪作業は必要かと思い当初の時間に園に向かうことに・・・。祝日と雪の影響もあり普段より交通量は少ないと思ったのですが電車で園に向かいました。案の定、正門から玄関前の通路はもちろん、隣接する東部体育館の駐車場も昨日雪かきをして融雪剤を撒いた形跡もなく物凄い積雪。そこで、昨日から準備しておいた軽トラックで除雪作業をすることにしたのですが、もし今日が祝日でなかったなら、フワフワの雪が積もった園庭に子どもたちが飛び出し「待ってました」とばかりに雪遊びを満喫し、場合によっては軽トラックでソリを引っ張ってあげられたと思うと残念で仕方がありませんでした。一方、本来の目的である園庭の環境整備はこの積雪では影響が多過ぎると判断し、 Yさんと、どこをどのように手を加えるか話し合い、その場所と材料となる木を覆っている雪かきに専念し、明日本格的に作業に取りかかれるように下準備するだけとなりました。それでもそれなりの時間と体力が必要で気付けば汗が流れるほどでしたが、月曜日の朝出勤してきた先生たちが辛い思いをしないように歩道や細かいところは手作業で雪かきをして帰宅することにしたのですが、園の近くに住むのぞみ組のNちゃんはお姉ちゃんと雪だるま作りをしていたようで僕に気づいてくれて「園長先生〜!」と手を振ってくれましたが、きっとそんな姿があちこちで見られたことでしょう。

しんせつなともだち

2023/02/10

午前中雪が降る前、結構な寒さの中、3歳児てんし組・ひつじ組の子どもたちが園舎東側の道路でかけっこをして遊んでいました。その時、ひつじ組のT君が転んでしまった途端、近くにいた子どもたちが先生たちと一緒にT君に駆け寄り「だいじょうぶ?」と声をかけてくれるではありませんか。また、明日の園庭改修作業を前に、不要になるであろう園庭中央の太い丸太を転がしました。すると、さっきまでは遊ぶ気配すらなかった1歳児そら組の子どもたちが跨ったり登ったり新しい遊具が設置されたことを喜ぶかのように遊び始めました。その時も近くで友だちが転ぼうものなら、しゃがみ込んで大丈夫かどうか確かめ、担任の先生の顔を見ていました。そんな姿に改めて子どもたち同士のつながりと成長を感じ嬉しくなります。

さて、食べものがない寒い冬のある日、お腹を空かせたうさぎが、雪の中でかぶを二つ見つけました。一つだけ食べて、もう一つを同じようにお腹をすかせているろばに届けます。ところが、ろばは留守だったため、うさぎはろばの家にかぶをおいていきます。家に帰ってきたろばは、それまでなかったかぶにびっくり!そして・・・。こんなストーリーの絵本「しんせつなともだち」は、多くの子どもたちに長く読み継がれるベストセラーであり、僕の好きな絵本の一冊でもあります。この「しんせつなともだち」の情景のように、今日はお昼前から雪が降り積もるという予報が出ていたので、餌が雪に埋もれてしまいお腹を空かせてしまうであろう鳥たちのために、クリスマス礼拝の頃、飾りつけに使ったまま、シワシワになってしまった姫りんごを麻紐に結び、巣箱が取り付けてある園庭のけやきの木と木の間に結び付けてみました。小さなりんごとは言え食べ物が少ないこの時期、鳥たちが気付かないはずはないとでしょう。しかし、気付いたとしても子どもたちが園庭で遊んでいる間は警戒して近づくことなどなく、食べるタイミングを窺っていたかと思います。予報通りお昼前から降り出し積もった雪の中でも赤い実は見つけやすいはず。少しでも鳥たちが空腹を満たしてくれることを願うものです。

大丈夫?

2023/02/09

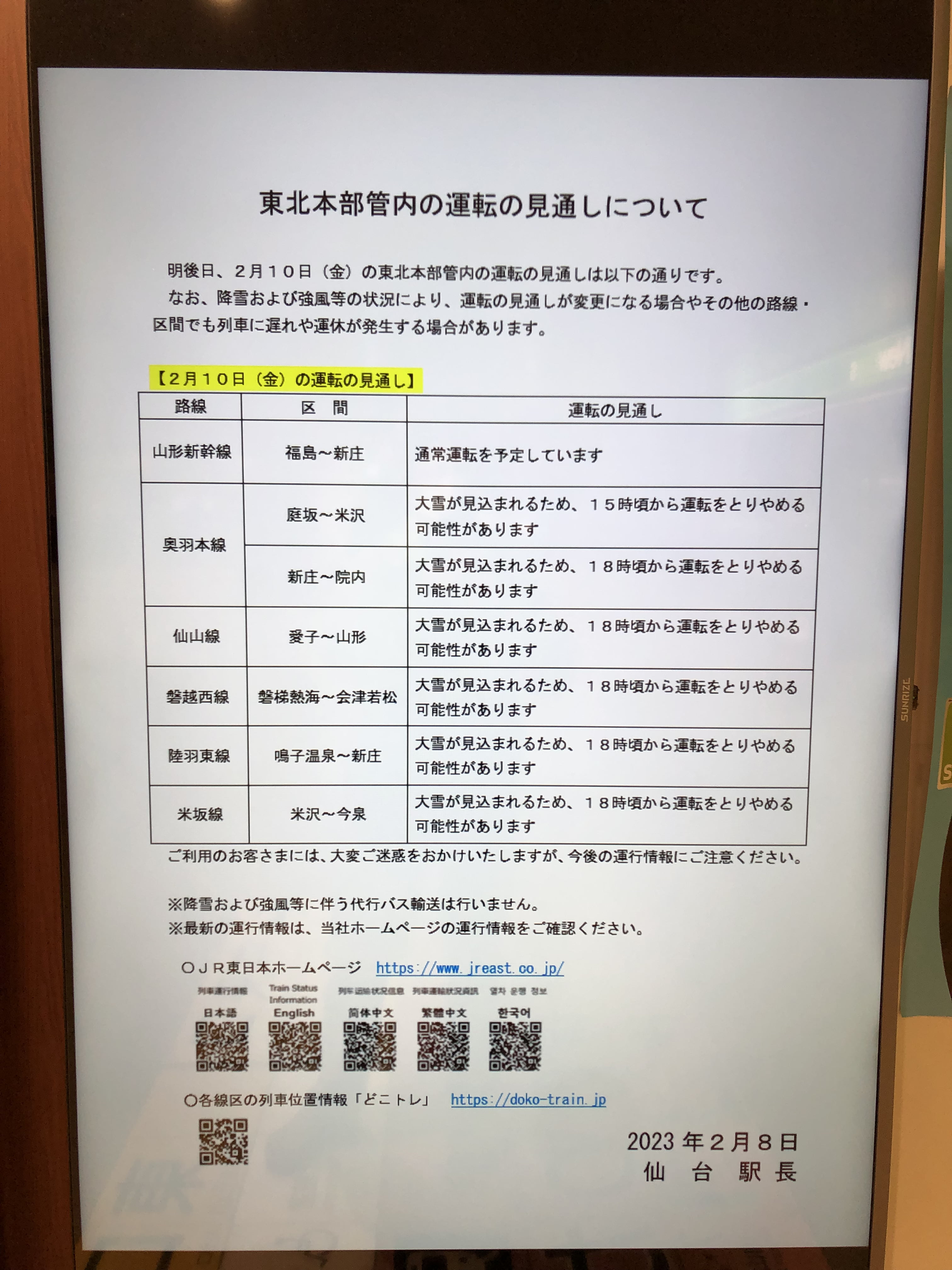

今朝いつものように仙台駅の改札を抜けホームへ向かっていると、明日の午後から降り出すという雪の影響を鑑み遅延が見込まれる路線や運行取りやめになる可能性がある路線が早くも知らされているではありませんか。気象衛星の性能が向上したことにより予報の精度も上がり、予想されることを事前に告知しておくことも可能になったのでしょう。また、そのことによって利用者に安心感も生まれ、混乱やトラブルも防げることにつながるのでしょう。土曜日から園庭の環境整備をする予定もあるので、できることなら、今回の天気予報は外れ、大雪に悩まされることがないように願うのですが、不思議なことに、これまでも園庭の環境整備の作業開始日は雪が積もり、雪かき・雪払いから始まっているので今回も間違いなく天気予報通り雪が降り園庭を覆う真っ白な雪と寒さと闘いながらの作業となるでしょう。

さて、今日は日差しがあったものの明日の午後から雪が降り出すことを想像させるように気温が上がらず、薪割りをしていても手がかじかんでしまうのです。それも手袋をしていてもです。そんな寒さの中、さらに時折結構な強さの風が吹き、園庭の砂を吹き飛ばし砂嵐ができました。ところが、2歳児ほし組・つき組の子どもたちも1歳児うみ組の子どもたちも、そんな風などどこ吹く風と言った感じで遊んでいる様子に、僕が「大丈夫?」「寒くない?」と心配になるほどでした。それもこれも、この数日暖かい日が続いていたことにより、今日が特に寒く感じたのかと思いますが・・・。何はともあれ、明日は午後のことを考え、朝からしっかりと雪対策を(防備)して出かけようと思います。

生きる喜びや生きていくために必要な基礎とは?

2023/02/08

5歳児は2ヶ月後には否応無しに小学校一年生となります。すると、これまで保育園で最高学年として過ごしてきたというのに、小学校に入学した途端、最小学年となり子ども扱いされるようになります。家庭でも保育園でもこれまで知らず知らずのうちにお兄さんお姉さん扱いされていたこともあったかと思います。特に弟妹がいる子どもたちは、お父さん、お母さんに甘えたくても遠慮してしまい我慢していることもあるでしょう。お昼前のことです、めぐみ組の子どもたちが担任のN先生と一緒に園庭の片付けをしている時のことです。何が原因か、何が起こったのか、めぐみ組のCちゃんが急に「園長先生、おんぶして」というのです。そこで特別理由を聞くこともなく「いいよ!」と言ってCちゃんに背中を向けると背中に飛び付いてきます。そんなCちゃんおんぶして歩いていると、「何してるの?」「いいなあ!」「ずるい!」「ぼくも・わたしもしたい」という子どもたちが続出。そんな子どもたちの願いを叶えるべく、短い距離ですが交代交代に負ぶってあげたのですが、その時に気づいたことがあります。それはおんぶをねだってきた子どもたちのほとんどが兄・姉だったことです。もちろん、その子どもたちが家庭で甘えられていないということではなく、他の年齢の子どもたちが保育室へ戻った後で、誰もいなかったから恥ずかしがることなく、そんなリクエストをしてくれたのでしょう。このおんぶがきっかけとなり、片付けの最中にも関わらず、今度は子どもたち同士で「わたしおんぶできるよ」「ほらね」などと言いながら女の子が男の子をおんぶすることも含め楽しそうに遊び始めました。これも長い間一緒に過ごしてきた仲間だからこその姿かと思いますが、残園ながら、年齢的にも、生活時間の変化からこのように男の子女の子が恥ずかしがることなく遊ぶことは小学校に入学すると少なくなることでしょう。そんな意味からも残り少ない保育園生活期間はこれまでと変わることなく過ごして欲しいと思います。

さて、夕方の外遊びが始まる頃、金ヶ瀬の畑に軽トラックを2台駐車することができるようにするため、畑の先生Yさんと遺書に園庭の片隅に山積みにしてある木製パレットの補強をしていました。すると、興味を持った子どもたちが「園長先生、この人だあれ?」「何してるの」と集まってきました。何をしているか伝えても現場を離れず作業を見守ってくれる子どもたちがいたので、金槌を手渡し、釘打ち作業をしてもらったところ、「なんだか怖いなあ」とか「結構難しい」と言いながらもそれはそれは嬉しそうに釘を打ち付け満足そうな表情を見せてくれました。このような子どもたちの表情、姿から、使い方によって人を殺めることができる凶器となること、使い方を知っていれば必要で便利な道具であること、暖炉の上ではめぐみ組の子どもたちが畑で収穫した大根を使って美味しそうな煮物が作られていましたが、火も熱くて怖いけれど暖かさを提供してくれる、美味しいものを作ることができる必要不可欠なものであることを知っていることでしょう。そんなことからも改めて安全とは危険から遠ざけることではなく、危険を知ることだと思った次第です。何はともあれ、早い遅いに個人差はあれど、乳児期からの経験の積み重ねが、いつか実を結び、花を咲かせる。木登りも柱登りもブランコも何度となく失敗を繰り返しできるようになる。そんな子どもたちの育ちを信じ、待ち、願い、祈りながら日々保育をしなければ・・・。

春が来た!?

2023/02/07

今日は天気予報通り、日中気温がぐ~んと上がり春を思わせるような一日になりました。そんな陽気に誘われ園庭で遊ぶ子どもたちも先生たちもジャンパーを脱いで遊んでいましたが、4歳児あい組のMちゃん・Rちゃん・Hちゃんたちにいたっては砂場にしゃがみ込み、チョコレート作り(砂遊び)をするために水を運んで来て砂と混ぜ合わせるのに夢中になっているのです。しかし、Mちゃんは着ているトレーナーの袖が邪魔になったようで、「何してるの」と声を掛けた僕に「チョコ作ってるの!」と教えてくれたと思ったら「ねえ、園長先生ちょっと、ここ(袖のこと)グルグルしてから『ぐ~』と上の方にあげてちょうだい」とお願いするのです。そんなリクエストに応えてあげると「これで大丈夫」と言いながら再び作業に取り組んでいました。また、5歳児めぐみ組の子どもたちは鬼ごっこをして走り回り、暑くなったのでしょう、息を切らし「はーはー」言いながら花壇代わりのタイヤに集まり一休みする様子も見られました。また、栄養士のY先生のお母さんが秋に何度となく足を運んで植えてくださったパンジーやビオラなどの花々がしっかりと根付き寒い中でも可憐な花を咲かせてくれています。先週は氷作りが出来るような寒い日があったというのに梅の木は花を咲かせるための小さなつぼみが育っています。新聞やTVのニュースで各地で蝋梅が黄色い花を咲かせたと伝えています。このまま暖かい日が続くことはなく三寒四温が繰り返され、気付けば園庭のあちこちで春の到来を告げるようにクロッカスが咲き出しスギ花粉で悩まされる日もやってくることでしょう。

一方、このところ、インフルエンザや感染性胃腸炎でお休みする子どもたちが見られます。そんな影響を受け、お休みする子どもたちが多い中、0歳児ひかり組の保育参観が行われ、保育参観最終日(千秋楽)を締めてくれました。入園当初、まだ歩くことも出来ず、泣きながら登園していた子どもたちが笑顔で過ごし歩行もしっかりしている姿に改めて成長を感じさせてもらうと共に先生たちの関わりに感謝するばかりでした。今年度の保育も残り少なくなってきました。体調が優れない、いつもと違うといったときは様子を見ていただき無理のない登園をお願いいたします。

楽しそう!

2023/02/06

今週末から始める予定の園庭遊具の新設、改修作業に向けて、作業のメインとなって取り組んでくださるYさんが材料となる丸太をこの休み中に園庭に搬入してくださいました。先週までなかった丸太に子どもたちは興味津々で、特に3・4・5歳児は早く外に行きたくて仕方がない様子。しばらくして外に出ると待ちきれなかったのでしょう。案の定、何人もの子どもたちが大小・長短様々な丸太や自分たちの背丈ほどある桜の丸太に恐る恐るよじ登り、登った後、その高さを実感・認識し「うわ~怖い」「高~い」と言いながらも何度も飛び降りるなどして遊んでいました。公園に設置されているような基本的な使われ方が決まっている固定遊具とは違う丸太を見て、すぐに遊び方を考え出し、それを実行してみる子どもたちの姿、発想力に「これでいいのだ!」とニンマリしながら、週末の限られた時間内で、この丸太と、先日いただいて来た木製パレットなどの材料をどのように調理する(生かす)か、朝から電話でYさんと一緒に頭を悩ませました。きっと今回も子どもたちが喜んでくれる環境ができると思いますが、作業する日、寒さは何とか我慢するので雪や雨が降らないことを願うものです。

さて、午後のことです。職員室で仕事をしている背後に子どもたちの気配がするので振り向いてみると、お昼寝を終えおやつを食べ終えたのでしょう、1歳児そら組の子どもたちが網戸やサッシに顔を張り付けて職員室の中を覗きながらニヤニヤしているのです。そんな子どもたちに顔を近づけるなど反応してみると、言葉にならない「きゃあ〜」と言った声を発しながら逃げて行ったかと思うと、ほどなくして今度は人数が増えて戻ってきて同じことを繰り返し大喜びするのです。そんな繰り返しをして思ったこと・・・。それは、動物園の動物たちは日々僕と同じことを感じているのでは?ということでした。ちなみに僕は落ち着きのないワオテナガザルといったところでしょうか。

鬼は外!?

2023/02/03

普段の子どもたちの姿を見てもらいたいという担任たちの思いから今日行われた1歳児そら組・うみ組の保育参観はランチルーム側の窓も園庭側のサッシにも目張りが施され窺い知ることができません。保護者の皆さんにはその隙間から子どもたちの朝の集まりと礼拝の様子をこっそり覗き見てもらうという配慮がなされましたが、第一光の子保育園では日本の多くの保育施設で見られがちな壁面装飾はできる限り控えている(必要最小限にしている)こともあり、普段と違う窓一面を覆う装飾になんとも言えない感情を抱いてしまいました。一方で、我が子の様子を見るために気付かれないように腰をかがめ目張りの隙間からそ〜っと(必死に)保育室を覗く保護者の皆さんの姿が何とも面白かったです。その光景は今日の節分にぴったりな「鬼は外」いやいや「親は外」そんなことを考えてしまい、一人ニヤニヤするのでした。その後、保護者の方々と一緒に一遊びし製作した鬼の被り物を被り、記念撮影をして降園となりました。

さて、言うまでもなく今日は節分ですが、節分とは季節の節目である「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日のことで文字通り「季節の分かれ目」「季節の変わり目」のことを指しますが、立春の前日の節分だけが残り、「節分=2月の伝統行事」として浸透したのだそうです。そして、保育施設や家庭など日本全国あちこちで豆まきが行われます。今はあってはなりませんが、昔は子どもたちが鬼の登場を怖がり泣き叫ぶ姿を保育者が喜ぶなんてこともあったようですが、僕にとって㋁3日は節分以上に特別な日です。なぜかと言えば、幼稚園教諭時代、担任させていただいた「よし君」の命日として忘れることができない日だからです。年中から小学校一年生になっても、急性骨髄性白血病という病と闘い続け、幼稚園の卒園式にたった一日だけ外出許可をもらい、ぶっつけ本番で証書をもらいました。卒園後、私立の小学校に入学したものの登校することはできず、クラスメイトの顔すら見ることもなく院内学級で過ごしながら回復を願いながら闘病を続けたものの「僕もう頑張らなくてもいいよね」とお母さんに告げてから数日後、大好きな新幹線に乗って出かけることも桜を見に行くという約束や願いがかなわず天国へと旅立ちました。担任の僕ができることは彼の回復を願いながら定期的に(週に最低一回、卒園後も時々)病室を訪ね、病院にいてもクラスの子どもたちと同じ経験をしてもらえるように準備し、クラスの仲間の様子を伝え、よし君の話を聞き、お母さまには連絡帳を届け続け、クラスの皆にもよし君の様子を伝え続けました。そして、いまなお、㋁3日にはお母さまに連絡することでつながっています。元気だったらとうに20歳を過ぎ、社会人として活躍していたと思いますが、僕の中では小学校一年生のまま。そんな彼の命を奪った病と闘うために姉のTちゃんは医師を志し、東京の病院で女医として働いています。㋁3日の今日、園舎北側の日陰では綺麗な氷作りがされていましたが、よし君宅では病という鬼と闘った彼の思い出話がなされていることでしょう。

以下に、よし君のお母さんが新聞に投稿した文章を紹介させていただきます。

桜の木を見上げて

浪人していた長女が大学生となり、この春、仙台を離れた。引っ越しに入学式と慌ただしい時期が過ぎ、一段落すると改めてさまざまな思いがよみがえってきた。子どものころから泣き虫で、何事も決断が遅かった。妹に買い物の付き添いを断られ、長風呂を兄にせかされただけでべそをかいた。やれやれと思っていたが、今回は意志を貫いた。当初目指していた天文学の道ではなく医療の道に進むと言う。天体望遠鏡を顕微鏡にかえ、病という宇宙に取り組むことになるのだが。一時は遠ざけていた方向へ、時間をかけてまで再び向かわせた理由はなんだろうと思う時、やはり目に浮かぶのは次男の笑顔だ。5年前、家族の愛情の中心にいた次男は2年半もの間、病と闘いながら8歳の誕生日を目前に一人で天国へと旅立った。年の離れた弟を誰よりも可愛がっていた長女は、病室を訪れるたび、「必ず治るよ」と励まし、退院したらお花見に行こうね、と約束していた。すべての願いはかなわなかった。今、娘は弟の写真を傍らに新生活を始めた。いつの日か幼い弟を奪い去った病に挑む時が来るだろうか。お花見をするはずだった桜の木を見上げて、そっと伝えよう。よし君、お姉ちゃん頑張ったよ。君のように。

採用について

採用情報から各種文章まで、ご報告。